本文载《法学评论》2019年第4期

作者:何华,中南财经政法大学知识产权研究中心副教授。

内容摘要:药品是一种特殊的商品,它在消费尤其是需求和供给方面具有不同于一般商品的特性。基于药品的消费特性,药品专利期限补偿制度既能产生助力技术创新的效应,也能够增进社会公共利益,而且其对公共利益的减损效应也并非绝对。结合我国医药产业发展的实际状况和药品专利政策的实施效果,我国专利法有必要引入药品专利期限补偿制度。而对于因药品专利期限补偿而衍生的药品费用增加风险,则可以通过多种制度措施和政策措施予以控制和消解。关键词:药品;消费特性;专利期限补偿;技术创新;公共利益

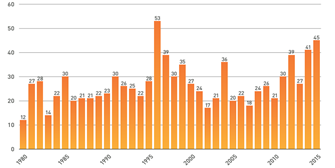

药品专利期限补偿又称药品专利期限延长,是指专利药品在专利期限届满后,在符合法定条件的情况下,可以再额外获得一定时期的专利保护。美国、欧盟、日本、澳大利亚、韩国等都建立了药品专利期限补偿制度。在我国《专利法》进行第四次修订之际,实务界和理论界也就我国是否应该引入药品专利期限补偿制度展开了讨论。反对者认为,延长药品专利保护期将推迟仿制药的上市,会增加消费者乃至整个国家对药品的支付负担。同时,当前我国药企以仿制药为主,药品专利期限补偿会不利于我国制药行业的发展。[1]而赞同者则认为,药品专利期限补偿制度弥补了药品有效专利期的损失,增加了专利所带来的经济收益,因而可以促进新药的研发。[2]不难发现,我国对药品专利期限补偿制度的争论主要集中在该制度与技术创新和社会公共利益之间的博弈方面。中共中央办公厅、国务院办公厅于2017年10月印发的《关于深化审评审批制度改革鼓励药品医疗器械创新的意见》中明确提出要“开展药品专利期限补偿制度试点”。在2018年12月提交十三届全国人大常委会第七次会议审议的《专利法修正案(草案)》中,也建议增加创新药品发明专利期限补偿制度。[3]由此可见,我国药品专利期限补偿制度的构建已经被正式提上议事日程。 药品具有某些不同于一般商品的消费特性,对药品专利制度的分析不能脱离这些特性而进行。笔者将以药品消费特性为视角,从技术创新和社会公共利益两个方面对药品专利期限补偿制度进行审视,以期为我国引入药品专利期限补偿制度提供价值判断与选择的智识。 一、药品的消费特性:药品专利期限补偿制度的经济学基础 (一)药品的消费特性 依照我国《药品管理法》之规定,“药品是指用于预防、治疗、诊断人的疾病,有目的地调节人的生理机能并规定有适应症或者功能主治、用法和用量的物质”。[4]与一般商品相比,药品与人的生命健康之间的关系极为密切,它在消费尤其是需求和供给方面具有特殊性。而且,由于市场上存在着专利药、原研药和仿制药等诸多形态的药品,[5]这也使得药品的消费特性表现得更为复杂。 1.药品的需求特性:弱价格弹性 药品在需求上的最大特点即在于其价格弹性较弱。对一般商品而言,收入和价格等因素的变化对消费的影响比较明显,因而其价格弹性也较大。但对于药品而言,患者的收入和药品价格对于药品消费的影响则相对较弱。人在健康时,即使收入再高,药品价格再低,也没有需求。而人一旦生病,特别是关系到生命的治疗,往往又尽其所能,不计成本。[6]药品的这种弱价格弹性特点主要是由于以下原因所导致:其一,药品需求的疗效优先性。由于药品与人的生命健康密切相关,一旦产生了对药品的需求,患者往往会降低和压缩其他方面的需求,包括对金钱的需求。由于治病的迫切心情,加之患者缺乏药物方面的知识,因此患者往往以价格高低作为判断药物好坏的标志,在有支付能力的情况下,常常选择更贵的药品。而对于具有药品专业知识的医生来说,尽管实际中不同专家的判断可能有所差异,但专家判定药品需求时有一个共同特征:即主要从人的健康需要出发,而不考虑其他因素(如经济支付能力、患者意愿等)的影响。[7]无论医生或是患者,他们均对药品的疗效最为敏感。如果对药品的价格和疗效两个因素进行排序,他们一般都会优先选择疗效。因此,专利药由于同已有药品相比具备更好的疗效性,会成为大多数患者的首选。当药品专利到期而在市场上同时存在原研药和仿制药时,只有在两者疗效具有同一性的前提下,价格才会成为患者选择药品的关键因素。 其二,药品需求结构的三方性。虽然患者是药品的终端消费者,但药品的消费涉及三方主体即患者、医生和医疗保险机构。其中,作为药品直接消费者的患者一般不掌握药品专业知识,而医生掌握医药专业知识,患者对于药品的消费主要取决于医生的决定。由此,患者与医生之间形成了一种“第三方选择消费”也即“委托—代理”的关系,即医生作为患者的代理人,根据患者的健康需要处方药品,但医生并不承担药品费用。[8]与此同时,在医疗保险制度之下,医疗保险机构支付部分或者大部分药品费用,患者则承担剩余部分的药品费用。患者与医疗保险机构之间存在着一种“第三方付费”的关系。医疗保险机构作为药品费用的承担者,通过保险药品目录、病例管理和药品保险政策等手段来限制医生的处方权和患者的药品消费行为。[9]药品这种独特的需求结构导致药品在本身价格之外还存在着相对价格,即扣除医疗保险付款后由患者自己支付的那部分药品价格。此时,对药品需求起决定作用的往往不是药品本身价格,而是药品相对价格。药品相对价格的决定性因素包括是否实施医疗保障制度以及该制度的保障范围、报销制度、自付比例等。[10]尽管仿制药相对于专利药和原研药的最大竞争优势就在于其价格较低,一旦专利药或者原研药被纳入医疗保障范围并且自付比例较高,它们的相对价格则会大幅度较低。此时仿制药的竞争优势将不复存在,这对患者的需求也将产生决定性的影响。 2.药品的供给特性:强价格差异 药品供给上的最大特点在于专利药和仿制药之间的市场价格差异巨大,仿制药基于价格优势对专利药形成了市场竞争。对于一般商品而言,由于产品的技术生命周期越来越短,很多专利产品未到保护期届满时就已经被技术更先进的产品所取代而不再生产,因此对其进行商业仿制的行为往往因为发生在专利保护期之内而构成侵权行为。但对于药品而言,由于疾病的顽固性和长期存在性,药品的技术生命周期相对较长。很多药品在专利过期后,仍然会出现原研药和仿制药合法并存的情况。有研究显示,在仿制药推出两年后,药品的价格会平均下降40%,营业额也会减少80%。[11] 专利药品和仿制药品之间的强价格差异主要是由于以下原因形成的:第一,专利药品和仿制药品上市监管标准不一。在人类历史上,曾经多次出现因为服用药品而产生的公共事件,很多药品的毒性在临床应用时才表现出来,从而造成了严重的危害。为了保证患者用药的安全性和有效性,各国普遍对药品的生产和销售进行严格监管,即由相应的行政部门依照法定程序和标准,对拟上市销售药品的安全性、有效性、质量可控性等进行审查和评价,并在此基础上做出是否同意生产和销售药品的决定。但对于专利药和仿制药而言,它们在上市监管标准方面存在着较大的差异。专利药是在新药品的基础上产生。新药品的研发是指从实验室发现新化合物到治疗疾病的药物成功上市的过程,其需要经过如下阶段:发现或筛选有效成分、结构式的确定、临床前试验、新药临床研究申请、一期临床试验、二期临床试验、三期临床试验、新药申请、批准上市。[12]在新药研发的整个过程中,只有约30%的时间在临床前的研究,20%的时间用在等待药政部门的审批,约50%的时间用在临床试验上。[13]由此算来,一种新药的研发通常需10—15年的时间。这就导致新药的技术生命周期往往要长于其专利保护期。仿制药则节约了临床前的研究阶段,尽管它在上市之前也需要进行临床试验,但这种试验只是一种人体生物等效性试验,目的是证明其与被仿制药具有同样的活性成份、剂型、规格、给药途径和相同的治疗作用,其难度和标准远低于新药临床试验,周期也相对较短。 第二,专利药品和仿制药品研发成本差异巨大。相对于漫长的研发周期,新药品开发的成功率非常之低。有资料显示,只有五千分之一的备选药品最终进入了市场,其中绝大部分备选药品在临床阶段被淘汰。[14]新药研发的长周期和高风险增加了研发的总成本。制药行业的研发投入/营收占比为18.3%,在所有制造业中最高,是制造业平均水平的6倍。[15]据美国塔弗茨药物开发研究中心于2014年发布的报告显示,一款成功上市的新药会消耗掉29亿美元资金,其中包括约14亿美元直接投入和因研发失败而导致的约12亿美元的间接投入。[16]此外,在药品进入市场之后,如果不良反应发生率高或者危害严重,不但会导致药品被停止生产、销售、使用,从而使得药品巨额的研发成本付之东流,而且还会面临患者的巨额损害赔偿请求。高昂的研发成本决定了医药产业对专利制度的高度依赖性,有研究者认为,医药产业对专利保护的依赖程度在所有技术领域中最高,[17]90%的药品只有在专利保护的情况下才会被研发出来。[18]因此,专利药品上市之后的定价都很高,其目的就在于依靠专利所形成的市场垄断来收回高昂的研发成本。 然而,一旦专利药品的研发成本在专利期限届满前被收回,其生产成本将会大幅度降低,专利药厂将会获得巨额利益。与此同时,专利药品保护期届满后,由于其药理和安全相关的诸多数据可以通过公开途径被仿制药厂自由使用,仿制药厂在申报和注册仿制药时,可以直接用原研药的数据来替代,从而为仿制药节约了大量的审批时间和研发成本,使其形成了低价格竞争优势。因此,对专利药厂、仿制药厂和患者来说,专利期限的长短至关重要。专利期限长,专利药厂可以基于市场独占而在收回研发成本的基础上获得巨额利润,并且可以防止仿制药的竞争,但消费者需要承担高额的药品费用。专利期限短,专利药厂的巨额研发成本可能无法收回,从而影响其进行技术创新的积极性,进而对新药品的供给产生负面影响,但这有利于仿制药早日进入市场,从而降低患者的负担。 (二)药品专利期限补偿制度的引入 平衡精神是知识产权法律价值二元取向的内在要求,合理的专利制度应当在激励创新与维护社会公共利益之间达成平衡。[19]专利长度即专利的有效期限是衡量专利制度是否合理的重要标准,只有当社会从创新中的获益与福利损失在边际上相等时,专利长度才是最优的。[20]当前专利法对专利长度进行了统一规定(发明专利的有效期限是20年),但这并不意味着统一的专利长度对所有商品而言都是最优的。首先,供给条件会影响最优专利长度的决定。不同商品的技术创新难度不一样,统一专利长度为低效率的创新提供了过多的保护,为高效率的创新提供的保护则过少,从而形成研发资源配置的扭曲。其次,需求条件会影响最优专利长度的决定。不同商品的需求不一样。如果商品需求的价格弹性很大,垄断定价会伴随着较多的福利损失,在这样的产品市场中更短的专利长度将会更优。[21]如果商品需求的价格弹性很弱,垄断定价对社会福利的影响则相对较小,专利长度的最优设置标准可能又会不同。正是由于药品在供给和需求上具有不同于一般商品的特性,原本统一的专利长度规定未必能够在药品领域实现激励创新与社会公共利益之间的平衡。因此,立法者开始尝试引入药品专利期限补偿制度,以期通过该制度来达成药品专利制度的优化。 二、药品专利期限补偿制度的技术创新助力效应分析 在市场经济条件下,新药研发和生产的主体是制药企业。由于药品所具有的强价格差异供给特性,药品专利权人在统一专利期限制度之下基于专利药品所获得的利益受到挑战,进而对制药行业的技术创新产生了不利影响。药品专利期限补偿制度可以消除这一不利影响,从而促进制药行业的技术创新。 (一)统一专利长度对药品技术创新的抑制 1.新药品的上市监管隐性缩减药品专利长度 专利保护是药品专利权人收回创新药品研发成本并持续进行创新药品研发的重要保证。在药品研发的各个阶段中,基于专利获得的先申请原则,多数企业在临床前研究阶段中的动物实验证明了药品的效果后即申请专利,但此时距离药品上市还有很漫长的距离。尽管各国专利法一般都规定专利保护期限为专利申请之日起20年,但由于药品专利申请后的临床试验和审批程序占据的时间过长,导致药品上市后的实际有效专利保护期被大幅度缩短。1996年到2015年间,美国联邦食品药品管理局(FDA)共批准上市667个创新药物。尽管这些药品的专利权人申请专利的时间段各不一样,但它们从最初申请专利到批准上市的平均时间周期长达12.8年,而且从1998年开始,创新药品的专利生命周期整体上在缩短。[22]有学者统计,新药上市后达到销售峰值的平均周期大约为6年,其中首创性药品(pioneer drugs,指治疗某领域或某类疾病的第一个上市药物)的该周期为8年。[23]而在1996年至2010间,只有约1/4的药品能够在5年之内达到销售峰值。[24]这意味着,如果以20年的专利期限为标准进行计算,这些创新药物的平均实际专利保护期限仅为7.2年,并且有相当多的新药在保护期届满时其经济效益尚未得到最充分的体现。德国的统计资料也显示,如果仅依靠专利权保护,专利药品量产上市销售时,只剩余约7.9年的专利保护期。[25] 2.统一专利长度加速药品市场利益的损失 虽然专利药品的研发成本高昂,技术难度也很大,但对其进行仿制在资金和技术上则相对门槛较低,所产生的仿制药在成本和价格方面都相对较低。目前,大力发展仿制药,用仿制药对专利药品进行替代正在成为一种世界性的趋势。《世界人权宣言》第25条规定,健康权是一项人人享有的基本人权,应当得到法律保障,而药品可及性则是健康权的基本内涵之一。对于民众而言,人人有权以便利的方式与合理的价格获得药品,以预防、治疗和控制疾病,实现健康权;对于国家而言,通过法律和政策保证药品的可及性,是一国政府确保公共健康、保障民众实现健康权的基本义务。[26]据统计,当前全球仿制药市场规模约为4350亿美元。仿制药已达到很高的市场渗透率,欧洲为50%—60%,亚洲为45%—50%,美国接近90%。[27]在统一专利长度的制度之下,由于药品的供给特性隐性缩减了药品专利长度,因此药品上市后的专利保护期大大缩短。一旦药品专利到期,仿制药就可以合法的进入市场,并凭借价格上的优势对专利药品的市场进行挤占。而药品上市后的实际有效专利保护期较短,从某种程度上而言,实际上起到了加快仿制药上市速度的效果,对药品专利权人的市场利益造成了不利影响。药品专利权人的市场利益如果无法得到充分保障,显然会影响到其再投入新药研发的积极性,从而对制药行业的技术创新产生不利影响。 (二)专利期限补偿对药品技术创新的促进 药品专利期限补偿是专利法对于药品的特殊保护,它能够有效地促进制药领域的技术创新,其促进技术创新能力的基本运作机制是通过延长药品专利的实际保护期限,使药企能够获得更多收益,并藉此收回高昂的研发成本,激励更多药企投入新药研发工作,从而促进制药领域的技术创新。换言之,药品专利期限补偿能够延长专利权人所享有的市场独占期,也能够推迟自己的主要竞争对手即仿制药的上市时间,因此对药品专利权人的利益具有巨大的促进作用。例如,美国礼来公司的药品“百忧解”于1986年上市,其专利于1995年初到期后又获得一定期限的补偿,而该药约80%的销售额是在专利补偿期内获得的。[28] 判断某个给定的专利保护程度是否符合社会要求,取决于专利权人的固定成本、在该专利周边从事发明的内在难度以及专利权人从更高保护程度中所期待获得的额外收益等因素。如果用于研究与开发的固定成本越高,并且在该专利的周边从事发明越容易,则专利保护的程度就必须越高,这样才能产生充分的激励,使人们为最先完成发明而进行投资。[29]从这一角度考虑,新药研发的固定成本很高,而仿制成本则相对较低。一旦后续新药研发进度无法跟上,现有药品将因为专利到期而受到仿制药的竞争威胁,甚至会对药企整体经营状况造成严重的不利影响。因此,专利制度对制药产业的保护程度也应当较其他产业更高,药品专利期限补偿正是这种更高程度专利保护的鲜明体现。 从药品专利期限补偿制度的实际运作情况来看,它对医药领域的技术创新起到了极大的推动作用。以美国为例,自从1984年立法规定药品专利期限补偿制度之后,美国药企的研发投入从1980年的20亿美元增长至2015年的588亿美元。美国FDA批准药品上市的数量也在持续上升之中,很多具有里程碑意义的药品上市(见图一)。目前,美国的研究人员正在致力于7000余种药物的研发,它们集中分布在抗感染药物、免疫学药物、抗癌药物、精神系统药物等领域。[30] 图一 美国FDA历年批准药品上市数量(1980年—2015年)

从世界范围看,当前在法律中规定了药品专利期限补偿制度的美国(1984年)、欧盟(1992年)和日本(1987年)等国家和地区在全球医药产业中均占据主导地位。尤其是美国,其医药技术水平和产业规模都处于世界领先地位,是世界医药产业的龙头。以生物医药为例,在全球所有相关专利中,美国掌握了59%的份额,欧盟占19%的份额,日本占17%的份额,全球其他国家的专利份额占5%。生物药市场的表现则与专利数量几乎呈正比。美国拥有全球58%的生物药市场,欧盟则占据22%的份额。[31]在2017年全球药企50强中,美国占据16席,欧盟占据18席,日本占据10席。其中美国在前10强中占据6席(见图二)。[32] 图二 2017年全球制药企业十强概况

排名

公司名称

销售(百万美元)

研发投入 (百万美元)

总部或国籍

1

辉瑞

45906

7841

美国

2

诺华

41554

7916

瑞士

3

罗氏

39552

8717.1

瑞士

4

默沙东

35563

9760

美国

5

赛诺菲

34174

5722

法国

6

强生

31671

6967

美国

7

吉利德

29992

3925

美国

8

葛兰素史克

27775

4696.6

英国

9

艾伯维

25299

4152

美国

10

安进

21892

3755

美国

三、药品专利期限补偿制度的公共利益增损效应分析 公共利益是药品专利保护中的永恒话题。药品专利期限补偿对于公共利益的真实影响将决定药品专利制度是否能够实现其应有的平衡价值。社会公众在药品消费中往往以多重身份出现,因此公共利益也相应表现为多种需求:一方面,作为患者或者潜在的患者,社会公众期望能够有更多新药品的研发上市,从而更加有效地维护生命健康;另一方面,作为消费者或者医保资金的提供者,社会公众期望药品费用能够得到有效控制,从而减少患者或社会的医疗负担。正如前文所述,药品专利期限补偿制度对技术创新的激励功能使得公共利益中对新药品的需求得以满足。因此,还有必要从患者费用方面来探讨药品专利期限补偿对公共利益的影响。 (一)药品专利期限补偿对公共利益的消极影响 当前对于药品专利期限补偿制度最大的担忧在于,该制度会推迟仿制药进入市场的时间,因此可能加重患者的负担。但这一担忧的成立必须要建立在以下两个前提之上:仿制药的疗效与专利药完全一致,能够对专利药形成替代;仿制药能够导致专利过期后的品牌药价格的降低。各国医药实践表明,上述两个前提的成立非常困难,仿制药对患者费用的节约效果也并不如预想中的明显。因此,药品专利期限补偿制度对患者费用的负面影响不应当被片面夸大。而且,药品需求的疗效优先性特点也使得患者在药品专利期限补偿而引发的技术创新效应与药品费用上涨效应中会更加倾向于前者。 1.药品消费特性与患者用药选择 尽管各国法律均规定,仿制药品应当与被仿制药品具有相同的活性成分、给药途径、剂型、作用强度、适应症和治疗效果,但实际上仿制药与专利药之间在疗效上依旧存在一定差距。以制药技术水平最高的美国为例,有研究显示,有67%病例显示仿制药的治疗效果与专利药品相似,这意味着还有1/3的病例中仿制药的效果不如专利药品。[33]还有研究显示,有 1/3的患者服仿制药时感觉不舒服,8%—34% 的患者有较差的疗效或新的不良反应。[34]在实际临床应用中也发生过多种仿制药与专利药在治疗上不具有等效性的案例。[35]因此,美国家庭医师学会在1998年发布的《针对仿制药的白皮书》中指出,原研药和仿制药的任意的替代实际上是有风险的,对于危急患者、危急时所需的药物、危急疾病,仿制药均不可作强迫性的替换,在急救病人时应当尽量使用原研药。[36] 仿制药与专利药在疗效上的差距形成原因是多方面的:首先,专利药厂对自己的制药技术采取了“专利+商业秘密”的形式予以保护,尤其对于关键的制药技术更是注重用商业秘密的形式进行保护。仿制药厂虽然可以通过专利公开的途径来获取某些制药技术信息,但这些信息大多是不完全的,制药技术信息的缺失必然会对仿制药的质量造成不利影响。其次,仿制药厂与专利药厂之间在制药技术和工艺上存在显著差距,使得其在原料药、制剂、检验、人体生物等效性试验等各个环节上均落后于专利药厂,因此其制造出来的药品在疗效上也不理想。[37]再次,政府在等效标准的管控方面存在不足。例如,美国食品药品监督管理局(FDA)对仿制药生物等效性的标准是,与原研药对比,仿制药的最大吸收浓度(ρmax)和曲线下面积(AUC)必须在90%水平上满足80%-125%的置信区间要求。但有批评人士指出,这一标准允许仿制药与参照药间存在多达20%的差异,而两个仿制药间的差异可能会多达40%。[38]虽然在理论上,任何已被证明生物等效的仿制药都是可以与原研药互换使用的,但事实上,虽然被测试的产品可能与参比制剂显示生物等效性,并不意味着它们是相同的。[39]正是因为仿制药与专利药之间存在着疗效上的差距,即使仿制药在价格上具有优势,但由于患者对药品需求的最高优先性,出于用药安全和疗效的考虑,在很多时候仍然会优先选择使用原专利药厂生产的原研药。 2.药品消费特性与“仿制药竞争悖论” 理想状态下,价格便宜的仿制药进入市场后,将会对原专利药厂继续生产的原研药产生竞争并使其价格下降。此时,无论消费者购买仿制药还是原研药,其费用都会大幅度降低。但在医药实践中,市场上经常出现的一种“仿制药竞争悖论”的情形,即专利药品过期后,仿制药上市,但原专利药厂继续生产的原研药(品牌药)价格不降反升。[40]以美国辉瑞公司的治疗高血压药物络活喜为例,其在中国的专利于2007年到期,但络活喜片剂5毫克×7片2006年在广东的药店价为31.8元,2008年售价约为34.7元,2012年约为36元。[41] “仿制药竞争悖论”的形成与药品消费特性有密切关系:其一,很多专利药厂除了用专利权保护自己的药品之外,还倾向于通过品牌来强化消费者的忠诚度。药品需求具有弱弹性的特征,对消费者而言,药品的疗效性和安全性往往要重于价格优惠性。因此,在专利药品保护期限届满后,很多消费者仍然不会选择不知名的仿制药,而是会继续购买品牌药品。当便宜的仿制药进入市场后,由于品牌忠诚度较高的患者的需求价格弹性较低,对于品牌药厂商来说,提价比降价更有利可图。[42]其二,由于医疗保险制度的存在,使得药品消费呈现“第三方付费”的特点,即患者买药,但医疗保险机构分担大部分费用。此时,患者对于仿制药和专利药之间的价格差异并不敏感。出于对专利药品的品牌忠诚度,患者在自己支付费用并未有大幅度增加的情况下,仍然会选择购买品牌药。有研究显示,拥有低自付比例医疗保险的患者数量越少,品牌药与仿制药的替代程度就越低,越容易出现“仿制药竞争悖论”。[43]其三,由于药品交易中存在着信息不对称的特点,价格会成为患者衡量药品质量的重要标准,也即药品价格越贵,患者潜意识认为药品疗效越好。它会使病人宁可选择价格高的药品,从而承担价格高疗效差的药品的风险。[44]加之仿制药与专利药之间往往存在着质量差异,这愈发导致患者宁愿购买高质量高价格的品牌药也不愿购买低质量低价格的仿制药,这就赋予了品牌药厂商一定的提价能力。因此,品牌药与仿制药的质量差异越大,仿制药上市之后,品牌药厂商的提价能力越强。[45] 此外,随着生物技术被广泛应用于治疗和诊断疾病,化学药在药物市场中的统治地位越来越受到生物药的挑战。在2015年全球畅销药销售排名前10位产品中,有8种是生物药。鉴于生物药品生产的复杂性与特殊性,即使仿制药上市,价格也最多只能比原创药便宜10%—30%。[46]此时,仿制药对患者治疗费用的节约效果也并不明显。 (二)药品专利期限补偿对公共利益的积极影响 药品专利期限补偿对公共利益具有积极影响,其主要通过降低医疗总费用和促进药品市场竞争这两种方式予以体现。 1. 药品专利期限补偿有助于降低医疗总费用 从表面上看,药品专利期限补偿会使得专利药品维持较长时间的高价格,从而增加患者的药品费用负担。但需要注意的是,患者的药品费用仅仅是医疗费用的组成部分之一。医疗费用是病人为治疗疾病而发生的各种费用,除药品的费用之外,它还包括门诊费用、住院费用、护理费、杂费、手术费、各种检查费等。除医疗费用之外,患者为治疗疾病还可能发生其他的间接费用如误工费、陪护费、营养费等。以我国为例,2016年,医院次均门诊药费占医疗总费用比重为45.5%,而医院人均住院药费占医疗总费用比重为34.6%。[47]其他国家药品费用占医疗总费用的比重一般是在20%左右,美国的这一数字则为10%左右。[48]根据我国医疗卫生事业的发展规划和目标,我国药费占医疗总费用比重还将不断下降。 在一般情况下,药品与其他治疗手段之间存在着相互替代的关系,从而对医疗费用产生显著影响。[49]也即,如果药品治疗效果好,其他医疗费用如手术费用、住院费用、护理费用等就会明显减少。如果药品治疗效果差,其他医疗费用就会显著上升。尽管药品专利期限补偿制度可能会增加患者的药品费用,但由于药费在医疗总费用中所占比重较低,假定其他医疗费用变动不大,则药费的上涨对医疗总费用的影响不会太大。更为重要的是,在专利期限补偿制度激励下,日益增多的创新药品对疾病的良好治疗效果则会有效降低患者的其他医疗费用,进而降低患者的总体医疗费用。从这个角度来看,药品专利期限补偿对公共利益能够起到积极影响。 2. 药品专利期限补偿有助于促进市场竞争 药品专利期限补偿通过促进制药产业的整体良性发展,进而保持药品市场的竞争来节约社会总体费用。仿制药的存在避免了原研药在专利期限届满之后仍然保持市场上的垄断地位,对压低原研药的价格起到了积极作用。尽管两者之间存在着竞争关系,但专利药品是仿制药生产的基础和前提,仿制药是专利药(原研药)的技术衍生物,是对专利药(原研药)化学结构的完全模仿。与此同时,除仿制药外,专利药内部也存在着竞争。专利药以新药为基础,而按照国家食品药品监督管理总局于2016年3月颁布的《化学药品注册分类改革工作方案》之规定,新药又可分为创新药(first-in-class)和改良型新药(me-too 或者me-better)两种类型。改良型新药是在对创新药物化学结构进行分析的基础上形成,其创新程度虽然不如创新药但明显高于仿制药,因为规避了创新药的专利而同样受到专利保护,它与创新药之间也形成竞争关系。因此,创新药、改良型创新药、原研药和仿制药等构成了一个充满竞争的药品市场。由于药品需求的疗效优先性,它们之间的竞争要想处于良性状态,就不能仅仅局限于价格层面,还应当扩展至疗效即质量层面。药品专利期限补偿激励下的创新药发展为其他类型药品提供了研究模板和技术基础,进而避免了制药产业处于低水平重复仿制状态。 欧美日等国家和地区在规定药品专利期限补偿制度的同时往往也规定了有利于仿制药产业发展的药品试验免责制度。药品实验免责制度与药品专利期限补偿制度相辅相成,对药品专利期限的双重扭曲现象进行了纠正。对药品专利权人而言,统一的专利长度使其药品专利的实际有效专利保护期大幅度缩短,形成专利期的前期扭曲。对于仿制药厂而言,如果依据专利权的保护期限来延迟仿制药厂的试验并进而延迟仿制药上市,从而达到专利权保护期限的延长,形成专利期的后期扭曲。[50]针对这种专利期的双重扭曲,美国国会于1984年通过了《药品价格竞争与专利期限补偿法案》,通过规定专利期限补偿制度来规制专利期的前期扭曲,同时也通过规定药品试验免责制度来规制专利期的后期扭曲。该法案通过对专利期的双重扭曲现象进行规制来平衡新药开发厂与仿制药厂双方的利益:一方面给予新药合理的专利期延长保护了新药开发厂的利益;另一方面也为仿制药在专利保护期内进行临床试验提供了法律依据,既保持了新药开发的诱因也促进低价仿制药顺利上市,[51]最终在仿制药和专利药(原研药)之间形成了价格竞争关系。 通过药品专利期限补偿和药品实验免责制度的相互配合,上述国家在创新药持续增长的背景下,仿制药市场也获得了稳定发展,从而有效节约了社会总费用。以最早规定药品专利期限补偿制度的美国为例,它不仅拥有世界上最强大的原研药企业,也拥有世界上最强大的仿制药企业,如绿石(Greenstone)制药、迈兰(Mylan)制药和帕尔制药(Par Pharma)等就是其重要代表。[52]美国仿制药占全部处方药用量的比例从1984年的18%增加到现在的90%左右,在2005—2014年间为美国医保系统节约了1.68万亿美元。[53]与此同时,许多致命疾病例如糖尿病、丙肝、艾滋病等疾病导致的死亡率不断下降,变为慢性可控疾病甚至彻底治愈。美国的人均寿命也由1980年的70岁(男性)和77.4岁(女性)延长至2013年的76.4岁(男性)和81.2岁(女性)。[54] 综上所述,在公共利益的问题上,尽管人们似乎更关注药品专利期限补偿制度可能产生的减损效应,但药品的消费特性以及实践表明,药品专利期限补偿制度对公共利益的减损效应并非绝对,其对公共利益的增进效应同样不可忽视。因此,应当客观而全面地看待药品专利期限补偿制度对公共利益的增损效应。 四、药品专利期限补偿制度的引入:中国背景与立场 药品专利期限补偿制度建立在药品消费特性的基础之上,对于达成专利制度所追求的平衡价值具有重要作用。结合我国医药产业和卫生事业发展的实际状况和药品专利政策的实施效果,我国专利法有必要引入药品专利期限补偿制度。 (一)当前我国药品专利政策及其实施效果 1.我国药品专利政策概况 长期以来,由于我国制药行业普遍技术水平较低,出于对本国制药行业的保护和降低居民医疗费用的考虑,我国在药品领域采取“仿制新药为主、创新药物为辅”的政策。[55]受这一政策的影响,在药品专利领域也存在着“亲仿制药”的专利政策倾向。1984年《专利法》第25条规定只保护“药物化合物或制剂的制造方法发明”,但将“药品和用化学方法获得的物质”排除在专利保护的客体范围之外。1992年《专利法》删除了上述规定,从而将药品全面纳入专利权的保护范围。2008年《专利法》则在“不视为侵犯专利权的情形”中规定了“药品实验免责”,即“为提供行政审批所需要的信息,制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的,以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。”[56]修法者认为,该项规定为公众在专利期限届满后及时获得价格较为低廉的仿制药品和医疗器械提供了可能,这对于促进我国经济社会发展和解决我国的公共健康问题很有意义。[57]但对于美日欧法律中规定的与药品实验免责制度相辅相成的药品专利期限补偿制度,我国专利法并未予以规定。 2.我国药品专利政策的实施效果 近年来我国药品领域的实践证明,“亲仿制药”的专利政策倾向并未收到理想效果:一方面,我国的仿制药行业乃至整个制药行业在技术水平上并未得到实质性的发展;另一方面,居民医疗费用依旧居高不下,居民“看病难、看病贵”的问题仍然十分突出。主要表现在以下几个方面:首先,专利药品研发能力严重不足。2015年全球销售额最高的10个药物,全部由跨国药品企业研发生产,中国自主研发获得国际承认的创新药物只有青嵩素和二巯基丁二酸钠。我国绝大多数药企都是在追逐国外企业的步伐,等待专利药过期之后大量生产仿制药。中国目前有大大小小近5000家药企,但仿制药企业占90%以上,医药百强企业中的绝大多数均主要从事仿制药的研发和生产,创新药物的收入占比较低。[58]其次,仿制药产业大而不强。近年来我国仿制药市场规模在整体药品市场规模中的占比约维持在60%以上,[59]但我国仿制药低水平仿制、重复开发现象严重,近17万个药品批准文号中95%以上均为仿制药。很多仿制药的批文数量达几十甚至过百个,存在严重的恶性竞争状况。与此同时,仿制药体系生产领域长期以来缺少高水平的质量标准和质量控制体系,全行业普遍低成本运行,导致获批上市的部分仿制药与原研药相比质量水平偏低。[60]截至2016年10月,我国还有155个核心专利已经到期却无国产仿制而只能依赖进口的化学药品种,市场价值约48亿。[61]这说明,对于很多药品,虽然有消费需求和市场,但我国药企由于技术水平的限制却无能力进行仿制。再次,居民药品费用未得到有效降低。由于我国缺乏高水平仿制药,医生和患者出于疗效的考虑在很多时候都会选择专利药和专利过期后原研药,使得这两类药物的价格要大大高于仿制药。据统计,2015年我国专利药和专利过期原研药的市场规模约为1539亿元,绝大部分由外国药企所瓜分。[62]目前,我国95%的专利药被国外公司垄断,这也是导致看病贵的重要原因之一。[63] (二)我国引入药品专利期限补偿制度的现实需求 作为拥有13亿人口的大国,我国药品市场的需求稳定而巨大。据统计,2011—2015年,中国药品市场规模从8097亿元增长至13354亿元,年均复合增长率为13.32%,远远高于GDP增长率,[64]成为仅次于美国的世界第二大医药消费市场。[65]面对如此巨大而重要的市场,无论是从产业良性发展还是从公共健康和经济安全等角度来看,提升我国制药行业技术水平都迫在眉睫。按照《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》,我国“重大新药创制”科技重大专项已经于2008年启动,这标志着我国的医药政策开始转向“仿创并重”并将逐步过渡到以创为主。[66]国务院于2016年10月发布的《“健康中国2030”规划纲要》也指出,“到2030年,具有自主知识产权新药和诊疗装备国际市场份额大幅提高,高端医疗设备市场国产化率大幅提高,实现医药工业中高速发展和向中高端迈进,跨入世界制药强国行列”。[67]而制药科技水平的不断提升则是我国从现阶段制药大国地位迈向未来制药强国地位的重要标志。 药品关系国计民生,药品专利制度的设计与建构也应考虑药品的消费特性。从药品需求和供给的特殊性出发,也应对我国的药品专利政策进行相应调整,由以往的“亲仿制药”转向“专利药与仿制药并重”,并最终过渡到“亲专利药”。这一调整反映在专利法中,就是在有利于仿制药的“药品试验免责”制度之外,建立有利于专利药的药品专利期限补偿制度,实现两者在制度功能上的互补,达成专利药厂、仿制药厂和社会公众之间的利益平衡,从而恢复立法者在创建该制度时的初衷和目的。 药品专利期限补偿制度的引入,既有助于打破我国制药行业中形成的“越保护越落后”恶性循环状态,也有助于中国药企突破国际制药行业发展中存在的经济障碍,因而可以成为我国药品专利政策调整的制度突破口。当前医药产业的生产和消费都呈现全球化的态势,美欧日在国际医药产业中占据主导和垄断地位。制药公司的垄断力主要来自两个方面:一个是市场进入障碍,包括如专利保护的法律障碍和药品审批过程的管理障碍等;另一个是经济障碍,包括药品生产较高的准入门槛、新药研发所需巨额费用等,不具备相当经济实力是难以从事药品生产和经营活动。[68]有研究显示,是否规定专利期限补偿制度和本国药品市场的大小有直接的联系。目前建立药品专利期限补偿制度的国家都是药品市场较大的国家,专利期限延长制度在药品市场越大的国家就越能够发挥其刺激投资的激励作用。[69]而当前我国制药行业发展面临的首要问题即是研发投入严重不足,一年的新药研发总投入加起来尚不抵美国默沙东制药公司一年的研发投入(97.6亿美元)。为解决研发投入严重不足问题,目前我国正在从财政、税收政策和银行利率等方面制定措施,鼓励银行、风险投资、社会和民间资本等积极投资于新药研发领域。相较于其他政策措施,药品专利期限补偿制度以法律的形式将药品专利权人所享受的特殊保护固定下来,有助于投资人有效应对新药研发和生产中存在的风险,对投资人的利益保护和促进也更为稳妥,更有利于促进制药行业研发投入。 (三) 我国药品专利期限补偿制度风险的控制 尽管由于药品的消费特性而有必要引入药品专利期限补偿制度,但这并不意味着可以忽略该制度可能产生的风险。对于因为药品专利期限补偿而衍生的药品费用增加风险,参考国外医药实践和立法经验,可以通过多层面的措施来予以控制。 1.药品专利期限补偿制度的内部构建 为了防止药品专利补偿制度被滥用,最大限度减少该制度对公共利益的负面效应,美欧日等国法律针对药品专利期限补偿制度的风险进行了各种制度构建,在药品专利期限补偿制度内部规定了很多限制性条件。首先,药品专利期限的补偿并不是所有药物都能自动获得,必须满足一定的条件和通过一定的程序才有可能获得。其次,所补偿的时间要明显短于因上市审核而耗费的时间,专利药品上市后实际受法律所保护的时间依然会少于20年。例如,美国《药品价格竞争与专利期限补偿法案》就规定,药品专利期限的补偿最多不能超过5年,如果从批准上市之日起到专利期满再加上补偿的时间多于14年,则最多不能超过14年。再次,为了防止重复申请,规定只能在特定的时间内申请而且只能申请一次专利保护期的补偿。最后,在专利保护补偿期内所享有的权利与补偿之前相比,受到更多的限制。[70]我国可以参考国外的上述立法经验,对药品专利期限补偿制度的适用条件、适用对象、启动程序、补偿年限以及补偿期内的权利行使等方面规定严格的限制性条件。 2.药品专利期限补偿制度的外部规制 除药品专利补偿制度本身构建之外,专利法中的某些制度也可以对其潜在的制度风险进行规制。世界贸易组织的《TRIPS协议与公共健康多哈宣言》允许成员为了解决公共健康问题而对药品专利进行必要的限制,各国在国内法中主要运用药品专利强制许可和平行进口这两种措施来对药品专利进行限制,达到降低专利药品价格和提高患者对于药品可及性的效果。我国专利法虽然对药品专利强制许可制度进行了明确规定,但我国政府对于该制度的适用一直持比较谨慎的态度。药品专利强制许可制度在泰国、巴西和印度等国均有过成功实施的案例,但该制度在我国至今却尚未得到过真正实施。究其原因,我国法律对于药品专利强制许可制度的规定具有一系列缺陷,例如缺乏对申请人动因缺陷的补救措施、补偿数额不具有确定性、缺乏被许可药品的质量监督与救济机制、程序期限过长等。[71]对于专利药品平行进口制度,《专利法》“不视为侵犯专利权”的情形中明确规定“专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的”[72],该规定为我国专利药品平行进口的适用明确了法律依据。但平行进口容易引发药品的质量安全问题,它增加了假冒和不符合规定标准的药品进入市场的机会,增加了消费者的健康和安全风险。[73]由于《专利法》第69条的规定过于原则,对于解决上述问题并无具体的操作性,导致我国专利药品平行进口制度的具体适用也遇到很多困难。为了充分发挥药品专利强制许可制度和平行进口制度的功能,保障社会公共健康和公共利益,应当从立法、司法和执法等方面对它们予以完善和细化。 3.公共卫生层面的政策措施 在法律层面之外,我国还可以在公共卫生层面运用多种政策措施来消解药品专利期限补偿制度带来的负面效应。其中,健全全民医保体系和推进国家药品价格谈判机制这两种措施的效果应当最为明显。 正如前文所述,药品消费中存在的“第三方付费”现象,可以有效缓解高药价给患者带来的经济压力。经过20多年的努力,我国已经逐步建立了全民医保体系。由于医保经费有限,尽管专利药疗效好,但从单次费用报销及区域总体把控的角度看,医保支付肯定会首选低价的非专利药。[74]由此,专利药品要么被排除在医保药品目录之外,要么报销比例通常要低于仿制药。从减轻患者购买专利药品费用负担的角度出发,应当进一步完善我国的全民医保体系:一方面,要综合采取各种措施如政府增加投入来充实医保统筹基金并予以科学管理,在此基础上,将更多的专利药品纳入医保目录并提高报销比例;另一方面,要鼓励企业和个人参加商业健康保险及其他形式的补充保险,提高商业健康保险赔付支出在卫生总费用中的比重。 国家药品价格谈判采用“以医保换药价”的做法,即通过谈判,让具有垄断性的专利药、独家品种合理降价,并纳入相关的药品报销目录,促使药企“以降价换市场”,扩大其销量。[75]它对于医保、患者和药品企业而言是一种“三赢”的机制,既有利于降低医保支付总费用,又有利于患者减轻医疗负担,还有利于药企迅速扩大销量。国家发展改革委等部门2015年5月联合发布的《推进药品价格改革的意见》中指出,“对于专利药品和独家生产药品,要建立公开透明、多方参与的谈判机制形成价格”。此后,我国政府将此机制付诸实践,取得了较好的效果。尤其是在2017年7月,我国人社部正式公布了36种谈判成功、纳入医保目录乙类范围的药品,其中包括社会关注度高的肿瘤靶向药以及治疗心血管病、血友病等重大疾病的药品。与2016年的平均零售价相比,谈判后药品平均降幅达44%,最高降幅达七成。[76] 五、结语 合理的药品专利制度既要有利于促进创新药品的不断涌现,也要有利于保障公共健康,在药品专利人和社会公众之间达成利益平衡。我国当前的药品专利政策实施效果已经证明,单纯的“亲仿制药”倾向并不能促进我国制药行业的良性发展,也不利于我国公共健康的维护。因此,我国应当在专利法中设置药品专利期限补偿制度,将其与药品试验免责制度配合使用,并通过各种配套措施控制其所产生的制度风险,以此来促进我国创新药产业和仿制药产业的共同进步,进而达成“健康中国”的战略目标。

注释

* 本文系国家社会科学基金项目“健康中国背景下的药品专利期限补偿制度研究”(18BFX164)的阶段性研究成果。

[1]参见胡潇潇:《我国专利法“药品实验例外”制度研究》,载《法商研究》2010年第1期;刘斌斌、王心罡:《医药品专利的特点及其保护困境》,载《甘肃科技》2011年第9期。

[2]参见王晓映:《恒瑞医药董事长孙飘扬代表:延长创新药专利保护期》,载《新华日报》2010年3月12日第4版;裘炯华:《专利期补偿驱动药品创新》,载《医药经济报》2017年8月31日第1版。[3]全国人大网:《关于<中华人民共和国专利法修正案(草案)>的说明》, http://www.npc.gov.cn/COBRS_LFYJNEW/user/UserIndex.jsp?ID=13137851,2019年1月5日最后访问。[4]参见《药品管理法》第100条。[5]从知识产权的角度而言,药品一般可以分为专利药、原研药和仿制药三种类型,其中原研药和仿制药均属于非专利药。原研药又称为品牌药,是指专利过期后由原专利药厂继续生产的药品。仿制药又称学名药,则是指失去专利保护而由原专利药厂之外的其他药品生产商注册并仿制生产的药品。[6]参见陈晶主编:《医药消费者行为学》,清华大学出版社2017年版,第102页。[7]参见陈洁主编:《药物经济学》,人民卫生出版社2016年版,第18页。[8]参见陈文:《药品消费特殊性及其经济测量指标的辨证探讨》,载《中国卫生资源》2002年第6期。[9]同前注⑦,陈洁主编书,第20页。[10]同前注⑦,陈洁主编书,第21页。[11]参见刘友华、隆瑾、徐敏:《“专利悬崖”背景下制药业的危机及我国的应对》,载《湘潭大学学报(哲学社会科学版)》2015年第6期。[12]参见胡善联主编:《药物经济学》,高等教育出版社2014年版,第224~226页。[13]同前注⑦,陈洁主编书,第204页。[14]参见[美]玛西娅·安吉尔:《制药业的真相》,续芹译,北京师范大学出版社2006年版,第17页。[15]PHRMA,Biopharmaceutical Research Industry 2016 Profile, http://www.phrma.org/report/industry-profile-2016,2018年8月15日最后访问。[16]参见曹斯:《机器人医生来了》,载《南方日报》2017年11月20日第A15版。[17]参见张清奎:《医药生物技术领域知识产权保护现状及发展趋势》,载《中国药学杂志》2010年第16期。[18]E. Mansfield, M. Schwarz, S. Wagner, ImitationCosts and Patents: An Empirical Study, Economic Journal, 1981, Vol. 91, pp. 907-918.[19]参见吴汉东:《知识产权法的平衡精神与平衡理论》,载《法商研究》2007年第5期。[20]参见王争:《专利制度的经济学研究综述》,载《北京大学学报(哲学社会科学版)》2006年第2期。[21]同上注。[22]Quintiles IMS,Lifetime Trends in Biopharmaceutical Innovation, https://www.statnews.com/wp-content/uploads/2017/01/Lifetime_Trends_in_Biopharmaceutical_Innovation.pdf,2018年8月20日最后访问。[23]Seth Robey, FrankS. David, Drug Launch Curves in the Modern Era,NatureReviews Drug Discovery,2017,Vol. 16, No. 1, pp.13-14.[24]同前注23,Quintiles IMS文。[25]参见李素华:《从公共卫生之观点论医药专利权之保护与限制》,中国台湾地区台湾大学法律学研究所2006年博士学位论文,第128页。[26]参见王玫黎、谭畅:《挑战与回应:我国药品专利制度的未来—以药品专利与健康权的关系为视角》,载《知识产权》2017年第2期。[27]参见储旻华编译:《全球仿制药的趋势、机遇与挑战》,载《医药经济报》2016年6月17日第4版。[28]参见丁锦希:《美国药品专利期延长制度浅析——Hatch-Waxman法案对我国医药工业的启示》,载《中国医药工业杂杂志》2006年第37期。[29][美]威廉·M·兰德斯等著:《知识产权法的经济结构》,金海军译,北京大学出版社2005年版,第381页。[30]同前注16,PHRMA文。[31]参见张懿:《生物药别错过“过期专利盛宴”》,载《文汇报》2013年5月16日第1版。[32]Michael Christel,Pharm Exec's Top 50 Companies 2017,Pharmaceutical Executive,Vol. 37, Issue 6. [33]H. Gothe, I, Schall,K. Saverno, M. Mitrovic, A. Luzak, D. Brixner, U. Siebert, The Impact ofGeneric Substitution on Health and Economic Outcomes: A Systematic Review, AppliedHealth Economics & Health Policy, 2015, 13 Suppl 1(16), pp.1-13.[34]HelleHakonsen, Else-lydia Toverud, A Review of Patient Perspectives on GenericsSubstitution: What are the Challenges for Optimal Drug use, Generics & BiosimilarsInitiative Journal,2012,Vol.1.[35]参见水吉编译:《仿制药疗效遭质疑》,载《医药经济报》2010年1月15日第A8版。[36]参见刘志勇:《为国产仿制药崛起扫清障碍》,载《健康报》2016年10月25日第5版。[37]参见胡欣、金鹏飞:《仿制药和专利药临床疗效差异的技术思考》,载《中国新药杂志》2012年第6期。[38]参见[美]Garth Boehm、姚立新等:《美国仿制药行业发展头25年的经验教训》,载《中国新药杂志》2012年第16期。[39]参见李玲玲:《仿制药与原研药间可互换性探讨》,载《中国药学杂志》2015年第2期。[40]F. M. Scherer,Pricing, Profits and Technological Progress in the Pharmaceutical Industry,The Journal of Economic Perspectives,1993, Vol. 7, No.3, pp.97-115.[41]参见陈仲伯:《国外专利药品在专利过期后为什么还能卖这么贵》,载《中国发明与专利》2012年第12期。[42]参见刘婵、付红艳:《药品质量差异、医疗保险自付比例与“仿制药竞争悖论”》,载《产业组织评论》2013年第4期。[43]I.Ferrara,Y.Kong,Can Health Insurance Coverage Explain the Generic Competition Paradox?Economics Letters,2008, Vol. 101, No.1, pp. 48-52.[44]参见赵树进:《药品的商品特殊性及其经济学问题》,载《医学与哲学》2003年第3期。[45]同前注43,刘婵、付红艳文。[46]参见李辉:《生物医药产业概述》,载《精细与专用化学品》2014年第7期。[47]中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会:《2016年我国卫生和计划生育事业发展统计公报》。[48]参见李劼:《“药占比”降低能否缓解看病贵?》,载《南方日报》2015年9月8日第B2版。[49]同前注⑦,陈洁主编书,第21页。[50]参见朱怀祖:《药品专利强制许可研究》,知识产权出版社2011年版,第72页。[51]参见朱怀祖等编:《药物科技发展与智财权保护》,台湾财团法人中华景康药学基金会2006年版,第127页。[52]参见梁志文:《药品专利链接制度的移植与创新》,载《政治与法律》2017年第8期。[53]参见齐麟:《美国仿制药价格难题与FDA 的功用(下)》,载《医药经济报》2016年10月31日第F2版。[54]同前注16,PHRMA文。[55]参见吴珩:《从重大新药创制专项“十一五”计划探索我国新药创制研发网络的构建及基本特征》,载《中国新药杂志》2014年第21期。[56]参见《中华人民共和国专利法(2008年)》第69条。[57]参见王景川:《对专利法第三次修正案修改内容的理解》,http://ip.people.com.cn/GB/10195815.html,2018年8月30日最后访问。[58]参见中国医学科学院药物研究所等编:《中国仿制药蓝皮书2016年版》,中国协和医科大学出版社2017年版,第25页。[59]同上注,中国医学科学院药物研究所书,第70页。[60]同上注,中国医学科学院药物研究所书,第50—53页。[61]同上注,中国医学科学院药物研究所书,第70页。[62]同上注,中国医学科学院药物研究所书,第26页。[63]参见罗晖:《受制于人的两大魔咒怎么破》,载《科技日报》2016年10月8日第3版。[64]同前注59,中国医学科学院药物研究所书,第19页。[65]参见王旭光:《中国原料药市场发展脉搏强劲》,载《国际商报》2017年8月1日第2版。[66]参见韩霁:《新药开发:走近“创新为主”时代》,载《经济日报》2012年7月30日第13版。[67]中华人民共和国国务院:《“健康中国2030”规划纲要》,第20章第2节。[68]同前注⑦,陈洁主编书,第29页。[69]参见杨莉、李野:《浅析药品专利期延长制度》,载《中国新药杂志》2007年第12期。[70]同前注70,杨莉、李野文。[71]参见赵利:《我国药品专利强制许可制度探析》,载《政法论坛》2017年第2期。[72]参见《专利法》第69条。[73]参见[美]Harvey E.Bale:《药品获得与药品开发》,姜丹明译,载《专利法研究(2002)》,知识产权出版社2003年版,第308页。[74]参见中国制药网:《专利药价格普遍较高如何才能进入医保目录?》,http://www.iiyi.com/d-14-236396.html, 2018年8月20日最后访问。[75]参见夏金彪:《国家药价谈判初现改革成效》,载《中国经济时报》2017年7月25日第6版。[76]参见王永:《人社部发布医保药品目录准入谈判结果》,载《中国劳动保障报》2017年7月21日第1版。

—END—

————————————————————

关键词

人大困境丨周老虎丨最高院院长丨导师小传丨法盲立法丨分子丨司法与民意丨人权司法保障丨宪法监督丨学者

点击关键词??????读相应文章

————————————————————

— 这里是秦前红教授的微信公众号 —

武大大海一舟

whuqinqianhong

法眼看世界·智慧表心声

仰望星空·脚踏实地