第五篇《长征》读书笔记

本篇由《第五次围剿》《举国大迁移》《大渡河英雄》《过大草地》组成,主要讲述了红军长征的艰难过程。着重记叙了第五次大围剿,以及长征中强渡大渡河,爬雪山过草地等艰难英勇的事迹。

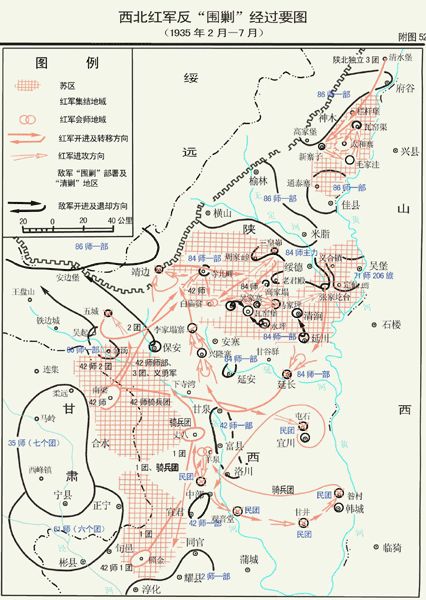

《第五次围剿》

《第五次围剿》中提到,在华南苏区的六年时间里竟没有一个外国记者进入过苏区,外国人所写的关于华南苏区的一切材料都是二手材料。不管这些材料的刊发出于何种目的,它们清楚的说明了红军所取得的人民拥护的基础是什么。

我把这些原因或者基础划成了五小点:1.土地重新分配,捐税减轻2.集体企业尤其是合作社大规模的成立3.失业、鸦片、卖淫、奴婢、买卖婚姻都已绝迹4.工农生活条件大大改善5.扫盲运动如火如荼,群众教育进展很大。

关于书中提到的“晏阳初在洛克菲勒资助下在定县进行的豪华的群众教育实验”,现在我们还可以实地找到相关的考证。感兴趣的同学可以去定州黄家酒庄参观,里面有晏阳初的梨园可供观赏。

接下来就要重点讲第五次大围剿了。蒋介石在四次围剿后采取了新的战略,由原纳粹陆军参谋长冯·西克特任首席顾问,他充分利用有利条件——优势资源、技术装备、机械化战术、现代化空军,发动了大约九十万军队,包围红军,对红军实行严密的经济封锁。而红军兵力相对较少,没有大炮,手榴弹、炮弹、弹药、汽油都有限,因而在这次的围困中牺牲惊人。

尽管如此,这次围剿还是没有能达到消灭红军的“有生力量”这个目标。红军在瑞金举行了会议,决定撤出,把主力转移到新根据地去。这次转移为期整整一年,大行军开始于一九三四年十月十六日。

《举国大迁移》

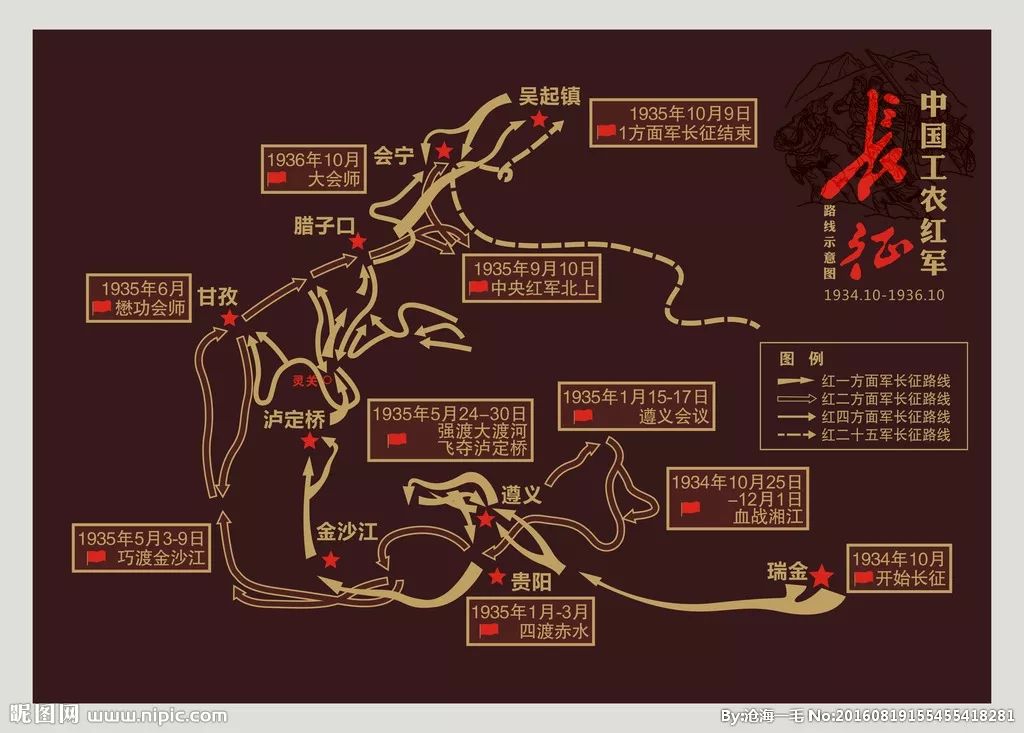

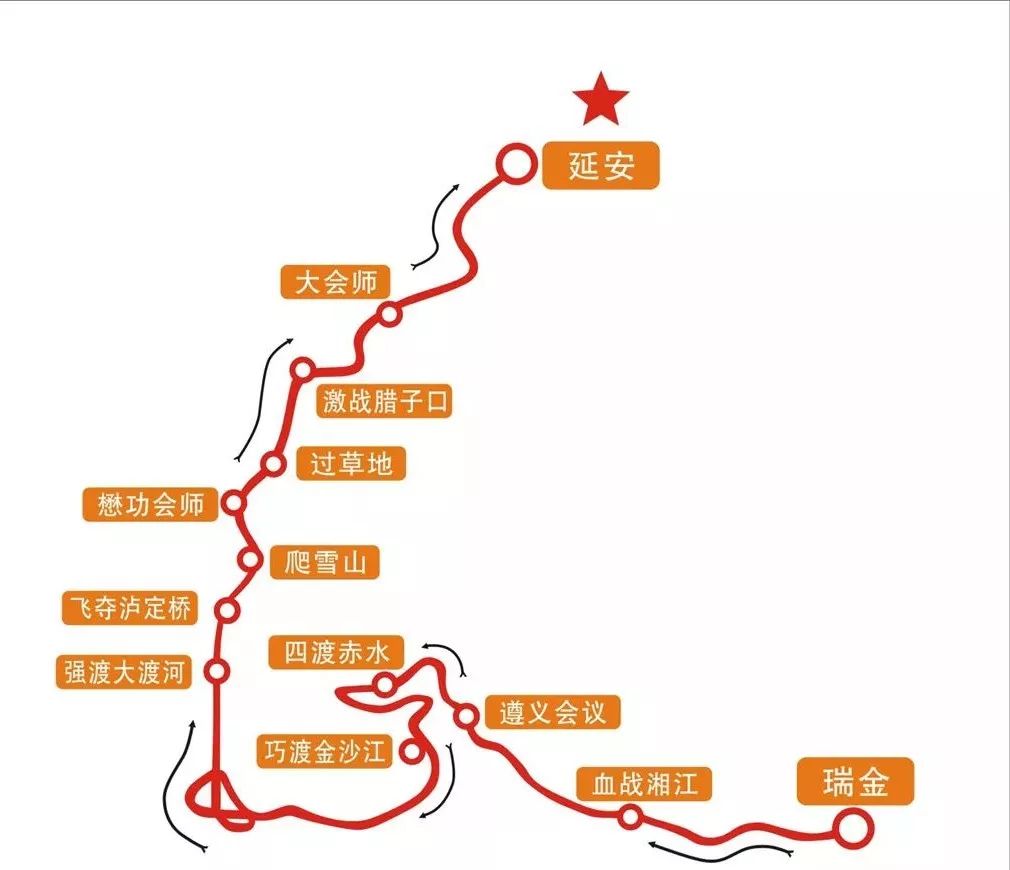

《举国大迁移》一文主要叙述长征史实。我想,斯诺把它称为“举国大迁移”是有他的道理的。因为上一篇中已经说到,除了红军主力之外,成千上万的红区农民也开始行军,他们带着所有能搬走的值钱的东西,拉着骡子和马,男女老幼,党与非党,组成了一支长长的奇怪的队伍——这可足够称得上大迁移了。这支队伍首先向西,然后向北,从福建的最远的地方开始,一直到遥远的陕西西北部道路的尽头为止,其中迂回曲折,进进退退,行程绝对超过二万五千里——单看这行程,也够得上大迁移了。

而在这迁移中,不光是负重行军,更有旷日持久的战斗。先说路况:这里有世界上最难通行的小道,大多数车辆无法通过;这里有亚洲最高的山峰和最大的河流。再说战斗,红军必须先粉碎四道防线才能到达没有封锁的地区,突破这些防线的过程中打了九次大仗,对抗的是陈济棠、何键、白崇禧为首的一百一十个团的兵力。

到达贵州边境时,这支队伍的人数已经减少了三分之一。损失惨重的原因首先是大量运输工作造成的障碍,其次是从江西出发时一直不变的保持着一条西北向的路线,可以被南京方面预计到大部分动向。

贵州境内的作战占了红军四个月的时间,但同时招了两万新战士入伍,在青年中间培养了共产党干部。

横在红军面前的难题是渡江,蒋介石在川贵边境集中兵力,封锁了去长江的通道。但红军没有被问题吓倒,他们回师南向,进入云南,然后在龙街渡江。红军强行军一天一夜赶到皎平渡,穿着缴获的国民党军服,没有引起任何注意地解除了驻军武装。渡船到了四川境内后,又不动声色地占领了守军营地,俘虏了守军战士。

然而更大的困难在前面等着红军战士了。

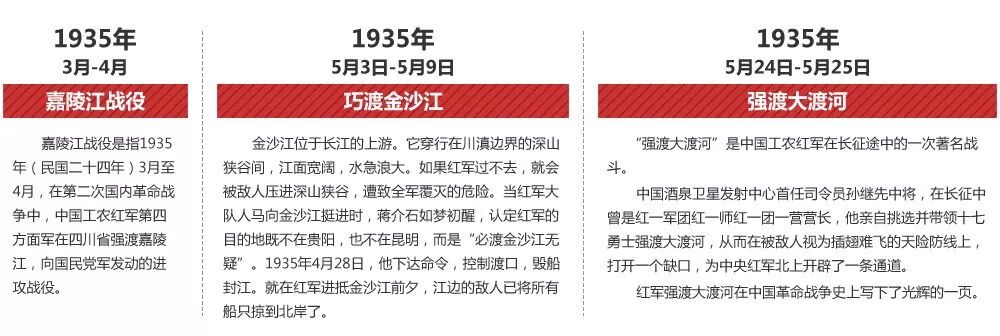

《大渡河英雄》

《大渡河英雄》主要讲述红军强渡大渡河的过程。强渡大渡河、飞夺泸定桥的故事我相信每一个中国人都听过。这次渡河的成功与否,关系着红军的生死存亡。失败的先例是有的,且不止一个。太平天国翼王石达开率领的十万大军就曾在这里全军覆没,蒋介石向军阀刘湘和刘文辉发出电报,要太平天国的历史在这里重演。

红军决心不重蹈石达开的覆辙,他们迅速北移,进入彝族区内。熟悉彝族内争和不满的刘伯承指挥员同彝族首领进行谈判,最终使红军迅速地而且安然无事地过了境。

到达大渡河后,红军如前面奇袭皎平渡一样突然地扑向安顺场小镇,俘获了团长、渡船,确保了北渡的通道。

三艘渡船不停地来回,运了三天,大约一师的人运到了北岸。但河流越来越湍急,渡河越来越困难,如果再耽误下去,蒋介石的军队会包围上来的。

安顺场以西四百里的地方有座铁索悬桥,名为泸定桥,是西藏以东最后一个可以过河的地方了。而这时,国民党增援部队已到,红军只能咬紧牙关前进,争取在他们前面到达泸定桥。

泸定桥已有数百年的历史,一共有十六条铁索。红军到达的时候,有一半的木板已被撤走,对岸有敌军的机枪阵地,身后是国民党增援部队,情势非常危急。三十个愿意冒生命危险做先锋的红军战士背了毛瑟枪和手榴弹紧紧抓住铁索前进。第一个战士中了弹,掉到了下面的急流中,接着又有第二个、第三个……

正是有这样为了胜利甘于送命的战士们,才有了强渡大渡河的成功,才有了长征的胜利会师,才有了人民的翻身得解放。

《过大草地》

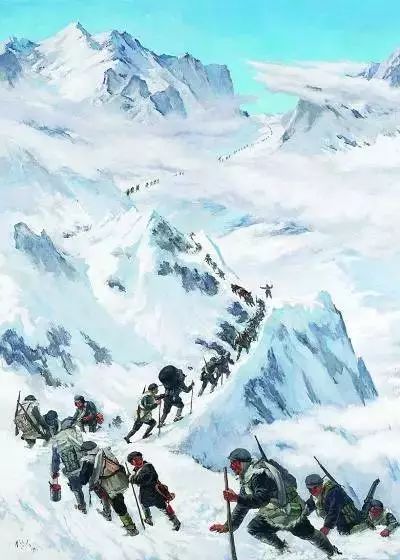

《过大草地》一文里我们可以知道,与自然条件的战斗并不轻松。在红军面前还有两千英里的行军,沿途还有七条高耸的山脉。

雪山一万六千英尺高,山顶空气稀薄,红军战士衣衫单薄,很多人都冻死了。荒凉的炮筒岗泥淖齐胸,战士们一路砍伐长竹,愣是在泥淖上铺出一条路来!在这个山上,有一个军团的牲畜死了三分之二,成千上万的战士倒下了就再也没起来。

经由邛崃山脉、梦笔山、打鼓山、毛尔盖,终于同四方面军会合了!一、三、五、八、九军团九个月以前在江西开始长征时大约有九万武装,现在只剩了四万五千人。

红军所到之处受到农民群众的欢迎,虽然百姓们对红军纲领很少有什么概念,但红军的所作所为使他们知道,这是一支“穷人的军队”,这就够了。

一九三五年八月,指挥员林彪、彭德怀、左权、陈赓、周恩来、毛泽东领导红军进入川藏边界大草地,开始了最后一个阶段的长征。这时,只剩三万人了。

最危险紧张的路程到来了,藏族一带的人民团结起来,仇视一切汉人。他们把牲畜、粮食连同人一起撤到高原去。红军在大草地一连走了十天还不见人烟,只好生吃青稞和野菜。

一九三五年十月二十日,一方面军先锋部队同二十五、二十六、二十七军会师。这时,只剩下了两万人不到。

长征的统计数字是触目惊心的。在这里,我把斯诺的原文统计数字搬上来:

几乎平均每天就有一次遭遇战,发生在路上某个地方,总共有十五个整天用在打大决战上。路上一共三百六十八天,有二百三十五天用在白天行军上,十八天用在夜间行军上。剩下来的一百天——其中有许多天打遭遇战——有五十六天在四川西北,因此总长五千英里的路上只休息了四十四天,平均每走一百一十四英里休息一次。平均每天行军七十一华里,即近二十四英里,一支大军和它的辎重要在地球上最险峻的地带保持这样的平均速度,可以说近乎奇迹。

红军一共爬过十八条山脉,其中五条是终年盖雪的,渡过二十四条河流,经过十二个省份,占领过六十二座大小城市,突破十个地方军阀军队的包围,此外还打败、躲过或胜过派来追击他们的中央军各部队。他们开进和顺利地穿过六个不同的少数民族地区,有些地方是中国军队几十年没有去过的地方。

面对这些数字,我想,用什么样的辞藻都不能表达我内心的震撼!红军的长征,无疑是一场战略撤退,他们到达了目的地,核心力量完整无损,军心士气和政治意志的坚强一如往昔。从某种意义上来说,这次“举国大迁移”还是一次武装巡回宣传,他们在战斗间隙召开群众大会,举行戏剧演出,解放奴隶,吸引了成千上万的人进来充实了行列。

是什么精神贯穿着这二万五千里的长征呢?冒险、探索、发现、勇气、艰难困苦、英勇牺牲、忠心耿耿、热情、希望、革命乐观情绪……这一切的一切,像一把烈焰燎原,像一颗红星照耀!

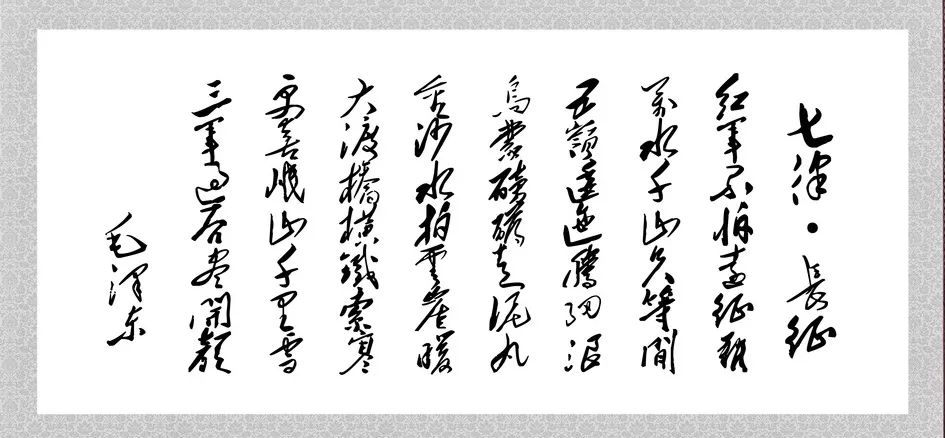

本篇最后,斯诺用毛主席的《七律·长征》结尾,我认为再合适不过了!

红军不怕远征难,

万水千山只等闲。

五岭逶迤腾细浪,

乌蒙磅礴走泥丸。

金沙水拍云崖暖,

大渡桥横铁索寒。

更喜岷山千里雪,

三军过后尽开颜。

本公众号依托统编教材,结合教学实际,发布文本细读、作文训练、知识卡片等内容,感谢您的关注与支持。