导语

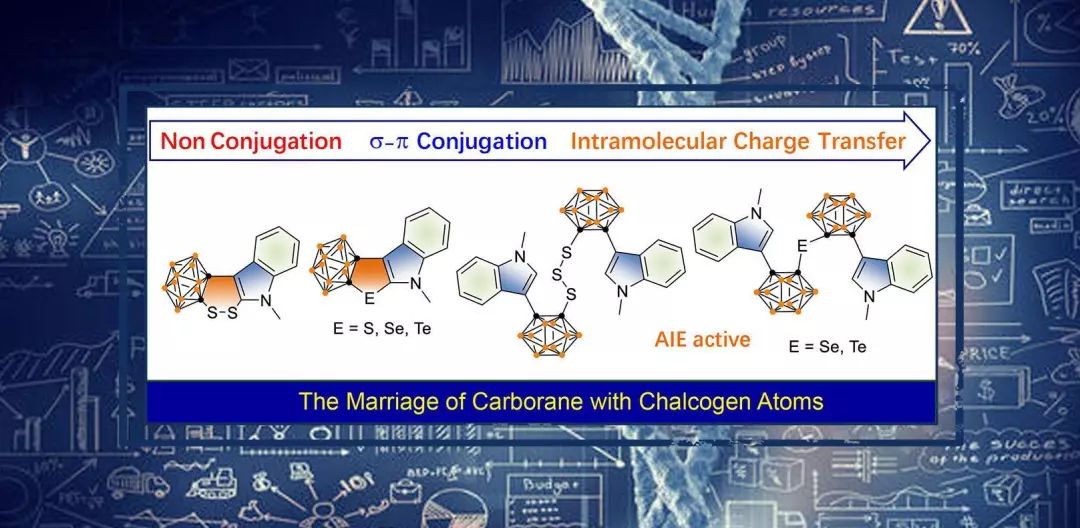

碳硼烷是一类缺电子的二十面体硼簇,笼中含有两个相邻的碳原子,具有高度极化的σ特性。通常碳硼烷衍生物具有良好的热稳定性和化学稳定性,由于其固有的硼团簇性质,已被用作硼中子捕获治疗剂。近年来,碳硼烷被广泛用于构建π共轭体系,它们在医药、催化、非线性光学和光电材料等领域显示出很强的应用潜力。然而碳硼烷杂化的2D分子中电子相互作用机制依然不是很明确。近日,西安交通大学何刚教授课题组报道了利用碳硼烷基吲哚类化合物和“硫”卤化物为原料,“一锅法”合成了一系列碳硼烷硫族元素衍生物(图一),并对它们非共轭、σ-π共轭、分子间电荷转移的电子相互作用进行了系统的研究。这一成果发表于Org. Lett.(DOI: 10.1021/acs.orglett.9b03047)。

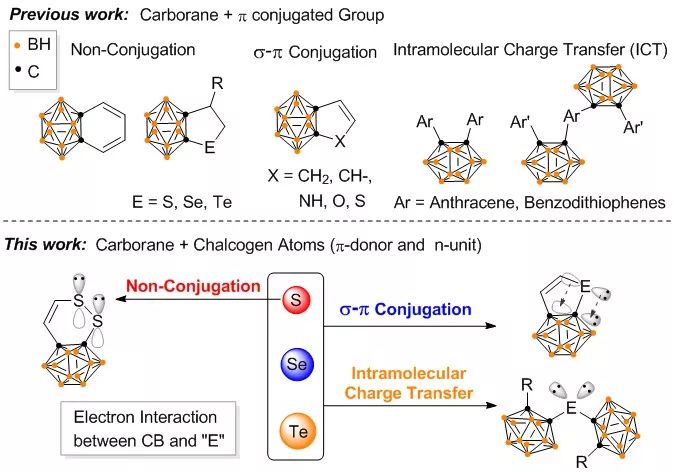

图一. 碳硼烷硫族元素衍生物的合成策略(来源:Org. Lett.)

何刚教授简介

何刚2005年加入陕西师范大学化学与材料科学学院,师从房喻教授攻读博士学位,主要从事新型荧光传感薄膜的创制及相关检测仪器的研制,并于2011年7月年获得博士学位,博士论文入选陕西省优秀博士学位论文。同年10月,加入加拿大阿尔伯塔大学化学系Eric Rivard教授课题组从事博士后研究工作,研究兴趣集中在含主族元素功能性共轭小分子及高分子的开发及相关应用的探索。2014年4月,加入著名表面化学家,美国化学会旗下材料化学期刊Chemistry of Materials主编Jillian Buriak教授课题组,在加拿大国家纳米技术研究所及阿尔伯塔大学从事博士后研究,从事表面化学及新型清洁能源的研究工作。2015年入选中组部高层次人才计划项目。同年4月,加入西安交通大学前沿科学技术研究院,任教授。入选西安交通大学青年拔尖人才计划(A类)、唐仲英青年学者等。2015年独立建组以来,形成了以“含主族元素紫罗精”为主题,涉及能源、环境、智能材料及生物抗菌等领域的特色鲜明的研究工作。2019年起代言中国化学会“中国青年化学家元素周期表”中的碲(Te)元素。目前主持国家自然科学基金面上和青年基金各一项,陕西省科学基金面上项目一项。

何刚教授多年以来一直秉承“高技术应用牵引基础研究,基础研究支撑高技术应用”的科学研究理念,取得了诸多重要学术成果。迄今为止,在Chem. Rev., J. Am. Chem. Soc., Angew. Chem. Int. Ed., Chem. Sci., Chem. Mater., Org. Lett., Macromolecules等国际知名期刊上共发表学术论文50余篇,包括在化学领域最有影响力的期刊Chemical Reviews发表综述文章一篇,文章共被引用超过1300余次。自2015年独立建立课题组以来,以通讯作者身份发表论文21余篇,包括在Angew. Chem. Int. Ed.上发表论文四篇,J. Am. Chem. Soc.上发表一篇。在多个国内及国际学术会议上进行邀请或口头报告,研究成果得到了相关领域国际学术界的广泛关注并产生了日益增大的国际影响力。

课题组合影

前沿科研成果

碳硼烷基与硫族原子的结合:非共轭、σ-π共轭、分子间电荷转移

西安交通大学何刚教授课题组近年来在含硫族元素(S,Se,Te)紫罗精衍生物领域取得了一系列研究成果。2018年,该课题组合成了具有窄能隙含硫族元素紫罗精衍生物并探究了其在电致变色和可见光催化制氢方面的应用(Angew. Chem. Int. Ed. 2018, 57, 4897-4901)。近期,他们报道了基于含硫族元素紫罗精聚合物的有机自由基锂离子电池(Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 8468-8473)。在这些工作基础上,作者研究了碳硼烷与硫族元素的不同结合方式,得到了三种电子特性的碳硼烷硫族元素衍生物,并对它们的电子特征及光物理性质进行了系统的研究。

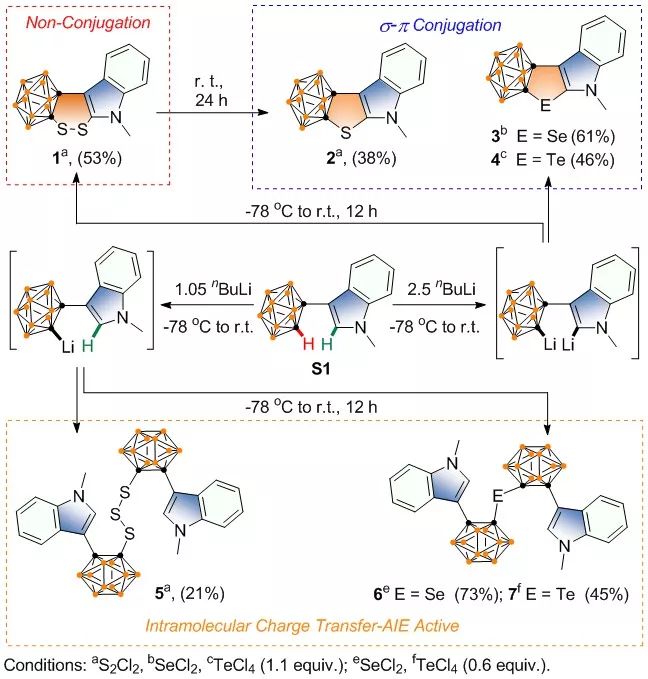

作者首先选择碳硼烷基吲哚类化合物及“硫”卤化物为起始原料进行研究,利用碳硼烷中C2-H键与吲哚环上C2’-H键在碱性条件下去质子化能力的不同,通过控制碱的加入量,实现碳氢键的选择性活化,最终实现分子间和分子内的碳硫键的构建。在不同的最优反应条件下,实现了 “一锅法”合成化合物1-7(图二)。

图二. 碳硼烷硫族元素衍生物的合成方法

(来源:Org. Lett.)

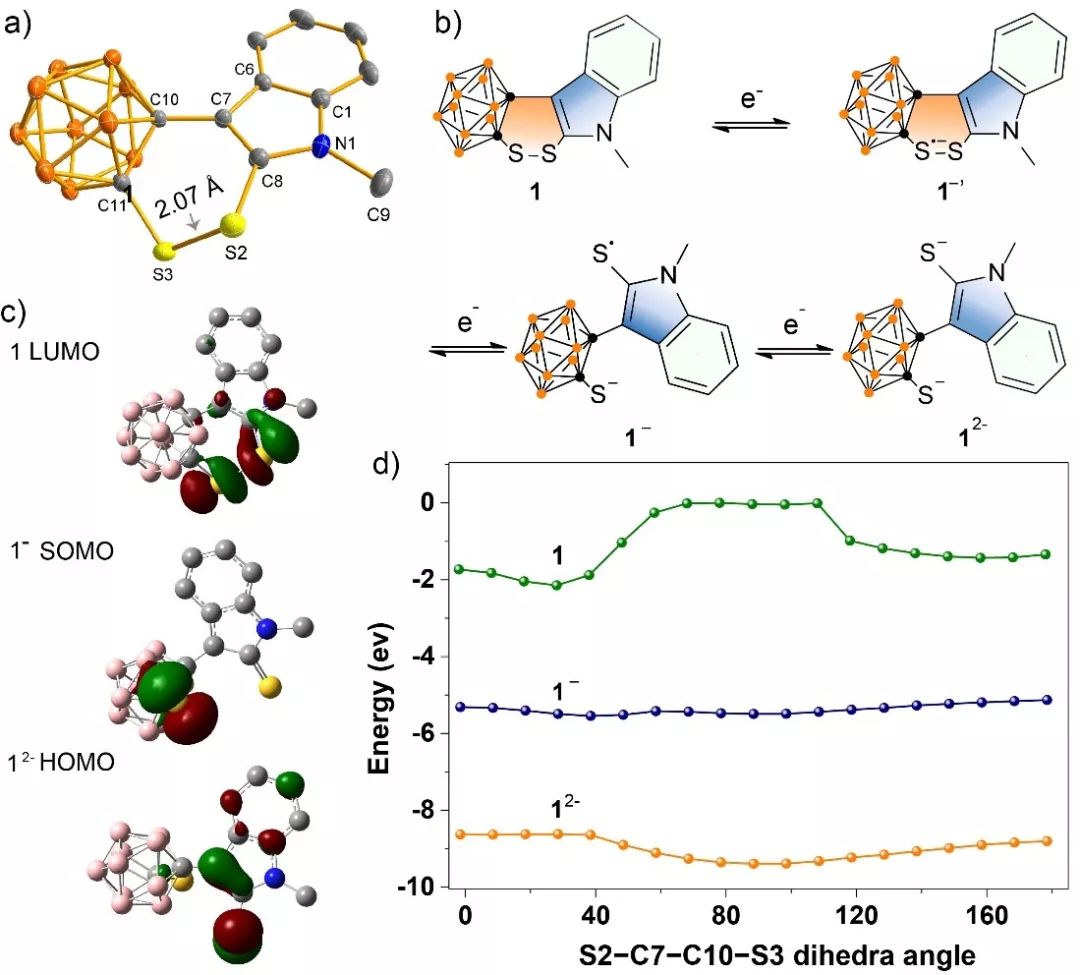

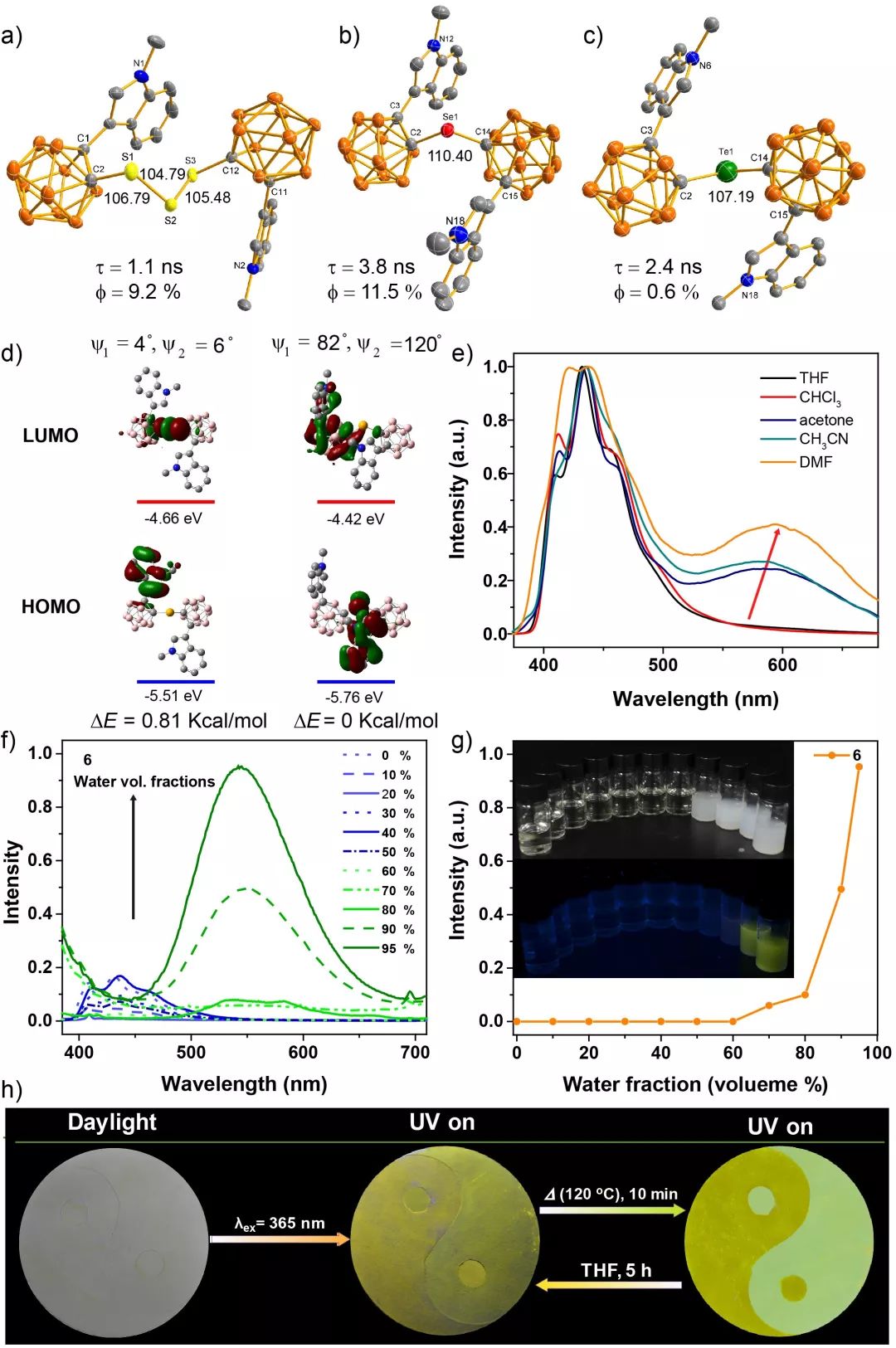

从化合物1的晶体结构可知,含硫硫键的六元环主体不在同一平面内,并且其理论计算NICS(0)为-3.8 ppm,这共同表明碳硼烷基与六元环之间没有共轭作用。考虑到其特殊的结构、非共轭性主体和较好的氧化还原性质,同时硫硫键的还原断裂存在于许多生物和化学反应当中,于是,作者通过循环伏安法测定化合物1在溶液中的氧化还原电势。在E1/2=?2.79 V vs Fc/Fc+出现了一对可逆氧化还原峰和在Epc=?2.55 V vsFc/Fc+出现了一个不可逆氧化峰,这表明二硫键的断裂存在两电子还原过程。作者通过理论计算进一步验证化合物1中硫硫键的断裂是由外部获得电子经过三步实现分子间电子还原过程(图三)。

图三. 化合物1的晶体结构及其硫硫键还原断裂的理论计算机理

(来源:Org. Lett.)

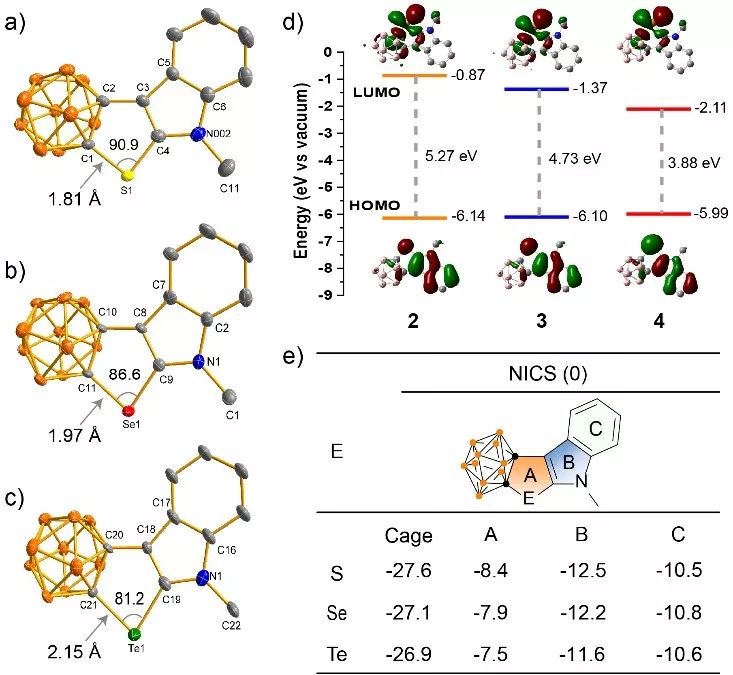

随后,通过化合物2-4的晶体数据及HOMO-LUMO能级计算值,可以发现随着硫族原子半径和金属性的增加,碳“硫”键键长逐渐增长,同时分子的能隙逐渐降低,这说明碳硼烷基与含硫族元素五元环主体之间存在明显的共轭关系。为了进一步明确这种共轭关系,作者通过对化合物2-4各个部分的NICS(0)值进行计算分析,表明化合物2-4的芳香性可能是由σ-π共轭提供(图四)。

图四. 化合物2-4的晶体结构及其HOMO-LUMO和NICS(0)计算值

(来源:Org. Lett.)

最后,作者结合化合物6的晶体数据及理论计算结果,分析表明化合物6具有AIE性质,而该性质作用机制是由分子间的电荷转移导致。通过测定分子6在不同溶剂或者四氢呋喃水混合体系下荧光光谱图,作者进一步证明硫族原子可以促进分子间的电荷转移发生,从而使得该类分子表现出较好的AIE性质。同时,实验发现化合物6具有温敏特性,作者由此设计了一个简单防伪示意图“太极”(图五)。

图五. 化合物5-7的晶体结构,6的激发态理论计算、荧光光谱和温度响应应用

(来源:Org. Lett.)

何刚教授课题组报道了通过 “一锅法”合成一系列碳硼烷硫族元素衍生物,并系统地研究了它们分子间电子相互作用机制。该研究将为含碳硼烷材料的合成及应用研究提供一些新思路。该文章近期发表在Org. Lett.(DOI: org/10.1021/acs.orglett.9b03047)上,西安交通大学博士生杨小东为本文的第一作者,通讯作者为何刚教授(论文作者:XiaodongYang, Bingjie Zhang, Sikun Zhang, Guoping Li, Letian Xu, Zhijun Wang, PengfeiLi, Yanfeng Zhang, Zishun Liu, GangHe)。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

关于人物与科研

在科技元素在经济生活中日益受到重视的今天,中国迎来了“科学技术爆发的节点”。科技进步的背后是无数科学家的耕耘。在化学领域,在追求创新驱动的大背景下,国际合作加强,学成归国人员在研发领域的影响日益突出,国内涌现出众多非常优秀的课题组。为此,CBG资讯采取1+X报道机制,CBG资讯、ChemBeanGo APP、ChemBeanGo官方微博、CBG微信订阅号等平台合力推出“人物与科研”栏目,走近国内颇具代表性的课题组,关注他们的研究,倾听他们的故事,记录他们的风采,发掘他们的科研精神。欢迎联系:editor@chembeango.com

相关进展

西南科技大学曹克课题组:钯催化B-H/B-H键氧化脱氢偶联合成联-o-碳硼烷

南京大学燕红教授课题组:无金属参与的巢式碳硼烷与氮杂环硼氮氧化偶联反应

香港中文大学谢作伟院士团队:首次实现铜催化碳硼烷B?H键的选择性烯基化/炔基化

江南大学张晓磊与南京大学燕红研究团队合作实现碳硼烷甲胺的硼氢键功能化反应

唐本忠院士和丁丹教授团队最新JACS赏析:“反常规”策略——通过增强分子聚集态分子运动增强光热性能