好文推送

1.华为的阿米巴和责任中心之选是个伪问题

2.陈春花:卓越领导者何其少

3.缺乏逻辑的人为什么看不到真相?

4.目标宏大=焦躁和空虚?你可以试试“脚踏石思维模型”

华为的阿米巴和责任中心之选是个伪问题

作者:陈果George

微信公众号上有篇热门文章叫《为什么华为用的责任中心而不是阿米巴》,影响很广,不少企业管理者,甚至学者都引用这个段子作为管理案例或者观点佐证。

我过去有多篇文章谈“阿米巴”这个话题,总结起来观点是:

“阿米巴”就是利润中心,一些咨询机构乱用名词,混淆视听

小微型企业由于业务简单,企业内部各个环节之间把帐算清,具有可操作性,这对帮助部门负责人认清自己的经营责任也有一定的意义;但是,这种“算细账”的做法带着浓重的农业、手工业的时代背景,和工业化时代的价值链专业化分工理念背道而驰,正是因为中国社会的工业化程度还不高,所以本来是某日本企业家自嗨的管理做法,被包装成带有浓重农耕文明理念的“套路”,受到一些中国小企业主追捧;

大中型企业不适合实施“阿米巴”,不适合搞“划小核算单元”;在不具备较高的管理会计水平和流程管理规范性的前提下,大多数情况下(除了咨询公司这样业务性质就是项目制运作,项目就是核算单元)“阿米巴”不具有可操作性;即使具有管理会计手段支持,过细的利润中心核算,徒增管理复杂度和内耗。

我考证网上这篇热文的源头可能是华为公司某前区域财务负责人在社会上搞培训,包装出来的概念,总的来说,我认同这篇文章的主要观点,不过,我不太赞成把“阿米巴”和“责任中心”对立起来。从文中描述的华为的责任中心体系来看,几乎就是原样照搬IBM公司的核算体系以及绩效管理的实践,例如产品、区域、客户、项目等多个维度,而IBM的这些管理会计做法,就是欧美大型跨国公司的通行实践而已。

前段时间,有位电信行业的资深咨询专家跟我探讨,说是某电信运营商的一家省公司也要搞“阿米巴”,让他发表意见,他很无奈。我说,这也要怪名门正派的管理会计大学教授、咨询公司的顾问们的教育不力,才让管理知识圈的妖孽横行。

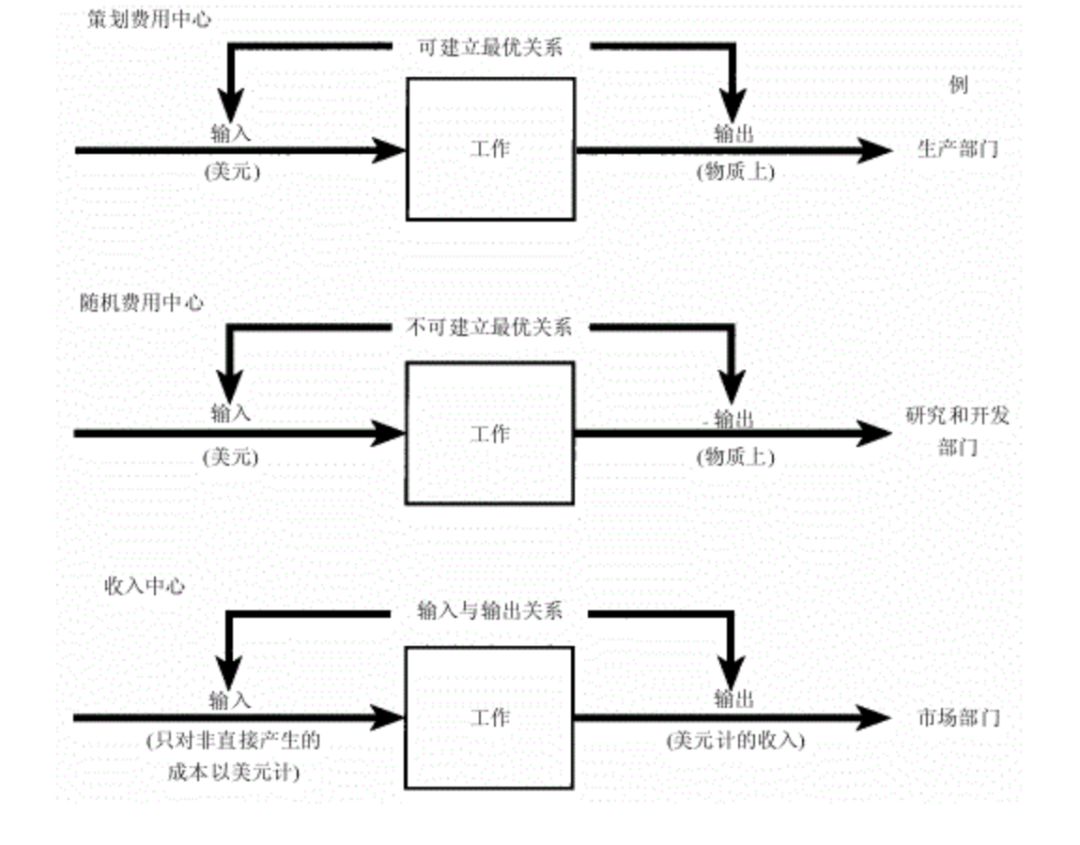

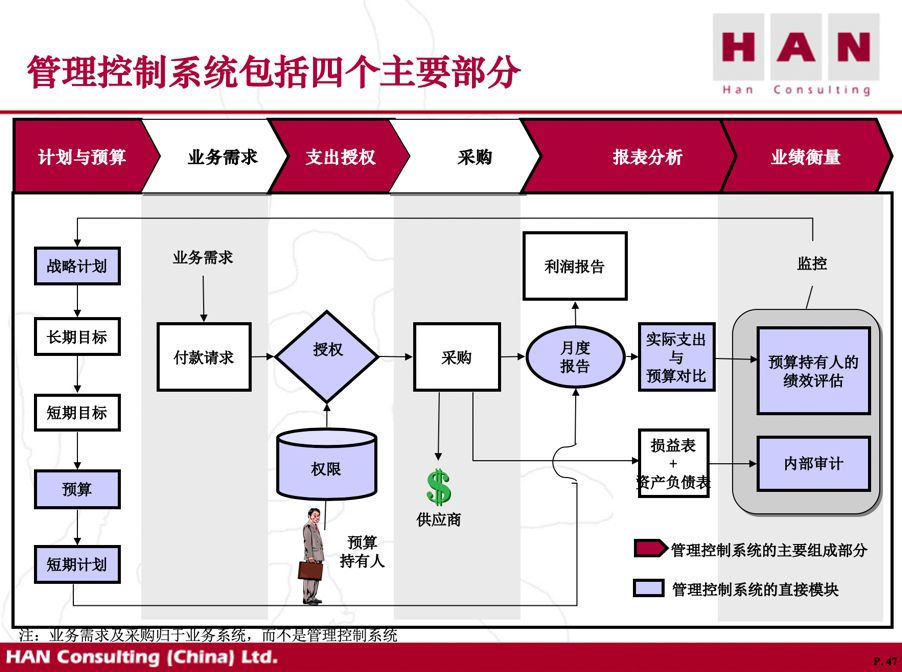

责任中心是企业“管理控制系统”和“管理会计”的基本概念。我多次推荐《管理控制系统》这本书(购书链接见上),把基本概念讲得很清楚。下图是原书中五种责任中心解释,不过,原书译者对名词翻译不太准确,让人费解,例如“策划费用中心”应为“成本中心”,“随机费用中心”应为“费用性成本中心”,“美元”应为“金额”,“物质上”应为“产出单位”。

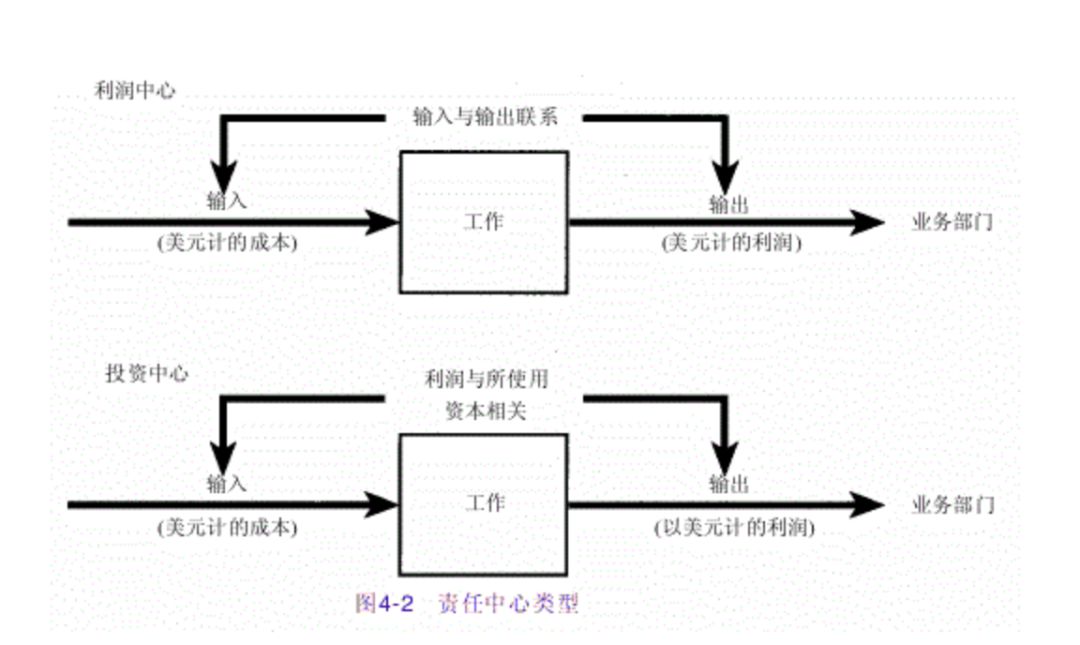

下面这张图更准确地解释了责任中心:

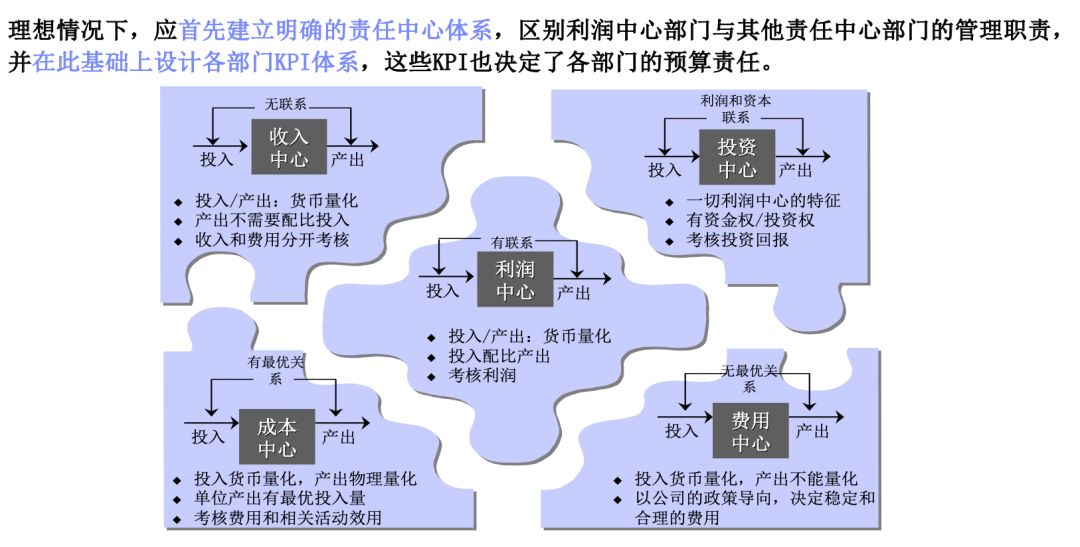

2004年,当时我已有几年的SAP ERP实施经验,第一次读到《管理控制系统》一书,拍案叫绝,深感这就是将管理理论和SAP系统实施结合起来的最佳框架,于是安排我团队的几位顾问同事(ZJQ女士等,失联很久了)将书中主要内容整理成培训教材,结合SAP的管理会计模块功能,整理了一套管理控制体系的系统实施方案。

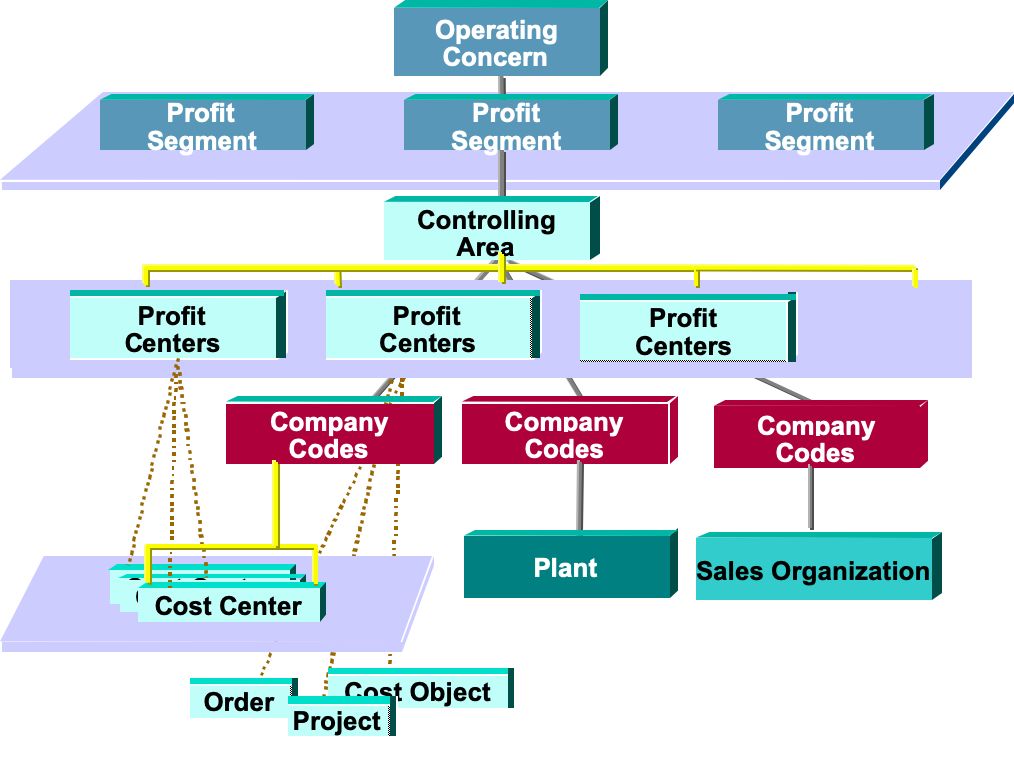

下面几张图是PPT里的内容。在SAP系统中,可以从产品获利分析、利润中心核算、法定会计核算、成本中心、成本对象、项目核算、订单核算等维度进行管理会计核算(如下图):

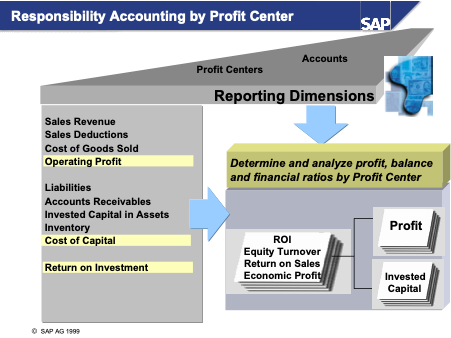

SAP可以按照利润中心出责任会计报表,“利润中心”考核损益表,而“投资中心”是衡量资产负责表责任的一种特殊利润中心。

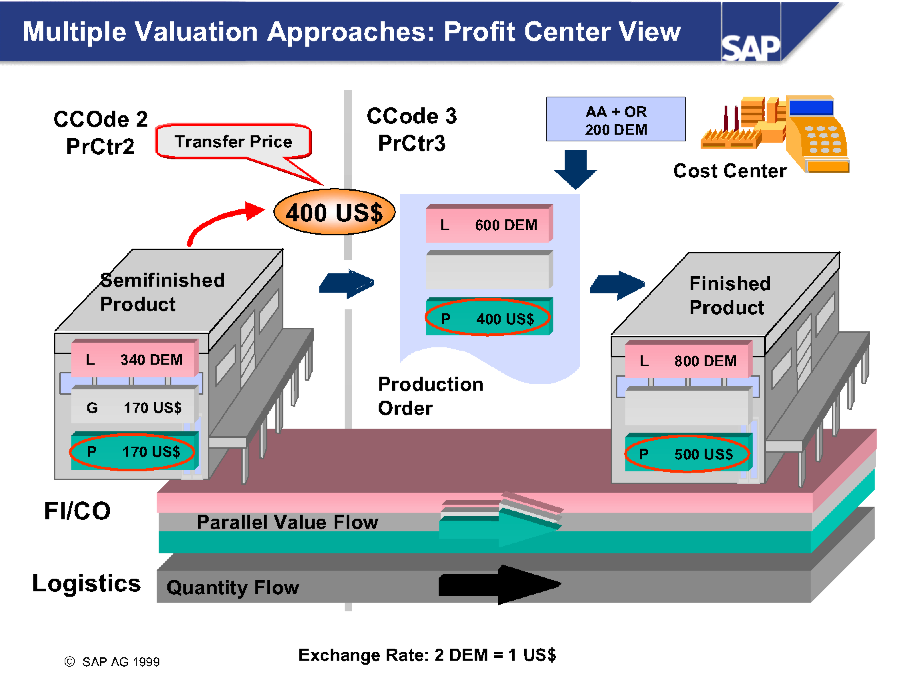

SAP系统的物料分类帐功能支持按管理会计维度(利润中心)或法定会计维度(公司)的平行价值评估,还可以实现利润中心间交易的转移计价,并实现跨实体、去除转移计价因素的实际成本还原:

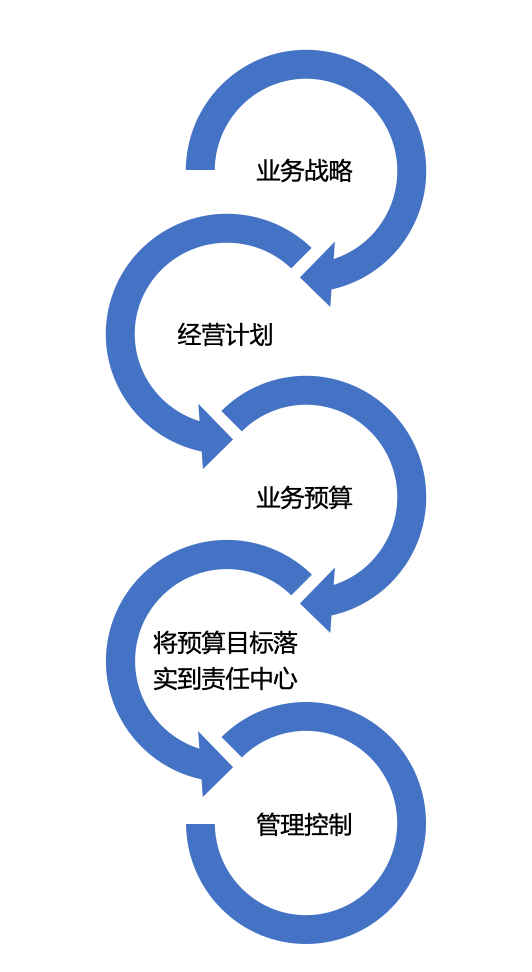

有些企业做不到责任中心管理的真正原因是缺乏下图这样一套完整的战略、业务计划、预算、责任分配的管理控制循环,所以只能用“阿米巴”这样的方法内部相互议价,各算各账的原始方法。

具体的管理控制过程,这套十五年前写的PPT就已经讲得很清楚了:

所以,对千亿级企业来说,华为选择“阿米巴”还是“责任中心”是个伪命题,要建立大企业的管理控制体系,建立责任中心体系是基础,怎么还会去用“阿米巴”这种伪管理概念?

领导力哲学与华为成功实践——华为管理真经私享会陈春花:卓越领导者何其少10月17日,陈春花教授在「北大医学教育年度论坛」上做了题为《领导者的自我认知与反思》的演讲。每个人都希望拥有领导力,但是事实上真正拥有领导力、能成为领袖的人却很少。领导者应该如何培养自己?

在我过去的研究中,我发现有一个人很重要,这个人就是领导者。但是,如此重要的一个人并没有像我们想象的那么容易得到。

美国《时代周刊》曾经问了一个问题,到底谁在掌管美国?他认为这个国家实际上需要一个卓越的领导者,但是没有人能够堪当大任。

从文献来看,领导力相关的话题在哈佛大学是一个非常重要的被索引的概念。领导力相关的书在亚马逊也非常多。领导力这个话题,关注的人很多,我们每个人也都希望拥有领导力,但事实上成为真正的领袖的人却不多。

原因到底是什么?是我们本身天赋不够?是我们的机会不够?还是我们有一些问题,且没有认真地去准备?

我持续做组织研究接近20年,我发现这里最核心的是领导者本人愿不愿意成为一个卓越的领导者。

01

领导者必须承担的三个责任

我们先从自我认知开始看。在这个问题上我们没有我们自己想象的准备得那么充分,我们并不知道领导者真的重要。我一直和企业家打交道,我发现很多企业家并没有意识到他的作用:他在不同的时期对不同的人,对这个社会,对这个国家其实都是非常有影响的。

领导者非常重要是因为他有三个责任是别人替代不了的。无论他的专业多强,无论他的努力多大,但是有些责任必须领导者自己来担。

1.决定组织的高效运转

不同的领导者管理不同的组织,效果真的是不一样的。也许我们会认为整个组织本身很重要,但是我认为,领导者真的是非常重要。

我自己曾经两次空降企业去做总裁,目的就是想证明组织管理理论是有用的。如何证明?我到了企业以后,保持企业所有的东西不动。不换员工,不增加投资,保持原有的产业,只是增加一个懂管理理论的老师来空降当总裁。

第一次空降,不到两年时间,我让这个企业从很小的规模变成行业第一。第二次空降,我让一个下滑的企业恢复增长,而且保持住全球第二的位置。

如果你成为一个管理者,你记住你是非常重要的。你的第一个作用就是,你要保证整个组织是有效的,这个组织的有效取决于你本人付出的努力。

2.指引方向,鼓舞人心

领导者重要的第二个地方,是他能为所有人提供帮助,让每个人都可以成功。

在组织研究当中有一个研究结论非常好玩,一个人在工作当中能否取得绩效,72%取决于他的直接上司,他本人决定绩效的比例只占28%。也就是说看你的命好不好,如果你遇到一个好的上司,你已经拥有了72%的绩效的可能性;如果你的命不够好,你遇到一个不好的上司,那你再努力,再伟大都没有用,因为你只能决定绩效的28%。

这是哈佛商学院的一个研究结论,这也是我对所有领导者的要求。如果你觉得你的下属很笨,只能证明你很笨,跟这个下属没有关系。

领导者非常重要,是因为他可以指引方向,可以鼓舞人心,可以重振希望,可以让一个普通的人变得不普通,让一个平凡的人变得不平凡。但是这件事情不是这个人能做得到的,而是你这个领导者能做得到的,尤其是直接上司,所以我们才会认为你非常重要。

3.摆脱危机

领导者重要的第三个地方,是在我们遇到危机的情况下,一个优秀的领导者可以帮助我们摆脱危机。

就像今天的华为,我想世界上没有哪一个企业会遇到像美国一个国家这么强大的力量来禁止它的发展。但是华为遇到了这样的危机,在2019年上半年的经营增长比预期的还要好。

任正非讲了一段非常有意思的话:

我认为现在是华为历史上最好的时期。华为的18万员工,因为在世界上已经排到第一,所以他们已经开始懈怠。我正找不出什么办法让他们能够积极起来,好了,美国来了。美国带来这么大的冲击,反而激起了华为18万员工的斗志,同仇敌慨,一致努力,一定要把这个关闯过去。

这就是一个领导者,用他的能力和他的影响力,带领大家共同摆脱危机。

领导者自己怎么才可以担当这个责任?我观察过非常多领导者,无论大企业还是小企业,我最深的感受就是,很多领导者对自己本身的训练和教育不够,主要是在认知和能力两个维度。

02

领导者需要认知维度的训练

为什么说我们在自我认知上的训练不够?因为我们在认知习惯上有三个偏差。

1.无法摆好对别人和对外界的关系

第一个偏差就是太过自我,也就是说我们实际上无法摆好对别人和对外界的关系。

比如,作为老师来讲,我们今天遇到最大的挑战是,今天的年轻人坐在下面听课的时候,你不知道他在想什么,他总是定定地看着你,表情很迷茫。为什么他看你的眼神是空洞的?因为他不认为你有能力跟他对话。今天老师和学生之间的知识差距确实是在变小。以前我讲课心里都是很定的,因为我在这个领域待了30年,我读的书一定比学生多。但是今天你会发现不一定。我就遇到过一次挑战。

这次挑战来自一个90后学生。我上课的时候采用了一个数据,然后这个学生就站出来,说:老师,你这个数据错了。我问,为什么错了?他说,这个数据昨天半夜三点钟换了。我说,那你不睡觉在干嘛?他说,他们都说你很厉害,我就决定今天要找到你的毛病,所以我昨天就想尽办法,我想你肯定要引一些数据,数据现在是动态的。然后我说,那这个数据条对应的道理你听了没有?他说,既然数据都不对了道理就算了。

下边学生就开始鼓掌,这个课就很难上了。

作为老师得进步,得摆好和学生的关系。我第二天上课就聪明了。我说,我今天上课要用一个数据,我请大家先给最新数据。然后我再开始讲道理。

所以,今天即使作为一个老师,在某个领域比学生沉淀得久,很多东西可能知道得比学生多,但是他可以借助于技术来挑战你。

摆好和别人、和外界的关系,是自我很重要的一个要求。事实上,这个关系是动态的,你不能说我今天摆好了以后就一直好,不是的,因为别人和外界在变,而且变的速度比我们还要快。

2.依照自己信仰的真理,但信仰真理和真理永远有差距

在自我认知中,事实很重要。大多数人做事依照自己信仰的真理,但是信仰的真理与真理永远有差距。一个人和另一个人在研究、管理或者实践中真正的差距,是能不能离事实更近一点。

近期,有一个人又想在香港折腾一次,这个人叫索罗斯,在1997年的时候,他就是用他的对冲基金引爆亚洲金融危机。所幸这次危机走到香港时,被我们用「狙击战」打住。但是新加坡、日本、泰国受到巨大冲击,亚洲金融危机对整个亚洲经济的影响长达十年。有人问索罗斯,为什么你可以凭一个人、一支基金就可以引发整个亚洲的金融危机?他讲了一句话,这句话给我留下深刻的印象。他说,「认识机会和机会本身有个时间差,这个时间差就是我的机会。」

当我们去了解自己认识的东西,我们一定要不断地告诫自己,它跟真实之间会有一个差距。你要立足于自己离真实之间的差距要少一点,这个时候你才能够真正理解什么叫做事实。我们很多时候其实就受限于我们对自己信仰东西的坚持或者叫执着。

我其实也是在过去不断地吸取教训来要求自己做调整,这样我才可以回企业中不断地接近市场的真实,才可以回到研究中不断地接近组织管理的真实,才可以回答我们看到的一些问题,否则我们可能就会固守自己的东西。

3.当经验不变而事物改变时,经验就成为绊脚石

固守经验就是第三个偏差。你固守的东西一定会形成经验,但事物是变的,所以经验可能就会成为绊脚石。

北大有一句话叫「守正创新」,「守正」很重要,「创新」同样重要,其中很重要的就是不能让你的经验成为绊脚石,因为外边一定是变的。

所以,你能否成为一个好的领导者,其实在自我认知上就三样东西:自我、事实、经验。

03

领导者需要能力维度的训练

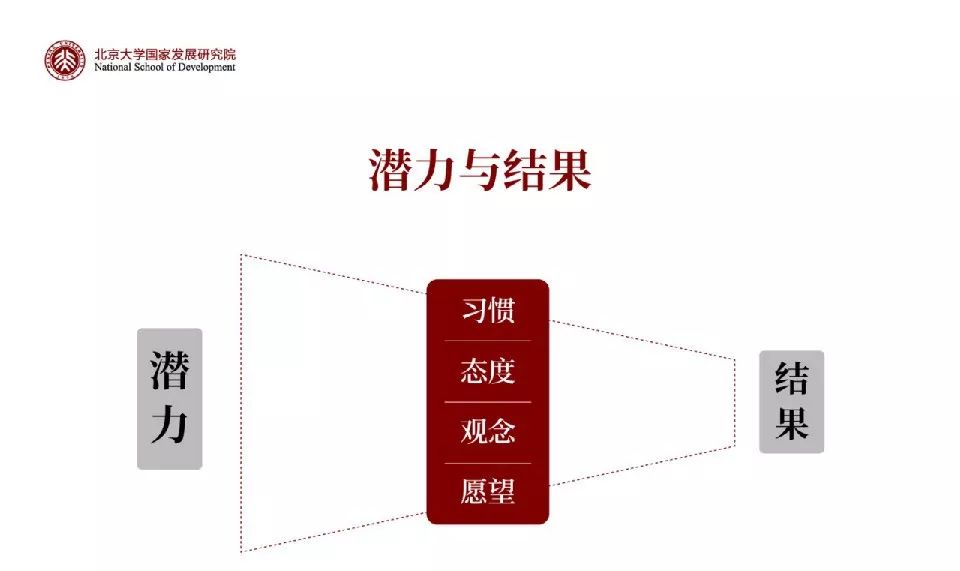

我们有非常大的潜力,但是经过中间这一堵墙,或者这个棱镜,我们最后得到的结果比潜力小。人都希望自己的潜力被激发,希望得到的结果比潜力大,可是为什么结果比潜力小?

1.习惯

你的学习习惯、认知习惯、工作习惯、生活习惯,就决定了你的潜力和结果的关系。

我们蛮多的习惯其实不够好。比如说,我们只相信自己看到的东西。但是你一定要知道,有很多东西实际上没有被看到,但它确实存在。又比如说,我们很多时候只相信我们自己的经验,但是事实上,今天的很多问题跟经验没有关系。如果你不调整你的习惯,你的潜力就会被压制,你不会得到一个大的结果。

2.态度

大家都知道负向的态度不好,所以我们尽可能调整自己,避免有负向的情绪。我们更多人是中性态度,即无所谓的态度。但是大家记住,中性态度会让你没有任何作为。因为你无所谓,因为你不在乎,因为你遇到障碍的时候既不负向也不积极,你的潜力就被抑制了。

3.观念

你相不相信创造是可以带来价值的,你相不相信团队是可以帮助你成就价值的,你相不相信努力付出就会得到结果,这就是观念。我们在观念当中,在无意识当中,其实已经不相信很多东西,所以我们一定要致力于做教育,因为教育有两个最本质的基础功能,一个叫做信仰的养成,一个叫习惯的培育。

我是一个一直从事教育的人。我去企业当总裁,我给对方提出的要求只有一条,就是我必须兼职做CEO,不能全职,因为我另外一个身份一定是大学老师。我为什么如此热爱教育?因为我认为教育这两个基础的功能对所有受教育者都是巨大的帮助。如果你具有信仰的能力,你就不会这么焦虑,不会这么不笃定,不会这么人云亦云。如果你养成一个好的习惯,你懂得自我学习,懂得开放,懂得约束,那你一定会让你的人生和生活都变得非常健康,这是教育完成的功能。

所以我们在观念当中相信教育有这个力量,那么教育就有这个力量。如果你不认为教育可以承担这个责任,完成这个使命,拥有这个功能,你就得不到教育的结果。

4.愿望

最后一个就是愿望,你对自己的愿望,对学生的愿望,对这个社会的愿望,是朝着美好想,还是朝着压力太大、障碍去想?如果你的愿望不是美好而是障碍的话,结果也是很小。

我们每个人心中的这个部分由自己决定。很多人来问我,特别是年轻的学生,他说陈老师,是不是要靠命,我才可以在这个社会中找到最佳的机会?我说跟命没有关系,跟你自己对这四件事情怎么安排有关系。

有句话我觉得特别好:我们最大的悲剧不是任何毁灭性的灾难,而是从未意识到自身巨大的潜力和信仰。这句话不是我说的,但是我完全认同。我们一定要相信自己有巨大的潜力,我们有对教育绝对的信仰,对知识绝对的信仰,我们就可以创造非常高的价值。我们在自我认知本身如果能够做到这一点,我们其实就会有很大的机会。

04

领先企业的领导者特质

我在1992年的时候给自己设了一个长达30年的研究,研究五家中国企业的变化,每10年去分析这五家企业发展变化的规律。到2022年,第三个10年的结果就会出来。

我当时做这个研究的时候,很多人跟我说,陈老师你这个研究赌得太大了,30年很可能会淘汰掉一些企业,那你不就白白研究了。但是我自己有一个很坚定的东西,我认为中国一定有企业能够持续活下来,而这个活下来的理论就会让我们有机会为世界贡献新的中国理论。还好我比较幸运,这五家企业现在都活着。这件事情真的不容易。

这五家企业分别是海尔、华为、TCL、联想和宝钢。我当时是用上市公司、非上市公司、市场化企业、非市场化企业、民营和国有多个维度来选。

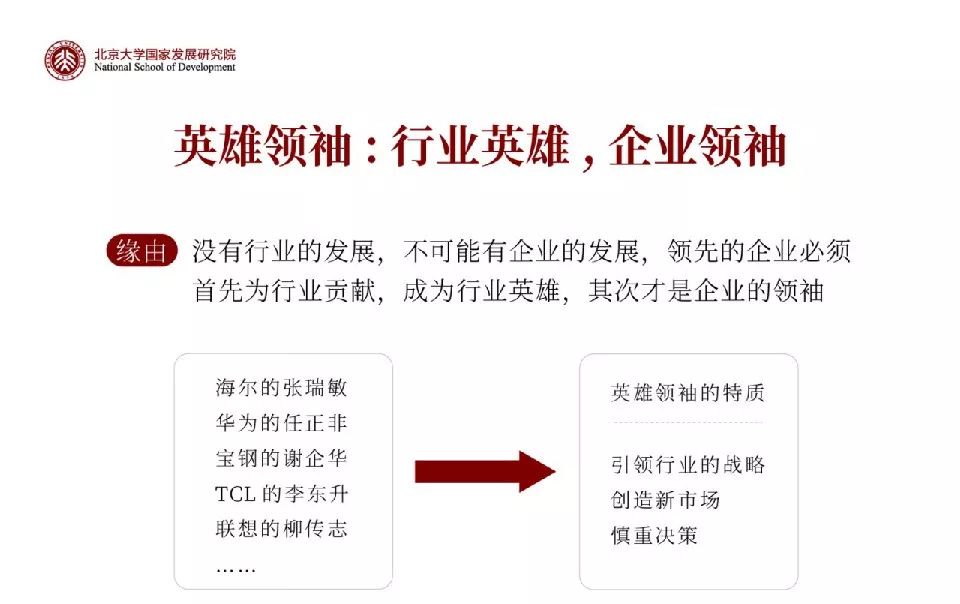

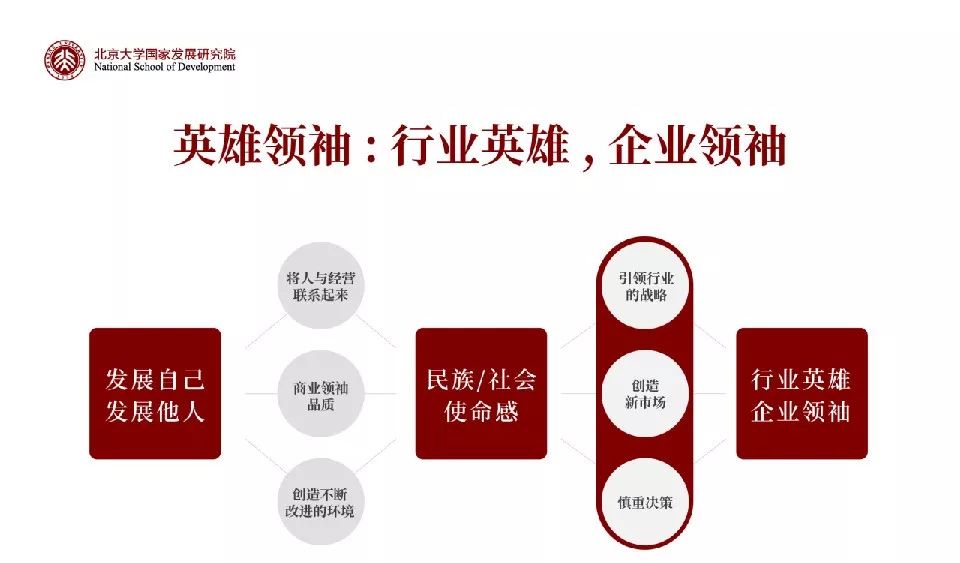

1992年到2002年的第一个十年,我发现它们能够成为领先企业的第一个原因,就是他们的领导人具有行业英雄、企业领袖的特征。我用了一个词,叫英雄领袖。也就是说它们的领导人是个英雄领袖,他们引领了这个企业成为第一个十年中国领先的企业。

第二个十年它们都在做国际化。第三个十年还没结束,海尔已经是白电全球第一,华为已经是通信领域全球第一,联想是PC电脑全球第一,TCL在黑电这个领域、在液晶面板中并行全球领先的位置,宝钢现在在钢铁材料这个部分也是在全球领先的位置。不到30年它们全部走到全球领先的位置上。为什么?其实最重要的是领导人,它们的领导人都有一个最大的特点,我称之为英雄领袖。

英雄领袖最大的三个特征,就是对行业要做贡献,对国家、民族要有担当,对员工要有培养发展的意愿。当他们做这三件事情的时候,他们就不断地推动整个行业的进步。

这五家企业的领袖给我最大的帮助,就是他们不断地引领行业的战略,而不是只想着自己的企业。我在1992年从3000家中国本土企业中选择它们的时候,它们的规模都还很小。我选择这五家企业,是看它是只考虑自己的企业,还是考虑整个行业。因为只有行业进步,个体的企业才会进步,这是一个根本性的逻辑。

他们给我的第二个帮助,是他们从不满足于原有的市场,而是不断地创造新市场。因为只有你能不断地服务这个市场,不断地服务这个顾客,不断地扩大这个市场的时候,你才可以做得到。

第三个帮助是他们很慎重地决策,不是随意地冒险。他们很清楚自己是一个领先的企业,他们的决策会影响到整个市场。

最后一个给我的帮助,他们真的在培养人,不断地创造学习机会,为培养技能和人才去做努力。

05

领导者需要拥有认知世界与未来的能力

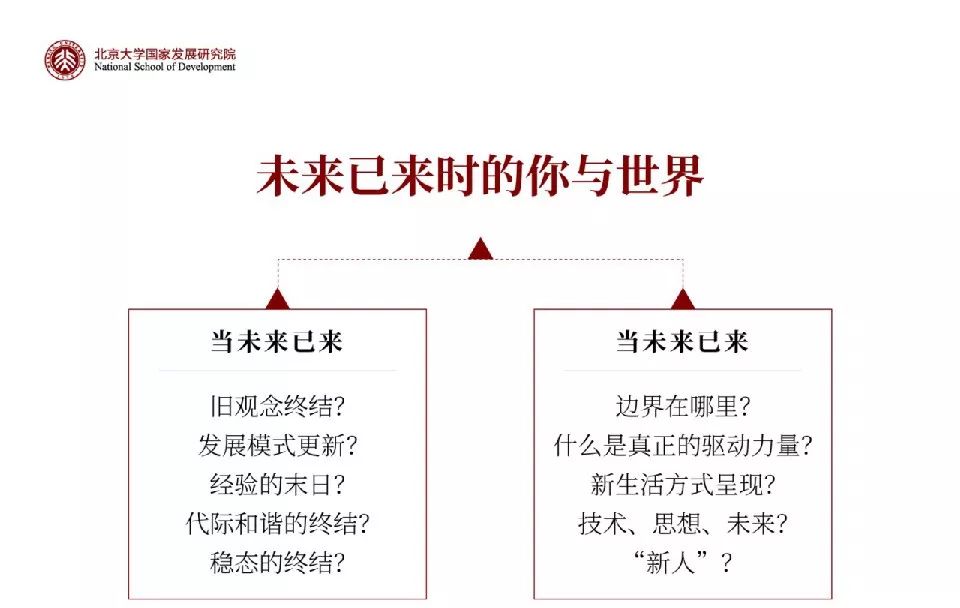

作为一个领导者,你不能只是满足于会做自己的事情,你要对这个世界和未来有认知的能力。这是一个非常的重要能力。

西点军校对于领导力发展的诠释是:最重要的是认识自己的能力,以及多视角看待世界的能力。它要求你得多视角去看,如果单向视角看,你就不会成为一个领导者。

我有些时候比较担心,我们有些专业背景很强的人会有一个缺点,就是多视角不够,或者跨界的包容度不够,能力就会受到局限。这是一个我们都需要关注的部分。因此,我们在今天最大的挑战是,我们熟悉的世界不在了,要学习掌握未来。

中国建成社会主义现代化强国最大的目标当中,其中一个就是人民健康。在人民健康这件事情上,一定是从治疗转向保健,这会是一个巨大的整个领域的调整。对医学院的老师来说,可能你熟悉的世界真的在变。你可能熟悉治疗,但是你有可能不熟悉预防,不熟悉健康。如果你不熟悉,那你对于未来有可能就是有局限的。

我们一定要告诉自己,我们熟悉的世界真的不在了。当它不在了的时候,就需要你要有多视角看待、了解世界的能力。

所以,我在组织管理当中用了一个词,叫未来已来时你与世界的关系。2016年时,我给自己提了组织管理领域里的10个问题,这些问题给大家参考。

比如,未来世界有20个领域被人工智能完全覆盖,其中医疗占的比重非常高。如果按照麦肯锡的报告,2036年今天所有的行业都会被人工智能覆盖。那么2036年我们能做什么?这就是未来已来。未来,你会遇到一个「新人」,这个「新人」叫机器人,你要和它一起工作。你怎么办?还是你就被机器替代掉?

我曾经写过一篇文章《这次知识革命,淘汰的不是工具,是人!》。我并不担心机器像人一样思考,我比较担心人像机器一样思考。医疗医学有可能是最快速被技术渗透更深的地方,在医学教育中,我们必须布局如何面向未来,让所有人引领这个世界,而不是被淘汰掉。

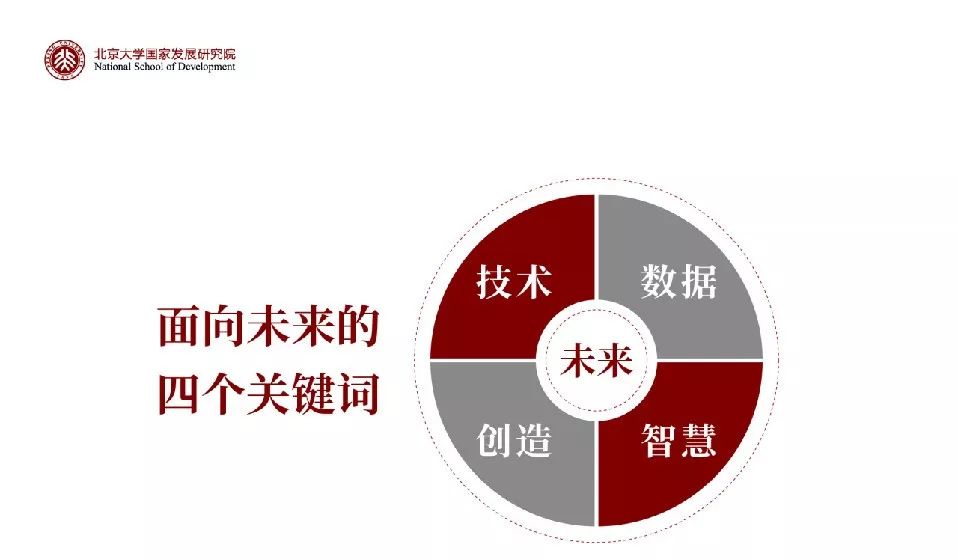

面向未来要知道四个最重要的词:技术、数据、创造、智慧。要真正理解这四个关键词所产生的影响和价值。

拥抱未来,我们需要全新的认知、创造与智慧。这些并不是口号,是对各位实在提出的要求。我们如果不能把我们的经验,把我们对事实的固执,在自我的认知中做调整,我们实际上没有办法真正多维度地去接受外部的变化。如果我们不能创造属于人的价值,属于我们自身的价值,那我们的的确确就会被很多东西替代掉。

我曾经在顺德服务过两家传统制造业公司,一家是房地产公司碧桂园,一家是家电公司美的。这两家公司都是唯一县域领域当中进入世界五百强的两家中国公司。我陪伴它们的时间非常长,我最深的感受是,这两家公司现在都在做同一件事情。

碧桂园已经把自己变成机器人公司,生产所有盖房子的建筑机器人,今年开始六万个建筑机器人就会上岗了。而美的认为大型制造业产线上的所有人必须改成机器人,所以收购了全球机器人巨头库卡。

为什么这两家世界五百强公司最后都把自己都变成机器人公司?我想这就需要我们讨论什么在创造价值。

我认为,这两家公司把自己调整成机器人公司有两个原因。第一个原因,因为人有情绪,情绪会影响效率,影响质量,而机器没有情绪。第二个原因,人需要创造力,不能固化在一个岗位上,但是很多岗位是要固化的,要遵循基准。

创造的概念就在这,智慧就是你要处理冲突和矛盾。

06

领导者要致力于生长

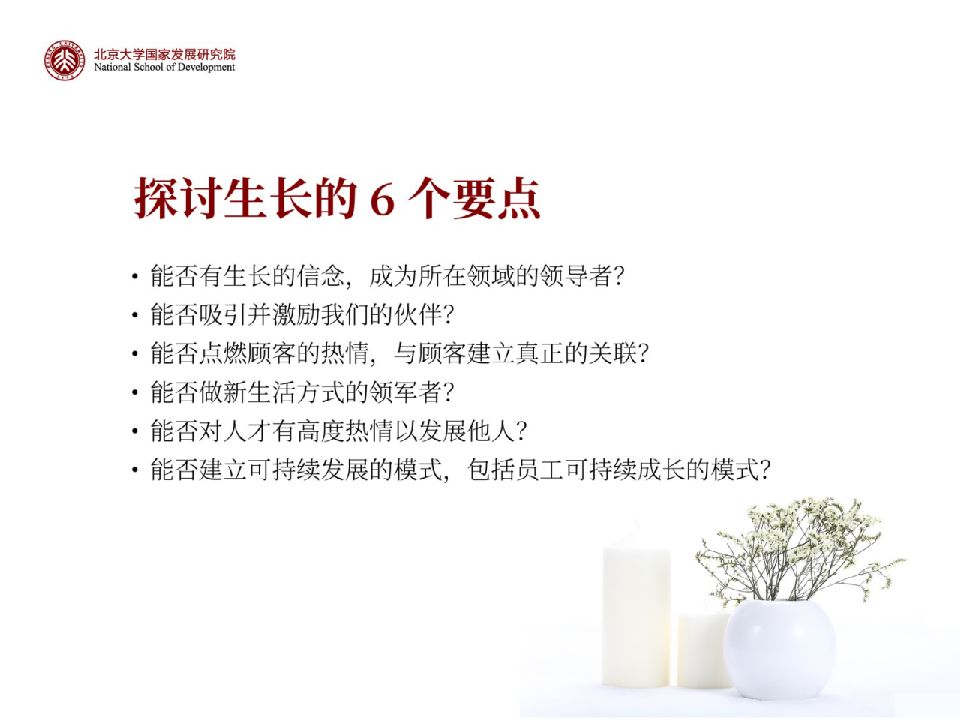

我们最重要的是致力于生长,不是我们今天多强大,不是我们今天多优秀,是未来我们能不能长起来。如果我们要致力于生长,我希望大家理解生长的6点要求。

你有没有生长的信念,你愿不愿意成为领域的领导者?你能不能吸引你的伙伴?你可不可以建立真正的顾客热情?你能不能真正地作为新生活方式的领军者?你愿不愿意以高度的热情去发展别人?同时最重要的是让自己可持续。这是我们致力于生长最重要的部分。

教育是唤醒自我觉知的过程,预祝所有教育工作者走在自我觉知的路上。

CNBC专访任正非(最新视频24分钟):真正诠释了伟大领导力的远见卓识缺乏逻辑的人为什么看不到真相?

作者:白格尔

1

低维囚徒

柏拉图《理想国》中有一个洞穴比喻,一群囚徒被关在黑暗的洞里,面对一堵石壁,在他们身后有一个火把,火光照过来,他们面前的石壁出现影子,囚徒们以为这就是光的真相。

直到有一个囚徒转身,看见火把,他顺着火光走出洞穴,看到了太阳,才明白影子是火光照射出来的,而火光的范围远远不如阳光,他终于知道了真正的光是阳光。

这个囚徒再回洞穴,告诉同伴们影子不是光,真正的光在外面,广大无边。囚徒们却嘲笑他,觉得他疯了。

夏虫不可语冰,说的也是这个道理。人们受限于五官感受、迁徙范围、生活方式、文化习俗,掌握的知识总是远远少于已存的事物,就是那些少得可怜的知识,也很难说得上是真相。

大部分人都是困在这个世界之内的囚徒,无法看清世界的真相,少部分人窥见真正的光明,也会被别的囚徒耻笑。

无知是低维人的永恒困境,无法消除。囚徒最终能不能得到可靠的真相?为什么很多人会是假相的囚徒?

因为他们被困在一个很低的维度,而且从不怀疑,缺乏逻辑,总以为自己看到的是真相。

2

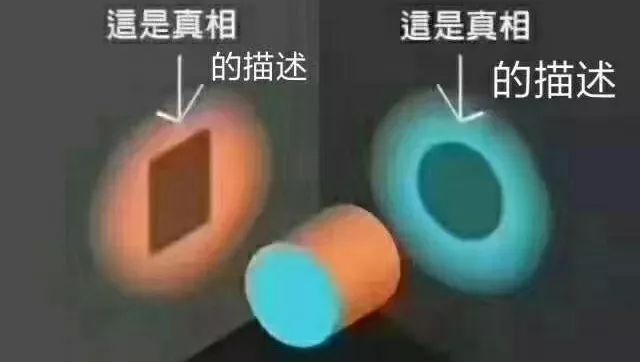

低维真相

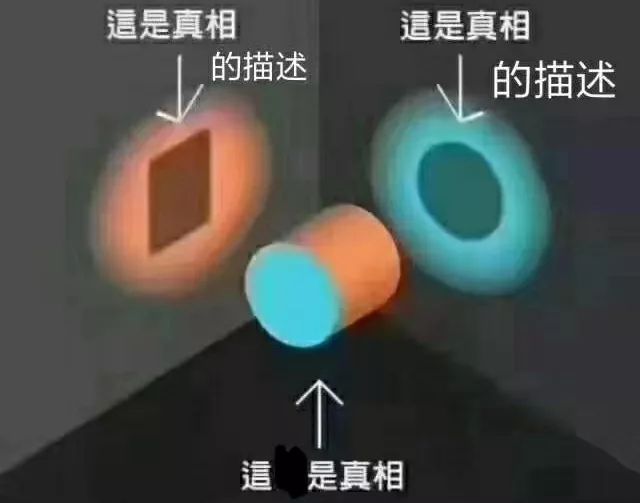

我们看到的真相,只是高维真相在低维的投影,是真正的形体的影子而已。

何为低维真相?

?一只蜗牛在碗口边缘上不断地循环爬行,它以为只要继续爬,线路总会有终点。蜗牛的知识是一维知识,它不知道直线可以弯曲成圆圈。一维圆圈必须在二维平面上才能看见。

?一只七星瓢虫在球面上爬行,它爬得很快,但是它永远也爬不出这个球面。它的知识是二维知识,它不知道平面可以弯曲成球面。二维球面必须在三维空间里才能看见。

它要靠“飞”进三维空间才能“爬”出二维球面

?人类超越蜗牛和爬虫,知道世界上有球面和立体,但其实人也无法一次性看见一个完整的二维球面,而是通过不断地旋转立体球,通过侧面的视觉片段叠加、拼接成一个二维球面。实际上我们根本看不见一个完整的球面。同样的,人无法一次性看见任何三维立体。

作为低维生物,只能看见低维的真相。人类特殊之处,在于他不只是看见二维曲面,还能叠加和拼接二维曲面,组成一个立体。

那么,我们生活的这个三维立体世界,会不会也只是一片投影呢?

3

有限无边的三维宇宙

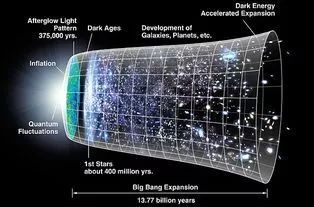

在广义相对论的宇宙模型中,我们的这个三维宇宙确实是一个四维球的一小块投影,有限而无边。

从古代开始,哲学家就争论宇宙在空间上是否有限,形成了著名的二律背反:

?正题:宇宙在空间上无限。

?反题:宇宙在空间上有限。

这个问题的解决,依赖于数学家和几何学家的艰难探索。从欧式平直几何到黎曼弯曲几何,几何学家终于通过“弯曲”、“圆形”,再利用曲率、度规定量化描述弯曲程度,缔造了一个n维的非欧几何,将大小和边界两个概念分离开来。

体积有限的几何形状可能没有边界,例如一维圆圈长度有限,但没有起点和终点;二维球面面积有限,但没有边界。

爱因斯坦创造性地将n维非欧几何应用于宇宙,解释了三维宇宙的有限无边。

我们生活的宇宙是一个四维球。在这个球内,任何三维生物包括人,无法感知到宇宙整体的弯曲,而是把宇宙当成大致上平直的三维空间。宇宙中的大型天体会局部地扭曲一下三维空间,就像一个球面上有凸凹,但是不影响球面整体的弯曲。

宇宙的体积是有限的,它在膨胀着,将来也许会收缩,但我们永远飞不出这个四维球。人类在宇宙中飞行,与蜗牛在圆圈上爬行、七星瓢虫在二维球面上行走,并没有本质区别,都只是在一个有限无边的弯曲的循环空间内运动。除非上帝造出了多重宇宙,否则我们是无法探索到宇宙之边的。

这意味着什么呢?如果某个人活得足够久,那么他的背部发出的光在经过几百亿年后,会从前面射入他的眼睛,也就是说,他能看见自己的背部。

四维球的性质,绝对不可能想象出来,因为它是一种高维真相,超越了人类的眼睛和想象力,它是人类通过肉眼可见的低维投影,拼接组装出来的真相。

其实,人类的一切文化行为,都是在进行组装拼接,从低维进化到高维。

4

向高维进化

谁拥有更高维的真相,谁就更有力量,进化就是升维。

每进化出一个维度,物种与物种、文明与文明、人与人之间的竞争,就会变成低维和高维之争,根本不在一个量级上。

例如,1840年鸦片战争,号称大英帝国、实则小小岛国的英国海军穿过半个地球球面,精准地开到人口4亿的清帝国的门口,而道光皇帝连英国在哪都不清楚。战争开打之后,蒸汽机驱动的英军铁甲舰根本无惧风帆驱动的木船,英军的滑膛炮射程又远高于清军大炮,结果英军在清军射程之外自由射击,打得清军毫无还手之力。

英国凭什么打败庞然大物清帝国?因为它掌握了天体力学,对地球的运动了如指掌;而当时大清的4万万人口,还以为自己生活在一个平面上。

只有自己主动升维,才能看见高维真相。而在所有力量之中,有一种力量最为根本。

是这种力量,使我们把低维知识拓展成高维知识。

是这种力量,使我们把片段知识连接成闭环知识。

是这种力量,使我们把直接知识延长成间接知识。

是这种力量,使我们把局部知识组合成整体知识。

是这种力量,使我们不再依赖想象而理解事情真相。

它是理性和逻辑。

5

如何升维?

想要获得高维真相只能依靠理性和逻辑,只有数理逻辑能够把片段的低维知识组装拼接成更高维的判断和推理。我们不能依靠感觉,因为感觉本身可以还原成物理化学,正如望远镜和雷达的基础不是眼睛,而是光学和电磁学。数理逻辑可以无限延长我们的眼睛、耳朵。

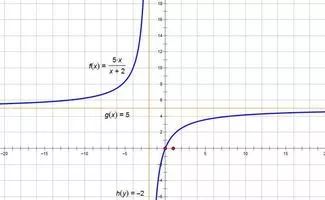

上图两个方向的低维知识都是正确的,但是都没有达到可靠性。而当把两者通过几何逻辑组装起来时,就得到了可靠的高维知识。

从低维到高维的逻辑组装有三大法则(数学、几何也要服从):

?同一律:同一个概念在逻辑推理中内涵和外延不能发生变化。简言之,不要偷换概念和转移话题。

什么意思?你和他讲道理,他和你耍流氓;你和他耍流氓,他和你讲法制;你和他讲法制,他和你讲量子,这就很麻烦。

?不矛盾律:在同一思维过程中,两个互相矛盾的思想不能同真,必有一假。简言之,不要自相矛盾。

蚂蚁永远走不出只有一个面的莫比乌斯带,因为它天真地以为凡事都有两面

?排中律:在同一思维过程中,相互矛盾的思想不能同假,必有一真。简言之,总有一个正确结论。

培根:“只有亲眼见过,才能做判断。”

笛卡尔:“只有逻辑分析过,才能做判断。”

康德:“只有亲眼见过和逻辑分析过,才能做判断。”

休谟:“即使亲眼见过和逻辑分析过,也不能做判断。”

上帝:“gentlemen,你们之中有且只有一个说对了。”

为了清楚理解不矛盾律和排中律,还要加上:

?对立不是矛盾:人们往往混淆对立和矛盾,但是两者绝对不一样。对立的事物可以共存,甚至互相依赖。而矛盾则不行,任何情况下都不能共存。对立的两个命题可以同时为真,也可以同时为假。矛盾命题必有一真,必有一假。

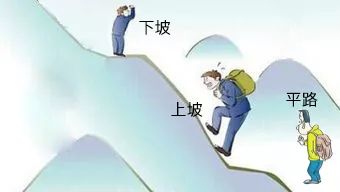

“这是一条下坡路”与“这是一条上坡路”是对立命题,同时为真。它们可以总结成“这是一条斜坡路”。

“这是一条斜坡路”与“这是一条平路”是矛盾命题,必有一真一假。

逻辑组装与巫术思维是死敌,而巫术也有自己的“逻辑”规律:

?互渗律:在没有客观联系的人和物之间建立虚假的联系,万物属性随意“互渗”在一起。

?夸张律:通过互渗律建立联系之后,巫术会将弱联系夸张成强联系,将弱势力量夸张成强势力量,将小概率事件夸张成大概率事件,将次要的原因夸张成第一原因,将局部现象夸张成全体现象。

?拟人律:夸张律的深化,拟人律认为某一群因果联系的背后,一定有人或神在谋划;或者认为,有意识谋划的行动比没有人谋划的行动要优越。拟人律最常见的表现,就是崇拜伟大人物和伟大工程,或者反过来,怀疑世界到处都是坏蛋的阴谋。

巫术思维往往沉迷于“万事万物都是相互联系的”,把不同种类、强度、持续度的联系混淆,因而陷入各种偷换概念和诡辩之中。

巫术是先整体后部分,逻辑是先部分后整体。巫术是360度照射的灯泡,而逻辑则是激光手电,但是最后逻辑能够拼出完整的清晰图像,而巫术只能在昏暗中造出各种怪影。

逻辑是思维的定向爆破技术,是将单个问题从混沌整体中精准切割出来的手术刀。想要得到高维真相,就必须掌握这门基础定向爆破技术。

6

升维创造历史

我们举两个例子,说明逻辑是得到真相的一种手段。逻辑很强的人,有时候通过思想实验就可以推导出真相。

伽利略的自由落体

众所周知,伽利略通过两个重量不同的铁球同时下落、同时落地证明了自由落体的(加)速度与质量大小无关。但这是伽利略说服别人的实验方法,伽利略自己是如何发现“越重的物体落得越快”的漏洞的?

他是通过逻辑分析。

假设有两个球a、b,重量依次递减,Ma>Mb。按照“越重的物体落得越快”,下落速度Va>Vb。伽利略设想,把a和b绑在一起下落会出现什么结果?

?由于ab绑在一起,ab的质量增大,因此下落速度Vab>Va>Vb。

?由于b下落时速度更慢,会拖累a的下落速度,因此Va>Vab>Vb。

同一个前提推出两个不同的答案,这证明,不仅两个答案错了,而且前提也错了。

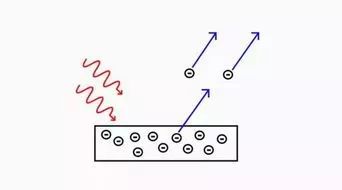

爱因斯坦的光电效应方程

19世纪末,普朗克不理解为什么原子吸收光能的过程是离散的,他这样解释原子吸收光能:

原子就像一个勺子,光能就是一桶水,勺子装水当然只能是一份一份的。

普朗克认为,离散性的根源在于原子是一个一个的,而光仍然是连续的。

26岁的爱因斯坦另有不同看法。实验显示不同的原子吸收的光能份量是相同的,如果光能份量取决于原子,那么不同的原子吸收的能量肯定会不一样。就像不同的勺子装的水份量是不一样的,尽管是一份一份的。

这说明,决定光能份量的原因,不是原子,而是光本身,光本身就是一份一份的。所以不同原子吸收光,其实是不同的勺子装相同的葡萄,一次只能装一个,而且大小相同。

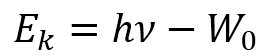

爱因斯坦推出了光电效应方程,轻松地拿到了诺贝尔物理学奖。其实这个方程并不难写,甚至很简单,它本该属于普朗克。

h为普朗克常量,ν为入射光频率,W为逸出功

7

没有真相是完美的

这个世界没有绝对真相,就像没有绝对零度一样。依靠逻辑和理性,也不能保证升维后的真相是绝对完美无缺的。

人的知识不可能做到完美,而是像一条渐近线一样逼近它的虚极值,或者就像物体的速度可以永远逼近光速却永远达不到。

但这是否就说明,不完美的真相就不是真相,不值得相信吗?

其实真相值不值得相信,与纯净水值不值得喝,是一样的道理。我们不需要100%纯净的水,也造不出完全纯净的水。我们需要的是足够纯净、充分纯净,其中杂质不明显损害身体即可。

再强大的数理逻辑也不能保证我们获得完全、彻底的真相。但是,最可怕的是有些人不知道自己获得的是假相,而且迷恋这种假相。

?盲目相信所带来的迷信和巫术。这是一种包含病菌的毒水,饮鸩止渴只会自取灭亡。

?当有人提醒他被巫术所迷时,由于思维的惯性不相信提醒者,永远沉迷于巫术之中。

知道自己永远也得不到完美真相,但依然寻求可靠真相。这本身就是一种高维逻辑。从自知无知开始,才能建立起对逻辑的信念。

理性和逻辑是我们在宇宙这个暗夜中行走时,唯一可以依靠的灯塔,但在一个娱乐至死饭圈当立的时代,大部分人已经放弃这个灯光,沉沦于自己的非理情绪和惯性囚笼。

正因为如此,才会出现一只跳出囚笼的青蛙,却还在演绎“坐井观天”到“背井离乡”的新故事。

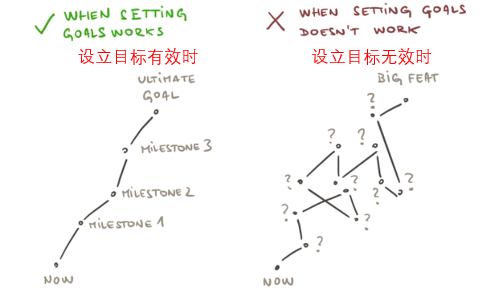

目标宏大=焦躁和空虚?你可以试试“脚踏石思维模型”为什么人们感到越来越累,就是因为对所做的事逐步失去好奇心,只能靠着目标感来硬撑。过于宏大的目标可能会让人产生焦躁情绪,部分人在实现目标后可能会产生空虚感。

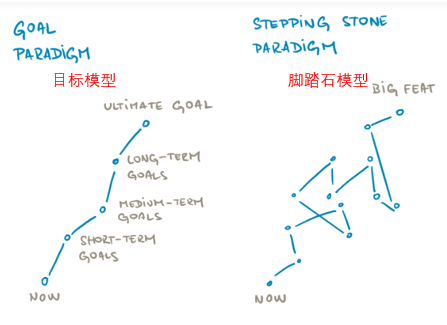

难道是设立目标这件事错了?传统观点“只有设置了目标,才能成功”的目标模型或许影响了我们的判断能力。

今天这篇文章为你提供另一种思路——与僵化的目标模型不同,“脚踏石(stepping stone)模型”的践行者总是保持着人类最原始的热情和好奇心,这样做事往往会感到轻松和幸福。

当然,人的精力是有限的,激发好奇心的同时也要合理控制它。好奇心过滤器就是个很好的办法——找出你真正想要的是什么。透过此文,希望你能放开自己“应该做什么”的思想束缚,留些空隙来追求自己真心感兴趣的事物:)

以前,我总认为没有雄心勃勃的清晰目标是一个人的缺点。现在,我清楚地知道,只考虑目标会导致很多问题。

就像乔布斯说的:“你在向前展望的时候不可能将这些片断串连起来;你只能在回顾的时候将点点滴滴串连起来。”

雄心勃勃的目标会带来哪些问题?

▍问题1:对目标的执着会导致思维的狭隘目标的悖论是,那些非常执着地追求目标的人,由于他们太专注于寻找想要的东西,因此不善于在追求目标的旅途中发现其他机会。▍问题2:追求和实现许多目标会让你感到空虚我们总以为目标会改变一切,但有时候你的目标可能是空洞的,来看看那些成功人士和他们所做的牺牲。

比如迈克尔·菲尔普斯和老虎·伍兹,他们俩都是历史上最优秀的运动员。他们完完全全遵循目标所设定的剧本,在很年轻的时候就开始了运动员生涯,为之进行了数万小时的刻意练习,在过程中全身心投入,最终实现了最雄心勃勃的目标。然而,他们最后却感到空虚。

菲尔普斯曾公开表示:“每届奥运会结束后,我都觉得自己陷入了严重的抑郁状态。我不想再从事这项运动了,我甚至不想再活下去了。”

老虎·伍兹一再无视身体某些部位给他发出的健康警惕信号。如今,他将不得不在痛苦中度过余生。他对妻子的欺骗毁了他的婚姻。在一本关于他的传记中,我们看到,如此专心致志地实现运动生涯的目标并没有给老虎伍兹留下空间,来让他对自己做更深入的研究,或者与最亲近的人建立更深厚的关系。

▍问题3:一旦你设定了目标,它就会变得陈旧

设定目标之后会发生两件事

你变了

这个世界变了当你设定一个目标时,你常常会默认自己不会有很大的改变,世界也不会有很大的改变。其实并非如此。

如果你设定一个10年的长期目标,并沿着这个目标一直走下去,5年后的你可能会觉得自己被困住了。时间、金钱和精力的沉没成本是如此之大。然而你已经对这个目标做了公开的承诺,你身边的许多人仍然珍视这个目标。因此,你很难放弃这个目标。

此外,你在通往未来的路途中会遇到现在不敢想象的新机会。

▍问题4:宏大目标会让你感到不安全

首先,大多数人倾向于设定宏大的目标和具有挑战性的deadline,从而挑战自我。问题是人们会自然而然地低估实现目标所需要的时间,但这是一个大目标,而且很可能是你以前从未做过的事情。这就是所谓的“计划谬误”。

但就算你意识到计划谬误,它所花的时间仍然比预期的要长。这就是著名的“霍夫施塔特定律”。由于计划谬误和霍夫施塔特定律,你越达不到这个目标,你就越觉得不安全,就好像做错了什么似的。▍问题5:追逐目标会减少学习的收获当涉及到学习时,一些研究表明,设定绩效目标可能适得其反。例如,当你把你的目标设定成在考试中得A时,你最终可能会为了考试而学习,而不是为了学习东西而学习。▍问题6:宏大目标实际上会让你觉得缺乏动力

追逐目标甚至会导致拖延症。当你设定一个宏大的目标时,你不可避免地会在脑海中勾勒出前方的道路,而科学表明,这段通往宏大目标的旅程会让你的动力日渐匮乏。

从0到1的阶段:你要走出你的舒适区,迈出第一步可能会让你感到胆怯。还不错的稳定阶段:当你在任何学科上取得的成绩还不错时,就很容易随波逐流。例如,你最近一次试图有意识地提高驾驶或打字水平是什么时候?下坡阶段:当最初的兴奋感逐渐消失时,你看不到隧道尽头的光明,这时很容易放弃。

这些问题可以通过更好的目标设定,比如短期目标来解决。但是随着时间的推移,我开始相信,很多这些问题是目标设定模型本身所固有的。

在《伟大为何不可计划》( Why Greatness Cannot Be Planned)一书中,Uber人工智能实验室的创始成员Kenneth Stanley和Joel Lehman以好奇心为起点,提出了一种成功和创新的全新模型。

脚踏石模型和好奇心Kenneth Stanley和Joel Lehman等研究人员发现,最有效地解决我们在现实世界中遇到的棘手又复杂的问题的途径,并不是那些基于设定目标、衡量进展、然后在完成时检查每个里程碑的途径。

目标虽然功能强大,但却适合于短期任务,即当你现在的位置,和你想要达到的位置之间的路径是清晰的的时候,可以采用设定目标的方式。

所以,如果目标模型不是实现雄心勃勃的创造性壮举的最佳模型,那么什么才是最佳模型呢?

Stanley和Lehman将这种新模式描述为“脚踏石模型”。

脚踏石模型有助于探索你不了解的内容

▍脚踏石模型的三个关键与目标导向不同,脚踏石模型的践行者总是保持着人类最原始的热情和好奇心。他们总是聚焦在眼前的脚踏石上,这些脚踏石为他们提供着最新奇的前进方向,即使不确定未来这些脚踏石会带来怎样的回报。人们对新奇的追求促使他们进行跨领域的学习。然后,站在新的脚踏石上,他们再次跟随自己的发现去寻找最新奇的道路。按照这个模式,从一个脚踏石跳到另一个脚踏石。

对于在目标模型中长大的人来说,这种思维模型是违反直觉的,他们会想:如果不断走那条最新奇的路,不就是漫无目的地地从一件事跳到另一件事而无法取得任何真正的进步吗?

如果不断走那条最新奇的路,不就成了一个毫无目的的流浪者?新奇可能听起来过于简单,但它实际上却非常强大,主要体现在三个方面:

(1)新奇是发现伟大脚踏石的捷径当你刚开始做某件事的时候,你可以通过简单的尝试和试错轻松获得新奇感。举个例子,假设你以前从未读过一本关于改变习惯的书。因此,当你读第一本关于习惯的书时,即使书的内容很平庸,这本书也很可能会让你大吃一惊。

然而,当你逐渐变得更专业时,新奇的东西就更难找到了。例如,当你读了10本关于改变习惯的书之后,你要做的不是读第11本关于习惯的书,你可能需要在另一个你一无所知的学科中寻找,然后看看它是否有能够应用于改变习惯这件事本身的创造性想法。

这也许可以解释为什么世界上最大的五家公司的创始人都是通才。埃隆·马斯克对此进行了详述:“很多人花了很长时间试图解决一个行业的难题,他们不会问:有没有什么方法可以把别的解决方案应用到这个行业?这种思维方式是非常强大的。”或者这样说:当你追求新奇的事物时,新奇事物就会变得越来越难找到。这种困难迫使你采用新的、更复杂的思维方式来寻找新奇事物。这种更复杂的思维方式能帮你实现突破。

Stanley和Lehman这样解释道:“非常重要的一点是,新奇感和趣味性不断地使新事物成为可能,它会随着时间的推移呈复合效应。因此,通过寻找新奇性而不是寻求最终目标,你获得的奖励是——一条通向未来的无止境的脚踏石链,因为新奇性会带来更多的新奇性。它不是把未来当作一个目的地,而是把未来变成一条路,一条充满未知潜能的路。”(2)人类非常善于感知新奇事物

在任何意外发现的背后,几乎总有一个思维开放的思想家,他通常对什么计划会产生最有趣的结果有着强烈的直觉。人类对于发现趣味性和新奇性确实有一种近乎神奇的能力,我们不需要逻辑和分析就能发现我们感兴趣的东西。此外, Stanley和Lehman发现,目前人工智能不可能复制这种人类识别有趣路径的自然能力。他们说:“我们常常感到一种冲动——想要探索某条特定的道路,尽管我们不确定它会将我们带向哪里。我们的直觉和预感常常会给我们指一些方向,这些方向可能在客观上是不合理的,但仍然会带来一些不同或有趣的东西。”(3)人类天生就被爱和好奇心所驱动想让自己获得动力,我们不需要宏大的目标。好奇心是一种与生俱来的、难以置信的强大驱动力。而且,好奇心是可以培养的。

关于我们与生俱来的好奇心,我最喜欢的一个例子是关于一个婴儿玩玩具长达4小时的视频。想想这个视频有多神奇,4个小时的专注对任何人来说都是很难做到的,但是这个婴儿却可以自然地做到。

仅仅通过跟随他们的好奇心,婴儿就能够从对世界一无所知到获得大量的学习。然而,一个更重要的问题是,如何拥抱好奇心?

▍将好奇心融入生活的简单方法

我们如何有效地引导好奇心?换句话说,我们如何避免不断被最新的科技产品、最新的文章、最新的社交媒体帖子和最新的书籍所分心呢?对我来说,这些问题的答案可以归结为我所谓的“好奇心过滤器”。

我们中的很多人,尤其是那些最有抱负的人,都有一个目标过滤器。当我们遇到书籍、人和机会时,我们都会问自己它是否有助于我们实现目标。

实验一下,尝试添加一个“好奇心过滤器?。当你遇到书、人或机会时,问问自己这个问题:“我是否对它如此着迷,以至于愿意付出认真的努力去学习更多的东西?”如果答案不是“绝对是的”,那就可以忽略它了。如果答案是“绝对是的”,那就遵循5小时规则,每周至少花5个小时时间在这方面的学习上。用你的着迷程度作为一个指南针。▍好奇心过滤器非常强大,主要体现在两个方面:

(1)你愿意为一件事牺牲多少时间,能很好地说明你到底有多着迷。这个过滤器能帮助你避免肤浅的好奇心。当你被一些标题、通知和主题吸引时,你可能当时觉得它们很有趣,但实际上它们并不重要。(2)好奇心过滤器可以防止信息被淹没。你与你天生的好奇心接触得越多,你就会拥有越多越深的好奇心。好奇心过滤器可以防止你同时进入太多的方向。最终,对于“我是否对这如此着迷,以至于愿意付出认真的努力去学习更多的东西?”这个问题,你回答“绝对是的”越多,就越有可能发生下面四件事情:(1)你将点燃内心的火焰,进入一个超越意志力的全新的动力系统。著名好莱坞制片人布莱恩·格拉泽在他的《好奇心:更大生活的秘密》(A Curious Mind: The Secret to A Bigger Life)一书中总结了这种动力的来源:“好奇心比勇气更能战胜恐惧。”(2)这种火焰将变成熊熊烈火。正如爱因斯坦所说的那样:“好奇心就像一株嫩苗,除了需要鼓励外,主要需要自由。事实证明,就像许多娇嫩的植物一样,好奇心需要培养才能茁壮成长。”

(3)你会把好奇心转化为知识的宝库。你学到的每一项不同的技能和想法,最终都是未来创造性突破的素材。(4)你会更享受你的生活

我以前都是通过遵循传统的目标设定模型来追求我的事业,它让我筋疲力尽。后来我通过好奇心和短期目标建立了现在的公司,我发现我从来没有像现在这样成功或快乐过——但这一切都不是我用目标规划出来的。

原文载于Medium,标题:《If you want to be massively successful, do NOT set ambitious goals, according to studies》,作者:Michael Simmons