<序> 梦里云南

彩云之南,心的方向;彩云之南,美在路上。

心心念念去云南很久了。

人有时候很容易把过往的光影声色和文字幻想凝聚成对一个地方的向往,以至于真正到达一个地方的时候,会有点手足无措。期待与孤单,兴奋与失望,聚拢与释放,疲惫与满足,纯粹的感受混杂在一起,再经过时间发酵,浓烈的香醇从口腔冲进大脑。慢慢地,所有的器官处于一种过渡状态,思维极度清醒,身体已不受控制。你能真切地感受到外界的变化,寒冷、饥饿、恐惧、痛苦,感觉像决堤的洪水涌出,摧毁面具伪装。内心像被烈火焚烧,清晰的心跳声,每一次泵血都有一股能量在全身散开。心的方向,人的影像,被极端美化和思念化的符号,如天使降临,将整个世界填满光和希望!

美,对应于和谐自然秩序规律的社会秩序。原始的人类从大自然的鬼斧神工中汲取美,并体现于语言、服饰、建筑和饮食等平凡的世俗社会生活中。在行进过程中感受美,用光影定格,用文字记录,只为日后可以知道,为这一帧画面或者一行文字,调动了多少激素,释放了多少情绪,消耗了多少酒精。很多时候,我们失去了孩童般敏锐的感官,强行用认知和意识替代所见所闻,在被欲望洪流裹挟和残酷现实匍匐中迷失,何谈有趣灵魂,哪来洞见生命。

踏上了云南的土地,在有冷风的黑夜。

<壹> 西山滇池

初到云南,觉得昆明是普通到让人忽略的城市,相比较大理丽江泸沽湖西双版纳,一个个景色与情怀兼备。大多数人,昆明打尖一晚或直达目的地,自然略过了昆明的山水人情。昆明的山是西山,山脚下是滇池。清代孙髯昆明大观楼长联,洋洋洒洒道尽滇池西山无尽风貌,诉说昆明之地英雄往事。可惜西山滇池一片胜景,数代峥嵘,也只能沉默在滚滚洪流之中。

五百里滇池,奔来眼底。披襟岸帻,喜茫茫空阔无边!看东骧神骏,西翥灵仪,北走蜿蜒,南翔缟素。高人韵士,何妨选胜登临。趁蟹屿螺州,梳裹就风鬟雾鬓;更苹天苇地,点缀些翠羽丹霞。莫辜负四周香稻,万顷晴沙,九夏芙蓉,三春杨柳;

数千年往事,注到心头。把酒凌虚,叹滚滚英雄谁在?想汉习楼船,唐标铁柱,宋挥玉斧,元跨革囊。伟烈丰功,费尽移山心力。尽珠帘画栋,卷不及暮雨朝云;便断碣残碑,都付与苍烟落照。只赢得几杵疏钟,半江渔火,两行秋雁,一枕清霜。

昆明大观楼长联

城市里的山山水水,大多沾染烟火之气,似乎被人消遣太多,失去了本属于山水的厚重和灵秀。走在滇池岸边,池水泛绿,泡沫层叠;远处西山,浓雾遮掩,阴沉绵延,像一个饱经沧桑的老人,用最后的气力守护着这座城。岸上的人就那么一直走着,唯一让人感到惊奇的是一座现代化科技感十足的循环水智能环保厕所,不知如何使用。

<贰> 多彩民族

正像深圳会把全世界的知名景点凑到一起打造世界之窗一样,昆明自然也会把整个云南的荣耀高光凑到一起打造民族村。这种拼凑式创新,怕只能哄哄外地人,可能本地人一辈子都不会去。好处是,在民俗村里可以快速集中地感受各个民族的习俗、服饰、饮食和文化信仰,一波穿梭之后,像几道开胃的小菜,让你对正菜充满期待。说到菜,值得一提的是,这个民俗村,是我见过的最真实最贴心的民俗村,因为每个小的村落,都有特色美食;这样你就不用饿着独自逛了,尤其是到了饭点,还有集中的美食区域,简直是吃货福音。来来来,边吃边聊~可见,有时候,小菜不小,也有精致独到的一面。

一个民族的文化特色大多体现在民俗、建筑、服饰、饮食、歌舞和信仰上。这种文化特色,经过时间的打磨和侵蚀,存留下来的简单而质朴的活动,能让我们穿越时间和空间的限制,感受不一样的况味。云南多湿,传统房屋多两层,下层置物,上层住人,多为木制或竹制。房屋前一边是糖烤粑粑,一边是烤羊肉串,香味十足。厚重木板制作的楼梯盘旁边悬挂着一排穿绳的铃铛,和楼梯成一个角度。楼梯转弯后,来到二层,数间小屋摆放着各样舍居的假模型,各样的人也饶有趣味地品味着。一间最大的客厅墙壁上挂着传统服饰,色彩和纹饰都颇为考究,有手工编织的痕迹。客厅有一小窗,窗外翠竹掩映,绿意盎然,如一画作,挂于墙上,堪称神来之笔。从旁侧小门出,来到一平台之上,视野宽阔起来,大片翠竹随风摇曳,伴随着泥土和水汽的清新,由衷畅快。茅草房檐,丝丝雨滴滑落,枯黄与新绿交相辉映。快步出,停步于糖烤粑粑前,身着民族服饰的小姑娘认真地将手抓饼置于翠绿的叶子之上,剪成圆形,格外精致。出木屋,蜿蜒之中,白色尖塔矗立眼前,棱角分明,顶端幡铃上下错落,四周黄旗系于地,庄严肃穆。另有一草编尖塔立于旁侧,结构类似,威严稍逊。双塔对侧,一石丘虽不起眼,但设有围栏;石丘上,立木冲天,生殖崇拜意味盎然。此石丘为寨心神,德昂族神灵,是村寨的灵魂标志和保护神……寨心在,五谷丰登,六畜平安,人口繁茂。寨心立,不轻移,天地有轴,庄严,神圣,法力无边。另有一寨,寨内灯光昏黄,热气升腾,现烤粑粑,秘制竹筒饭,香味十足,人气十足。

寨外,便是日月广场。广场上,四根巨大的浮雕图腾石柱,旁边围绕弧形浮雕石碑。四根图腾柱是哈尼族传说中的发祥地“惹罗普楚”祖先大寨里的白塔,反映了哈尼族诞生间寨,保卫家园,辗转迁徙和创造梯田文化的历程。弧形浮雕上,飞鸟,白云,浪花,群山,花朵,灌木,青草,月亮,太阳,耕牛,兔子,鱼,笑着的女人,游玩的女人,劳动的男人,保卫者,悉数勾勒,形象地表达了哈尼族神话里的经典故事和原始族民的神话体系。日月广场,人声鼎沸,传统农耕舞蹈在旁边的梯田中上演。独唱对唱,单舞群舞,插秧收获,田间嬉戏,原始的劳动通过歌舞的形式将原始的纯粹的美展现出来。对于先民来讲,原始的劳作是生存的保障,也是信仰的源泉。当我们去重新思考弧形浮雕石碑上的图案时,那些意象绘成的画卷存在于原始的生存劳作当中,而具有信仰性的图腾文化的诞生正是出自于对日常的所见所感,代际传承更是强化且神秘化了这种信仰性。除了对生活中静止意象的崇拜,对时间的崇拜则是更加深层次的崇拜模式。

太阳历广场,粗糙的砖红色的石柱浮雕,生动诠释了太阳照射下人岁月侵蚀的粗粝和经受炙烤下的沧桑;十二生肖动物造型,用轮回的方式体现时光的流逝。石柱上,用图案和文字记录下传统原住居民的生活和信仰。先民,为求生存和延续,除了辛勤劳作填报肚子外,还要试着沟通,与人的沟通,与天地的沟通,而祭祀舞蹈和信仰图腾正是传承已久的沟通方式。一个是即时沟通,一个是代际传承。李泽厚先生在《寻求中国现代性之路》一文中说到,原始族群通过祭祀(巫)或者跳舞,将群体和人组织起来。甲骨文里的巫字,与跳舞的舞字,就是一个字。巫就是舞,舞就是巫。跳舞不是一般的舞,不是为了文艺娱乐,而是具有很重大很神圣的、却又是对现实生活起着重要作用的意义,为了求雨、为了狩猎、为了丰收、为了打仗。原始族群的舞,大都是群舞,不是一个人,而是大家手牵着手都在跳。起什么作用呢?就是在群体里面,起着团结、巩固、组织的作用。开始也许是乱跳,但后来很有讲究,怎么个跳法,如何动作,左右手怎么协调,前后进退,面部表情如何,用什么服饰。而这种具有祭祀(巫)性质的舞蹈,带来的协作和组织作用,可以让氏族在传承延续过程中更具优势;久而久之,所形成的信仰文化则从更高更深的层面加深了对人的教化作用。

信仰文化是民族文化的重要体现部分,先民往往将无法解释的现象或对特定需求的向往,用神明的载体呈现出来。在壮族村,石葫芦亭(壮语称作“厅笆辛褒”),是壮族祭祀神葫芦的场所。该亭为全石结构,重檐死角攒尖顶方亭,飞檐翘角,层次分明。亭有台座,正背两面均有浮雕图案,分别为《潘云腾龙》,《荷塘翠鸟》,《麒麟风鸟》,《仙鹿望梅》。亭的前后两侧石壁上各有一浮雕神像,分别为药神三七姑娘,爱神田螺姑娘,智慧神布洛陀,大力神布召庵。亭子中心为一石葫芦。中国信仰文化的典型特征之一就是神明的实用价值。中国信仰文化里历经千年始终没有形成绝对的、全知全能、主宰一切、远远超出一般世俗经验之上的全能神,如上壮族信仰文化中体现的,老百姓相信的药神爱神等,甚至演化成如今戏谑化的考试的考神,学车的车神等,大都是和世俗生活联系在一起的,而且众多神明本来就是人,由人而神,人神同质。所以凸显人的作用,关心人本身,也造就了相比较其他文化,中国文化里极其突出人的地位。

具体而言,以古希腊哲学起源为代表的西方哲学,以自然科学和神学为出发点,重视理性和逻辑,以实验和科学分析为核心方法。其目的探讨了人与自然的关系,最终走向的是一条科学理性之路。印度哲学以印度古代哲学为代表,注重思维和自心,以瑜伽和修佛为核心方法。其目的探讨的是为人与自心的关系,最终走向的是一条宗教、灵修之路。中国哲学以先秦哲学为代表,以社会和人本为出发点,重视感性和整体,以伦理和家庭人文为核心方法。其目的主要探讨的是人与社会的关系(尤其是儒家),最终走向的是一条个人修为和政治关系之路。

另有一厅,为老人厅,木制结构,三面通透,墙壁上绘着一幅三鱼图。在黑白之间,又多了一种灰色,在对立的两面中寻找折中变通,体现了中国传统文化的中庸之道。中国文化里“三”是一个丰富的存在,它不像一那么独立,不像二那么对立,创造出一种共生的局面。道德经中有“道生一,一生二,二生三,三生万物”,三正是量变到质变的转折点,或许这正是老人的智慧所在。老人厅旁,是风雨桥。风雨桥造型优美,木石结构,飞檐雕柱,即有桥梁功能,又有遮蔽风雨功能。从远处看,风雨桥与远处的黛青的群山,厚重的乌云,桥下的静水融为一体,庄重沉稳。风雨桥旁,一巨大石鼓侧卧着。从石鼓中心辐射出的暗红色的花朵图案和同心圆造型,历经风吹雨打,已经逐渐泛出青黑色。石鼓侧面纹饰着战斗的浮雕,彷佛历经纷争。石鼓前,身着民族服饰的小姐姐,细心摆弄着红色的衣衫,似唯一的婚礼般神圣。

云南建筑里,大理白族建筑独树一帜。好像整个云南只有白族人住楼,其他原始部落都住原始村落。墙体通白,飞檐高耸,纹饰流畅,色彩艳丽。建筑内,三面房屋,一面影壁,房屋公用不必细说,影壁前总有一个小花坛。几株嶙峋的树枝以奇怪的姿态和墙壁上的圆形山水画融为一体,再加上几多红色小花点缀,意趣盎然。

民俗村景色无限,却免不了修饰雕琢的痕迹,少了原始的纯粹。

<叁> 峥嵘联大

昆明除了汇聚几千年云南文化于一体,历史上还有浓墨重彩的一笔,便是国立西南联合大学。这所抗日战争时期由清华大学、北京大学和南开大学组合而成的大学,八年办学,撑起了新中国的中兴大业的半边天。

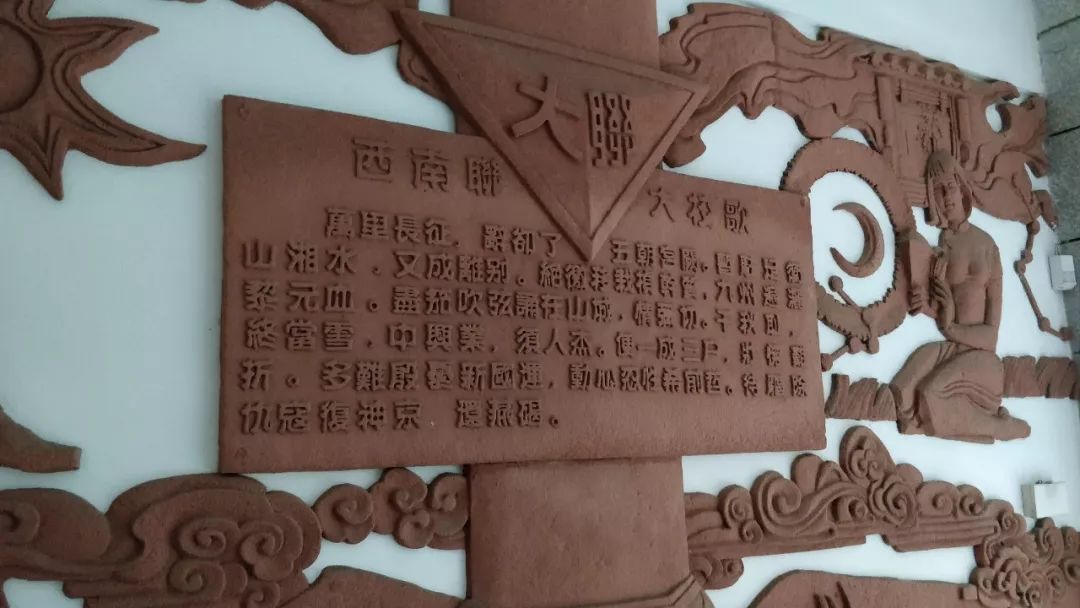

万里长征,辞却了五朝宫阙,暂驻足衡山湘水,又成离别。绝徼移栽桢干质,九州遍洒黎元血。尽笳吹,弦诵在山城,情弥切。

千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。

西南联大校歌

这群肩负着国仇家恨的知识分子,顶着炮火和子弹,将生命和知识奉献给新生的祖国。在这里的每一个人,都可以讲出一个动人的故事;在这里的每一件物什,都可以让我们穿越时空,感受到这所大学的精神力量。这种精神力量融化在每一个中华儿女的血肉里,筑成民族脊梁。当站在衣冠冢前,立正,低头,鞠躬,血液开始翻滚,眼角已经湿润,耳边响起,“西山苍苍,东海茫茫,吾校庄严,岿然中央……”的旋律,这种自豪感和使命感油然而生。

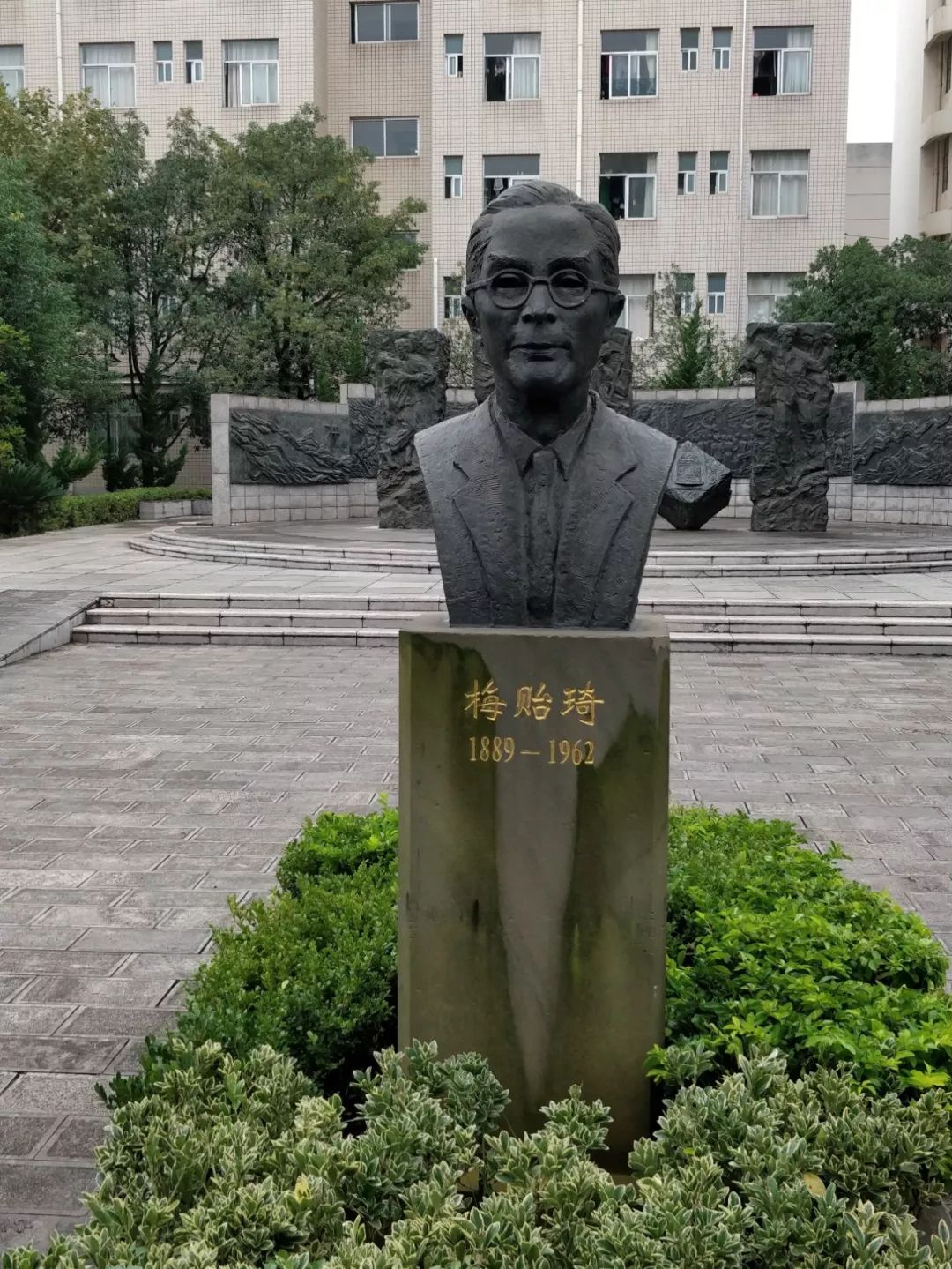

电影无问西东里,吴岭澜在盲目的追随时,梅贻琦校长说,“你看到什么,听到什么,做什么,和谁在一起,有一种从心灵深处满溢出来的不懊悔。把自己交给时间,得到的是繁忙,而不是真实”。当你看到梅校长的石塑,瘦削的面容,透出的坚毅和力量,意味着这位被称为“寡言君子”校长,奠定了清华的校格,“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也”。

纪录片西南联大里,不管是学生还是老师,从全世界踏上昆明这片土地,在疾风骤雨中传承知识,积聚力量,为战时甚至战后的社会指明方向。时代洪流中,每一个个体对时代的感悟,对环境的感悟,对个体的感悟,折射出的时代印记,都将随时代熠熠生辉。时代虽然无情,但时代里的个体流露出的炽热真情,足以穿透历史。我们在时代中所感怀和铭记的往往不是结果,而是个体的冷暖人心和执念坚守。”刚毅坚卓”,要对抗的东西有多强大,就需要有多强大的精神力量;这种力量来自精神理想,来自现实路途。

<肆> 云南味道

出西南联大纪念馆,已是阴雨绵绵。一份滋味浓厚,料多汤浓的过桥米线绝对是不二之选。十几种食材一起融化在油封的热汤里,香味渗透每个毛孔。吃完米线,再来一碗普洱茶,再好不过。在云南省茶文化博物馆,这里尘封着千年普洱的悠远底蕴。被压得坚实的普洱茶茶饼,深红透亮的普洱茶茶汤,幽香绵长的普洱茶茶香,伴着细密的小雨,滴滴答答,时空静止。

“这个字念什么?”

“不知道”

“你是工作人员吗?”

“不是”

“这个字看起来像是蚯蚓爬过。”

“你是昆明的吗?”

“我来三年了,来到这里就觉得很好,就留下了。”

“你经常来逛茶文化博物馆吗?”

“偶尔来吧,这里我还存了两饼茶。”

一个眉目清秀的姐姐看我坐在博物馆的长凳上发呆,便凑过来问。遗憾的是,我识字不多,对蚯蚓字体更是知之甚少。

茶文化博物馆是古式结构,门口横亘一壁,青石砌成,方圆兼备,纹饰精美。从壁后进入,古式院落,一进连着一进,斗檐耸立。院落中间精心装饰的绿植填满了院子,只留下狭窄的小路,清幽宁静。出博物馆,灯火已上,细雨朦胧,湿润沾染了衣服和皮肤,绵绵密密,很是惬意。青石地面灯光闪闪,街上行人稀疏,两侧的古式建筑别有风味,当然有年代感的还有革命小将的口号。

<伍> 云南映象

不知道云南本地人看不看云南映象,反正是旅行云南的人此生必看系列。

云南映象的海报是一位曲线极好、婀娜多姿的舞者,头微微抬起,胳膊弯曲着,镶嵌在一轮硕大的明月之中。她好像带着情绪……

我想,云南映象的美是强烈的,原始的,智慧的,力量的,和谐的,沉溺的。

混沌初开,乾坤始奠,气之轻清上升者为天,气之重浊下凝者为地。鼓点声中,太阳升起,东西透亮,从此世界充满了光芒。一声娇嫩有力的啼哭,预示着生命的降临;降临的生命里,有些沐浴天地精华,而有些却在一声啼哭后湮灭:原始行为并不是对所有原始生命都充满友善。声响,越变越大,和着澎湃有力的鼓点,奏响生命之音:男人油光结实的臂膀,用力挥舞着鼓锤,奋力敲击着笨重的大鼓,充满力量的吼叫和鼓声混在一起;女人尖叫声响起,尖锐和沉闷,穿越时间和空间。据说,鼓在云南,不仅仅是一种乐器,而民族的一种崇拜、一种图腾。鼓面的母体象征,鼓锤的男性意味,穿过鼓声,我们听到了原始的鼓掌。男女的协作群舞,跳跃,欢腾,用相同的动作,宣示对自然的崇拜。

生命的传承,来自土地,又回归土地。土地是对应太阳的另一象征物。土地上,月光下,蜿蜒如蛇的躯体,用曲线描绘生命的轨迹。生命的律动是大自然赋予的灵秀,我们渴求与大自然融为一体,在静谧中任时间流淌。忽然,乌云遮月,电闪雷鸣,风起雨来,伴随着越来越强的嘈杂声和呼啸声,一群猛兽面具,将静谧一扫而空。群魔乱舞,变成了两人斗舞,最终成为一人独舞;混乱到秩序,男性肉体力量占据了主导。秩序带来了的和谐,保证了氏族繁衍生存的需求,也意味着男男女女的求偶成了氏族之中最为常见欢乐的活动之一。云南的山水土地孕育了丰富多彩的山歌文化,相比较陕北民歌的空远嘹亮(满天的花哟满天的云/细箩箩淘沙半箩箩金/妹绣荷包一针针/针针都是想那心上人《漫天的花漫天的云》),云南山歌更加细腻含蓄,(想你不能搭你在,就象小鸡么吃了针穿线,牵肠挂肚挂心肝,啊苏噻呢么哟嘿……)。当然,云南也有通俗神曲,老司机带带我,(老司机真善良,我心多欢畅;小妹子,陪你逛,城市好风光;昆明城市好漂亮,盛世歌声传四方。阿里里,阿里里,阿里阿里里……)。

万物有灵。每一片水,每一座山,每一棵树,每一个村寨,每一块石头,每一种动物,都会有神明守护或被寄托神明。氏族的长远生存来自对自然神明的敬畏。从动听的葫芦苼中传唱动人的救世传奇,到纹身的神明赋予的特殊的美的含义,演绎着生死穿越,生命轮回。从凶神恶煞的面具装饰,到熊熊烈火的炽热情感,不仅仅是驱散魔鬼,也是精神涅槃。一次次用身体丈量土地,一次次地亲吻着大地,转经筒的六字箴言和尼玛石上的象征图案交相辉映,朝圣路上,身体和精神的完美融合。藏族人用号角呼唤神明,用哈达传递祝福,用白莲留下纯净。

雀之灵,是对属于云南的幻想的最好诠释。《雀之灵》是舞蹈家杨丽萍自编自演的女子独舞,第一次让我感受到舞蹈充满力量的美<详见:【感知·表达·创造】:舞蹈之美>。她从大自然的物种造化中汲取美的元素,将“孔雀”的灵与肉用高傲的头饰、妩媚的眼神、婀娜的腰肢、灵巧的手指、轻盈的脚步,惊艳地呈现在你的面前。那手臂酥软无骨般的颤动,在轻柔纤细中迸发出生命的力量。时而昂首独立,时而俯身微探,时而急速转动,时而缓慢轻挪;当所有的光汇聚到她的身体上,整个世界都变得虚幻,她是雀之灵,高贵和美的代名词。就像在现场你会屏住呼吸,压抑着自己的掌声和喝彩,只愿为那如梦似幻的情境能多停留几秒钟一样,我现在克制着自己的拙劣文字,因为我深知我无法将我感受到的全部的美,表达万分之一。

未完待续……大理篇,风花雪月,你值得拥有!

---END---