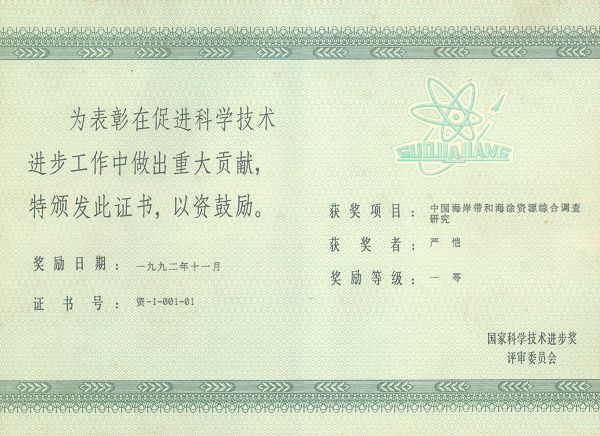

《中国海岸带和海涂资源综合调查研究》获国家科技进步奖一等奖证书

在河海大学档案馆里,珍藏着一份重要的实物档案。这份档案就是河海大学“两院”院士严恺教授主持完成的《中国海岸带和海涂资源综合调查研究》荣获1992年国家级科技进步一等奖的获奖证书。这项研究成果不仅首次揭开了我国全国海岸带神秘的“家底”,改变了我国海岸带及海涂资料近乎空白的状况,也为今天我国海岸带和海涂资源的开发利用,提供了重要的科学依据,为我国的海洋开发做出了重要贡献。

我国渤海、黄海、东海、南海相连,有18000 公里的海岸线,16000公里的岛屿岸线。开发利用200海里大陆架和漫长的海岸线对我国沿海地区的经济发展和国防建设具有十分重要的意义。1979年,国务院批准组织沿海省市区开展全国海岸带和海涂资源综合调查。1980年成立了“全国海岸带和海涂资源综合调查”领导小组和技术指导小组,下设七个专业组。受国务院有关部门委托,河海大学严恺院士被任命为综合调查领导小组成员兼技术指导小组组长。

这项工作一干就是八年,耗资亿元。全国有15个部、委、局和沿海10省区市,以及500多家单位的近两万科技人员参与,对全国的海岸线、岛屿岸线以及大小岛屿及其周围海域进行了多学科综合调查。在这八年的调查过程中,严恺院士统筹主持综合调查的全过程,从审定规划、制定技术规程、检查科研质量到审查技术成果,协调包括气象、水文、海水化学、地质、地貌、土壤、植被、林业、生物、环境、土地利用、社会经济等学科的各路人马合作公关,几乎走遍了全国从黑龙江到海南岛所有的海岸线。

在考察中,严恺争分夺秒,一壶白开水、几个冷馒头、两个熟鸡蛋,他就能撑一天。上午紧张忙碌了半天,中饭一刻钟,饭后小憩一刻钟,短暂地停留半小时后,他又开始了忙碌的工作。久而久之,跟他一起去的同志受不了他的快节奏,病倒了。秘书只得和严恺说:“司机可受不了,出了问题怎么办?”“好,休息半小时。”严恺才爽快答应。在外出搞普查、勘察过程中,严恺常常走路快得让人跟不上。路跑得多了,他的脚趾头反复化脓,先后拔除了两个脚趾甲,可是稍好了些,他依旧还是老样子。

严恺(左二)在广东检查海岸调查工作(1986年)

严恺带领他的团队以严谨的治学态度和忘我工作、无私奉献的精神,用脚步丈量每一寸海岸线,完成了全国首次大规模海岸带“家底”调查。这次调查摸清了中国海岸带资源的数量和质量,并根据海岸带开发利用类型,将全国海岸带划分为3片23段。调查形成了各种原始数据5800万个,样本标本460万多个,整理资料汇编3900多卷,编制图件2500多幅,编写各类报告700多册,编写全国综合调查报告1套、全国分析报告15册,建立调查科技档案13000多卷。

中国海岸带和海涂资源综合调查研究为中国海岸带资源的开发提供了翔实丰富的科学资料,对海岸带进行了综合农业开发、海水增养殖、滨海盐碱地改造、滨海砂荒利用、海岸防护工程、港口治理等42个不同类型的开发试验点,开辟了盐碱地快速改良、海荒地改造利用的新途径,并及时为天津经济技术开发区选址,广州、珠海、深圳高速公路选线建设,秦山、大亚湾核电站建设,上海外高桥深水岸线利用等提供了科学依据。据1988年底统计,首次大规模全国海岸带“家底”调查带来的经济效益共达29亿元人民币。

如此大规模、综合性的海岸带调查在世界上尚属首次。1991年,严恺主持的《中国海岸带和海涂资源综合调查报告》出版,1992年该报告获得国家科技进步一等奖。1992年严老还主持编写了《中国海岸工程》, 倾注了他毕生心血的这本学术专著一出版就引起海岸工程界的巨大反响, 获得全国高校出版社优秀学术著作特等奖。

文章作者:汪倩秋、李舍梅、叶鸿蔚、王清、刘顺、眭菁

资料来源:(特别感谢)河海大学档案馆