2009年的秋天,我被邹人倜先生拉扯着去了贵州。他去时是说要看黄果树瀑布的,然而第一站却是到了晴隆,看了一条公路上的24个拐弯,简称“24道拐”。

如果你不了解这条公路,那么这24个拐弯便会被你忽略,因为它周围的壮美景色实在让人太震撼了。我是第一次到贵州,也是第一次领略什么叫“大山”。我见过秦岭,见过黄土高原,也去过庐山和贺兰山,但这些山都不如贵州的山大,因此,我是惊叹了的。

当然,邹人倜领着我来贵州绝不是让我来看大山的,他的初衷是想让我看那大山中盘旋的“24道拐”,并希望我能写点文字,因为那“24道拐”是他大伯邹岳生设计的。

我这个人,上天让我靠文字吃饭,我却穷了一辈子。为什么?就是我写文章常常是为情而动,而不是为钱而动。为情而动,下笔千言,汪洋恣肆;为钱则不能,一字写不出来不说,还会如坐针毡。有企业家曾给我开出千字千元的稿费,让我为他写一本50万字的传记——虽然这书写成后,我可以立马买一辆好车,但我拒绝了。我想,为一辆车,人疯了咋办!

邹人倜约我贵州之行,我就有这种担心,花了人家的飞机票钱,吃了喝了逛了,写不出来咋办?不过邹人倜似乎倒不着急,一路谈笑风生,悠闲地领着我们在“24道拐”上行走。他口才好,一边观景一边指着面前高耸入云的大山说:“这山高吧?”我说“高啊!”“是很高啊!如果它在别的地方也倒罢了,我们把它当作风景看也蛮好,可它恰恰堵在了一条至关重要的公路上。如果搁到现在,我们还可以开凿隧道,从山里穿过去。但那时候不行,反复勘察,必须从这里过去,也只有从这里过去。因此,就在这个斜坡上设计了这24个弯。24个弯是有讲究的,少了,汽车的动力不够;多了,车头又拐不过弯来。”

坐着晴隆县政协为我们支援的越野车,在“24道拐”上盘旋着,我觉得邹先生讲得道理是对的,如果这条公路必须从这里经过的话,那么这“24道拐”的设计是科学的,有技术含量也有艺术考量。它后来能成为“史迪威公路”的标志,并被用作《史迪威传记》的封面和《宋美龄画传》的插图,都足以说明它的宝贵价值。

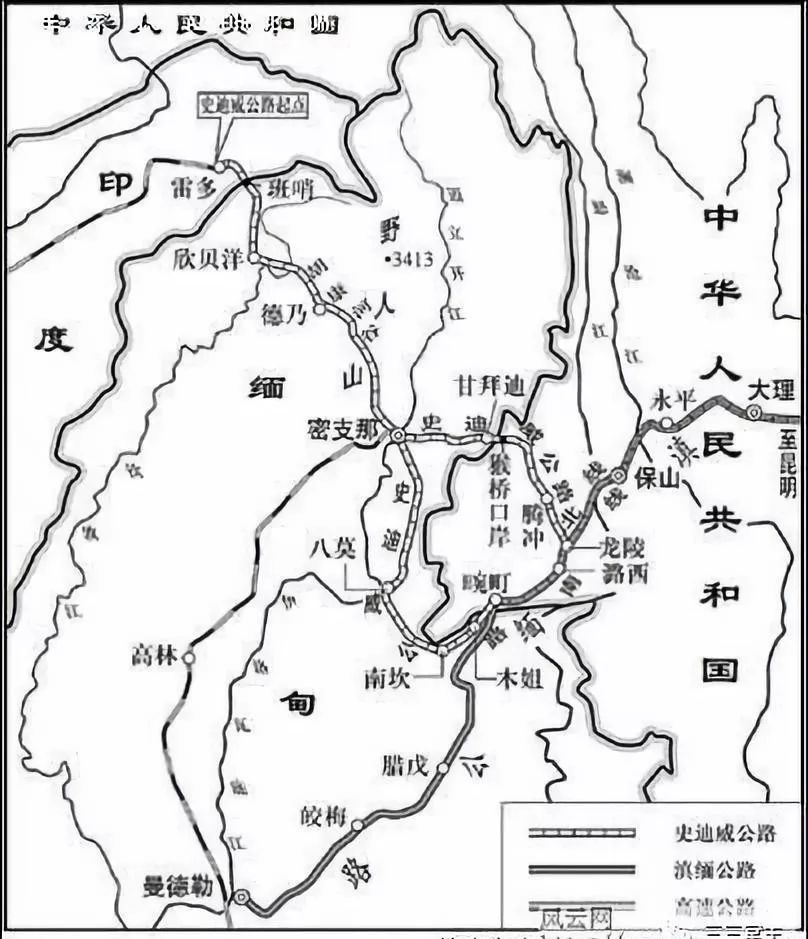

早在1944年4月5日,美国记者便注意到了这条公路,他似乎是最早拍摄“24道拐”照片的人,华盛顿国家档案馆也收藏了这张照片。照片背面有英文说明:“这条像蛇一样有22个‘Z’字型转弯而进入一个岩石山地是滇湎公路一个路段。史迪威公路由从印度的阿萨姆邦的雷多小镇出发,穿过缅甸的密支那和八莫,到达南坎的雷多公路,以及从缅甸的南坎出发,经过畹町,龙陵和保山,再到昆明的老滇缅公路所组成。另外,还有一条200公里的新岔道,从密支那直接岔到腾冲,然后再到保山,这样就缩短了几百英里。”

这段文字的题目是《史迪威公路:盟军合作和人类不屈不挠的纪念碑》。翌年3月26日,美军随军记者约翰.阿尔贝特又拍了一幅世界闻名的照片:经美国1880工兵营与中国工程人员共同改造后的“24道拐”上,正在爬行着几十辆满载军火的像甲虫一样的美国十轮大卡。

史迪威公路示意图

因为大家所熟知的原因,我对这段历史知道得很少,用孤陋寡闻形容实不过分。因此,什么驼峰航线、川滇公路、黔滇公路,滇缅公路,中印公路,以及由这几条公路组成的“史迪威公路”,统统不知,所以,位于“史迪威公路”上的“24道拐”,于我自然也是“盲区”。

邹先生不愧为全国超级写实雕塑龙头企业的老总,他性格和煦,对我一问三不知的状态不仅没有失望,而且循循善诱,耐心地提供材料,让我“恶补”这段历史。说实话,关于“二战”,我并非完全“盲区”,什么“东欧战场”、“西欧战场”、“太平洋战场”以及与这些战场联系起来的“轴心国”和“同盟国”,我是知道的,不谦虚地说,我还知道“巴顿将军”,看过依他的传记拍摄成的电影,甚至能背下来盟军总司令艾森豪威尔将军对巴顿的评价,然而我独独对亚洲战场的一条重要公路却一无所知。如果再往深层挖掘,我几乎对这条公路所产生的故事,即“人类不屈不挠”的故事,譬如长城抗战,卢沟桥抗战、淞沪抗战、太原会战、徐州会战、南浔路会战、桂南会战,以及滇西战役、远征军缅北会战等等,也一无所知。当然,这么说或许有点过了,关于抗日战争,“地雷战”、“地道战”乃至“平型关大捷”,我还是知道的,不过仅此而已。

经过“恶补”,我知道第二次世界大战,实际上就是希特勒想把全世界善良的人赶尽杀绝,或者奴役在其铁血政治之下。这场战争,从欧洲到亚洲,从大西洋到太平洋,先后有61个国家和地区,20亿以上的人口被卷入战争,作战区域面积2200万平方千米,伤亡军民9000余万人,4万多亿美元付诸东流。

这里面最重要的是,我知道了欧洲战场和亚洲战场的区别,知道了亚洲战场的领导者其实就是蒋公介石先生。“二战”资料中,介绍了罗斯福、丘吉尔、斯大林,同时也介绍了蒋介石,说他是“第二次世界大战同盟国中国战区最高统帅,带领中国取得了亚洲战场的胜利”。

知道了这些背景资料,关于“24道拐”的历史地位就清楚多了。那时候的中国,经过清朝几百年统治,已经十分衰弱,因此对日本的侵略,无论从武器上还是士气上,都是一时半会儿难以占上风,所以,“节节败退”是必然的。

但中国人没有失去自信心,正面战场仍然在奋力抵抗,用浴血奋战形容实不为过。然而物资紧缺,武器落后也是不争的事实。好在当时的同盟国美国比较先进,在援华方面不遗余力,通过“驼峰航线”源源不断地向中国输送着物资。这些通过“驼峰航线”运送过来的物资,又经“史迪威公路”而运往前线战场。

邹人倜先生苦口婆心地对我所说的“24道拐”就在这“史迪威公路”的晴隆界内,因为它的曲折与奇特,常被誉为地上的“驼峰航线”,人们在说到它的重要性时,喜欢用“命系一线”来形容。

写到这里,我们有必要再说说“驼峰航线”。知道了“驼峰航线”,也才能知道什么叫“艰苦卓绝”、“不屈不挠”和“正义力量”。1941年底,第二次世界大战的太平洋战争爆发后,日军为了迫使国民政府投降,切断了滇缅公路。这样,大量的援华物资便无法运进中国。面对如此严峻的局势,中美两国决定联合开辟新的运输线——“驼峰航线”诞生了。

“驼峰航线”是世界战争空运史上持续时间最长、条件最艰苦、付出代价最大的一条空运航线。它途径高山雪峰、峡谷冰川和热带丛林及日军占领区。在长达3年的艰苦飞行中,中美双方总共投入人数84000多人,运送战略物资85万吨。仅美军一方便损失飞机1500多架,牺牲飞行员近3000人,损失率达80%。1945年二战结束后,《时代周刊》在描述“驼峰航线”时是这样说的:“在长达800余公里的深山峡谷雪峰冰川间,一路上散落着无数的飞机碎片。在天气晴好的日子里,这些碎片会在阳光照射下烁烁发光,人们称它为‘铝谷’。”

亚洲战场,驼峰航线,史迪威公路,“二十四道拐”,线索明确了,重要性清楚了,文章自然也就出来了——5000字,发表在《随笔 》上,后来又被一些报刊转载,我因此而荣光了一番。

邹人倜先生人如其名,满头白发,大高个,像《廊桥遗梦》中的男主角伊斯特伍德。但你如果仅仅把他理解成“风流倜傥”,那就不对了。他是那种真正的“不惟有超世之才,亦必有坚忍不拔之志”的人。退休前,在西影任特技车间主任,曾在《西安事变》电影中有杰出表现,使电影特技在改革开放之后首先表现出奇光异彩。退休后,又创办“西安超人雕塑研究院”,成为中国硅像第一人。他的团队研发出的中国第一台高仿真机器人《邹人倜》,于2006年获美国《时代周刊》世界发明奖;另一尊机器人《李咏2号》,又在2011年央视元宵晚会上献演,取名“真假李咏”。

邹人倜花甲之年创业,并在全国迅速崛起,魄力和能力很像云南的褚时健。然此并不能完全表现出他的卓越。他的恢复历史本来面目,坚忍不拔地挖掘“24道拐”背后的故事的行为,使抗战史实变得丰富立体,由“24道拐”扩展到“史迪威公路”,再由“史迪威公路”扩展到“亚洲战场”。这些史实,不仅彰显了邹岳生一个人,而且由一个人引带出一个国家。在那个时代,有成千上万个像邹岳生这样的人,为国家安危而不顾个人安危,为民族出路而不计较自己出路,从领袖到平民,都在筚路蓝缕,马革裹尸,演绎出无数可歌可泣的故事。

邹人倜于这些史实,曾写成上万字的文章,发表在2014年的《中华英才》上,题目为《一个不该被遗忘的人》。其实“不该遗忘的”岂止是“一个人”,细数史实,当应是“一个不该遗忘的时代”和“一群不该遗忘的人”。

历史就是这样一点一点地挖掘的,谁也不能阻挡或掩盖真理光芒的放射。邹人倜先生年近八旬,为此还在奋斗着、努力着,2015年11月,中共中央统战部向邹岳生颁发了抗战胜利70周年纪念章,我感慨万千。从更改“周岳生”到“邹岳生”,邹人倜跑了全国乃至世界许多图书馆、档案馆,捜集的资料足有尺高,他将这些资料研究梳理后,又编辑出了《邹岳生年谱》。由此他才知道自己的伯父邹岳生1924年毕业于北洋大学土木工程科,早期勘测过“柳长公路”、“大北公路”、“柳桂公路”;修筑过“京杭公路”、“省句公路”、“杭徽公路”、“义长公路”、“浦瓯公路”。

抗战前两年,又奉调湖南,先后参与或主持修筑“湘黔公路”、“黔滇公路”、“中越公路”、“湘桂铁路”、“滇缅铁路”、“中印公路”,还修筑了“羊街、罗平、桂林、南宁、栁州、新城等六座军用机场……解放前,有人劝他去台湾或美国,但他不为所动,毅然留下来迎接解放。之后便遭批斗,便被判刑,便流离失所,便不知去向(有人猜说投长江自尽)……

邹岳生是个悲剧,这个悲剧与一条公路连在一起,也与这个时代连在一起。今天,邹人倜申请为邹岳生树立铜像,要为“抗战生命线”申遗……至此,我真不知道我这篇文章《一个人与一条公路》是写邹岳生呢,还是写邹人倜呢?或许都有,或许会更广义一些,甚至可以理解为“一个时代与一条公路”,抑或“一个民族与一条公路”。

本文杀青时,正好看到狄马先生的文章《寻找真相是人的本能》,于是又联想到邹人倜先生。邹人倜这十几年来为一条公路所做的努力,不正是“寻找真相是人的本能”的最好佐证。 2018年7月28日

注:本文入选中国作协创研部选编的 《2018年中国散文精选》

喜欢作者文章,请关注本公众号