图片来源:IC PhotoE君说

任正非说,做事业就像舞龙,龙头抬起来,就是方向,但更重要的是龙身要舞动起来,整个龙才能活起来。成功最大的敌人,不是没有机会,而是没有立刻行动。战略的正确,很多时候是抓住了机会,硬打下来的。

作者:新钱

来源:新钱星球(ID:xinqianxingqiu)

2018年12月,华为任正非的女儿、华为CFO孟晚舟在温哥华国际机场被捕。从此开始,华为,作为中国最有实力的高科技公司,成了中美贸易争端中美方集全国之力集中攻击的靶子。

2019年5月,华为被美国商务部列入所谓的实体清单,要求美国公司获得政府许可后才能够向华为出售产品和服务。这对华为手机的海外业务造成了较大影响,谷歌宣布停止为华为手机提供相应的应用服务。在之前一直攀升的欧洲市场,华为手机二季度销量大幅下滑。

随后,华为较大规模的收缩海外业务,召回海外工作人员。将全年营收预期减少了300亿美元。

8月,华为创始人任正非在总裁电邮里宣布,华为进入战争状态。号召员工要有“拿根绳子‘绑在坦克上’拖着上战场”的决心。

华为正在经历近年来最大的危机。

但近日,任正非接受采访时表示,外界今天看到的华为的困难,远远不是华为最难的时刻。

任正非所指的华为最困难的时刻,曾经到了“崩溃边缘”,任正非坦诚压力是今天的十倍,他就在那个时期染上抑郁症,想过卖掉公司,甚至想到了轻生。

最困难的时候,任正非是面临什么样的困境呢?市场环境不好,公司战略出现失误,国外扩张遇阻,心腹高管离职最终与他兵戎相见,技术泄密加上国际官司。

当时包括任正非在内的管理层,都处在焦灼状态。

在任正非少有的面对媒体的时刻,他不再是那个睿智、坚决的形象,看上去迷茫、游离,甚至有些软弱。他说“关于华为的未来,我们也是稀里糊涂,说不清重点是什么”。

但华为挺过来了,成为中国最优秀的企业。

最粗粝的环境淬炼出最伟大的企业家。

战略误判

通信行业3G标准,当时有3条技术路线,对于通信厂商而言,选择哪条技术路线,基本上可以决定生死。当时,国际主流标准是WCDMA。在中国国内,由于政策原因,技术标准选择更复杂和难判断一些。

从1998年开始,任正非认定华为要选择最主流标准,从那时起,华为在WCDMA的人才投入是5000人,每年研发投入近10亿。对比当时其他企业,华为算得上孤注一掷。华为希望一旦发放3G拍照,能够迅速扩大领先优势。

在2000年时,一种落后的通信技术突然被从日本引入到国内,这就是当时风靡一时的小灵通。

小灵通虽然技术落后,但是话费便宜,也填补了中国电信等运营商擦边做移动业务的需求,一时在国内蓬勃发展起来。

对于小灵通,任正非的态度非常坚决:华为是一家“为未来投资”的企业,宁可赔死,也不去做过时的技术。

但当时的国内市场上,小灵通是通信厂商唯一的机会。当时中国电信市场陷入停滞状态。根据信息产业部统计,2000中国电信行业投资为2135亿元,到2002年的投资整体下降了5%。

由于错失小灵通的机会,华为遭遇了重创。华为从1995年到2000年,一直在狂飙突进。营业额从14亿飙升到220亿元。到2002年时,华为迎来了公司历史上首次下滑,营业额只有221亿元,净利润下滑到8亿,与上年相比下滑近60%。

而一直紧咬着厮杀的对手们都迅速追了上来。1999年时,中兴的营业额只有华为的五分之一,到了2002年,已经占到二分之一,而行业新兵UT斯达康,在这一年的净利润和华为持平。

这两家对手,靠着小灵通有多风光,就衬托的华为有多落寞。任正非的压力就会增加几分。

增速下滑对公司的现金流形成了巨大压力,国内3G牌照迟迟不能发放,还要对研发投入巨大,按照公司基本法,每年要将营收的10%用于研发,也就是每年十几亿。没有运营现金流的反哺,公司最终会走向崩溃。

华为内部,不断有报告提交到任正非的案头,建议华为立刻开展小灵通业务。每看到一次报告,任正非就经历一次折磨,放弃小灵通,选择最先进的标准投入研发,这是他一个人的决定,如果因为这个错误判断,华为有可能滑落到生死边缘。

那时候,任正非每天都在担心给员工开不出工资,常常在深夜里猛然惊醒。他长期处在焦虑中,并最终陷入抑郁。

“华为管理层没有想到小灵通的市场有那么大,落后技术的持续时间能有那么长。公司在战术上出现失误。”后来复盘时,华为内部这样总结。2003年,下半年,华为正式进入小灵通市场。但基本错失了最好机遇。

国内市场旷日持久的低迷,把华为逼到国际化的悬崖边上。

国际化挫败

同样是在2002年,华为大举进攻美国市场,成立华为美国公司,直面最大的竞争对手、美国本土公司思科。

在美国当地电信设备展上,展出与思科性能相仿,但价格低20%到50%的产品,华为还在美国媒体上刊登广告,挑衅思科“它们唯一不同的就是价格”。

这彻底惹怒了思科。

思科其实从2001年就开始注意到华为,并且以“华为与国家安全”为标题,劝说客户远离华为。在2002年底,思科正式以“侵犯知识产权”的名义,对华为提起诉讼,同时,在全球大量投放具有针对性的广告。

2000年初期,对于一家来自中国的非上市的科技公司,国外媒体带有天然偏见。美国舆论一直认定华为窃取思科的知识产权,主流财经媒体连篇累牍对此进行报道,并且引申到华为的背景,这家非上市公司,被认为和中国政府以及军方有着千丝万缕的联系。

这种天然偏见,对于刚刚走向国际市场的华为,是个沉重打击。应诉带有极高的困难。

这场官司持续了2年,思科与华为达成最终和解。华为并未侵犯思科的知识产权。

华为美国市场刚刚有起色,就被压下了气焰。所以,华为的国际化,是在亚非拉的艰苦地区、在枪林弹雨中开始的。

华为早期国际化的员工都带着使命感,用生命在工作,这一切,任正非都看在眼里。2002年埃及空难,一名华为员工得以生还,任正非去当地考察时特意带这个员工去买了一套西服。那个时候,每次国外航班出事,华为都要第一时间排查员工名单。

华为与思科的官司,华为赢得艰难。但这场胜利,却因祸得福地为华为打开了发达市场的局面。华为因为官司,迅速的扩大了知名度。以物美价廉的产品迅速打开了欧洲市场。到了2004年时,华为的海外收入占比已经达到40%。这是华为能够挺过难关的最关键一步。

内部忧患

在海外,华为被思科围堵,被媒体指责为“抄袭者”,在国内,华为面临的同样是知识产权问题,不过身份转变,要防止“被抄袭”。

华为高管曾经形容,当时这种两难处境下的岌岌可危。“上面有盖子,下面是漏斗”。

所谓下面有漏斗。很大程度和时任华为副总裁的李一男离职创立港湾有很大关系。

而李一男的离职,一定程度上反映出当时华为内部人事管理的混乱。

2000年,是华为在IBM帮助下进行业务流程变革的第二个年头,华为要从职能型组织向市场导向的流程型组织转变。

这种转变的结果之一,就是管理层级的减少和中层管理编制的压缩。当时公司中高层干部中流传着一副对联:“下岗下岗再下岗,裁员裁员再裁员”,横批为“精官简政”。

另一方面,华为又在快速扩张。2000年到2001年,华为业务增速只增加了不到20%。但2001年,华为招聘员工近万人,员工总数急剧膨胀一倍,达到22000人。

2000年的下半年,华为出台了《内部创业的管理规定》,鼓励员工离职创业。这本意是希望给被精简的员工员工一条出路,在外部作为华为的代理商,壮大华为的力量。

李一男就是在这时候离开的,并引发了之后一系列风波。

李一男在华为一度是个神话一般的存在:半个月升任主任工程师、半年升任中央研究部副总经理、两年被提拔为华为公司总工程师。他27岁的时候成为华为最年轻的副总裁,内定接班人。

李一男北上成立了港湾公司,作为华为代理商,因为其卓越能力,港湾很快就吸引了大批风险投资的注资。港湾很快就研发出和华为同样的产品,销售收入迅速突破10亿美元,并且很快启动了上市计划。

华为人员规模迅速扩大,管理混乱,级别众多,但业务增速放缓,许多员工无法获得机会,最终很多研发人员选择投奔李一男,或者选择效仿李一男,自主创业。这些离开的人中,大批精英都是华为的技术骨干以及高层。他们大多选择华为相关领域,使用华为技术,模拟华为公司的管理和运作。社会上就像雨后春笋一样冒出一堆“小华为”。对华为的正常业务造成极大干扰。

局面已经接近失控。2002年10月,华为公司陷入一系列诉讼。最著名的是在上海,状告有前华为员工创建的沪科公司,技术侵权,成为当时著名的“沪科案”。华为的胜诉,才最终将华为内部这一风气平息下去。

对于已经做大的港湾,华为内部成立了“打港办”,对于华为的市场人员来说,只要是有港湾参与的竞标,无论多低的价格都一定要成功,否则就自动走人,双方竞争的惨烈程度已经完全公开化。

在华为不遗余力的打压下,港湾最终上市失败,资金链断裂。残兵败将被任正非收入囊中。

这场仗打的任正非心力交瘁。他对李一男在内的原港湾员工说,“你们走的时候,华为内外交困,到了崩溃的边缘。那时好像只要是在华为待着的人,都被认为是很奇怪的,好像没离开华为,反而是不正常的。”任正非后来再谈起这段往事时说,“包括内部许多人,仿效你们推动公司的分裂,偷盗技术及商业秘密。华为那时弥漫着一片歪风邪气,都高喊‘资本的早期是肮脏的’的口号,成群结队地在风险投资的推动下,合手偷走公司的技术机密与商业机密,像很光荣的一样,风起云涌,使华为摇摇欲坠。”

随着港湾回归,华为在这一阶段的动荡终于告一段落。数度陷入焦虑、抑郁的任正非,在医生的帮助下,也渐渐走出阴霾,再走到公众面前时,又成了外界熟悉的那个成竹在胸、睿智机敏的那个任正非。

这次事件给了任正非和华为管理层很大的教训。后来任正非对这个阶段的困难进行了深刻反思,对于公司的业务发展逻辑提出两点要求:方向大致正确即可;组织时刻充满活力。

“方向大致正确”,是指绝对正确的方向不存在,大致正确就可以了。就像人类社会进化,也有很多旁支,哪个族群更有内在活力,更能适应环境,才最终占领了智慧生命的最高点,封锁其他物种的进化。

对于公司来说,“战略很重要,但是如何看待战略本身,以及如何在不断调整中推动战略执行最重要”。

第二,组织要充满活力。华为之所以最后能走出困境,比同样煎熬的其他巨头摩托、阿朗、北电最后多口气,除了公司不贪婪更能熬之外,最核心的还是华为的团队有持久战斗力,不怕困难,永远充满激情。

任正非说,做事业就像舞龙,龙头抬起来,就是方向,但更重要的是龙身要舞动起来,整个龙才能活起来。成功最大的敌人,不是没有机会,而是没有立刻行动。战略的正确,很多时候是抓住了机会,硬打下来的。

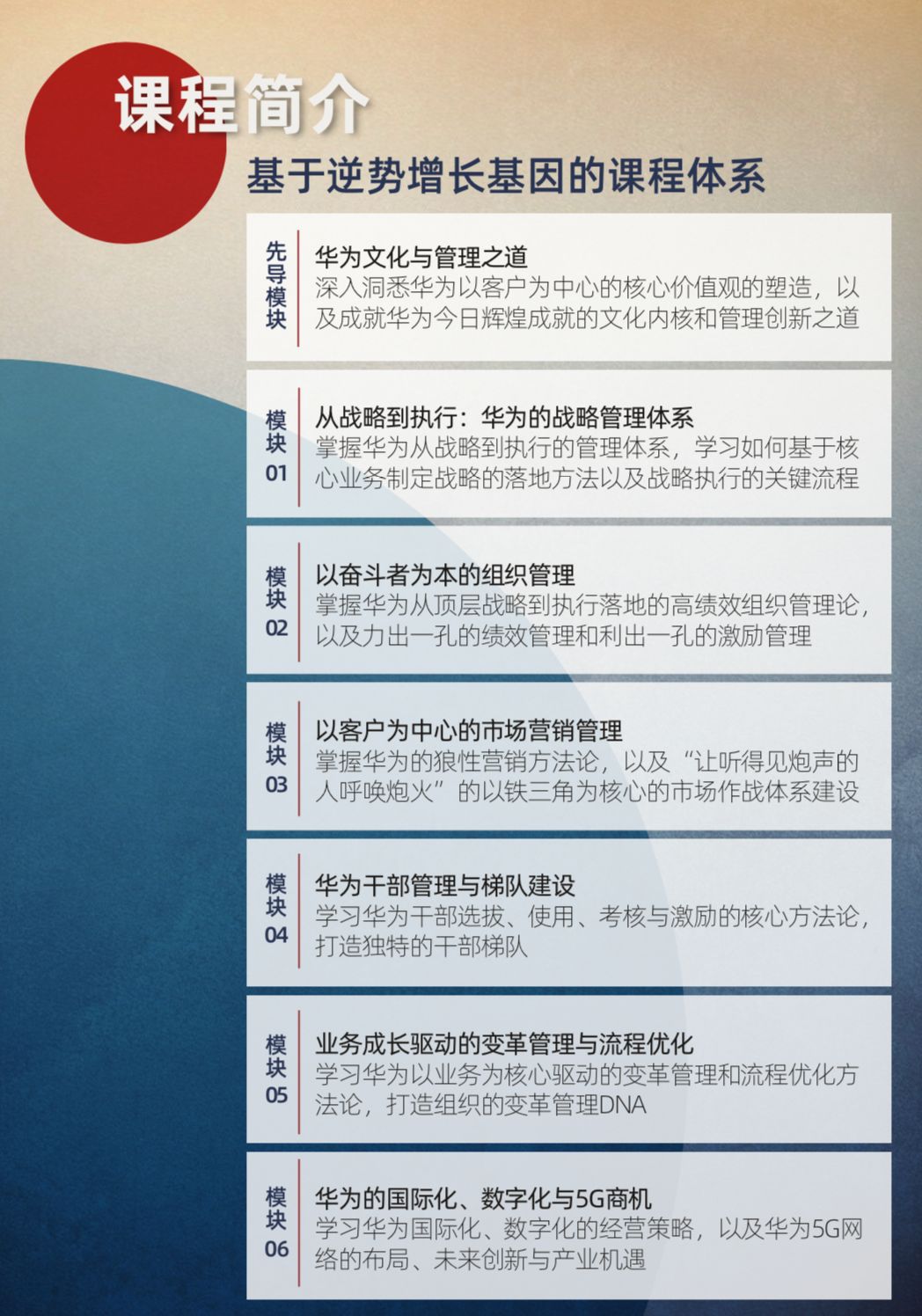

《向华为学增长特训营》课程简介

后 EMBA 商 业 领 袖 项 目

后EMBA是MBA、EMBA之后的再延续、再提升、再超越!持续打造中国最高端的知识学习与资源整合平台,从而引领社会、引领时代、引领中国未来。自2011年开办以来,已先后开班二十三期,3000余位杰出企业家入班学习。点击了解后EMBA:启心明智 · 正见未来

招生进行时

联系人:吴老师

手 机:13718675807

微 信:13718675807

邮 箱:ceoedu2007@163.com

地 址:北京市海淀区中关村北大街127号

北京大学博雅1898 后E之家