「加七君」个人公众号

第54篇原创推文

期待您的关注、转发与点赞~

如果说让我为电影导演的新作列一个最期待的清单的话,李安的名字一定会赫然在列。在距离《比利·林恩的中场战事》上映两年之后,安叔终于携手威尔·史密斯,揭开了《双子杀手》的神秘面纱。

《双子杀手》这部电影无疑是特殊的,特殊到全北京竟然只有四家影院能做到符合它的最高放映标准。与当年的“比利·林恩”如出一辙,这一次成为影院“门槛”的那个条件依旧没变——“120帧”。

有人说,电影是一秒24帧的艺术,此话不假,因为每秒24帧的画面可以使人眼几乎感受不到卡顿。可如果我们将画面慢放或是暂停的话,就会发现那些速率偏高的画面往往成为了“一团乱麻”。

那么有没有可能将这团“乱麻”也清晰地展现在观众眼前呢?

李安决定去做那第一个“再次跳出舒适圈”来探寻未知的人,所以《双子杀手》诞生了。

上面的两组动图是同样的画面在24帧与120帧处理下的对比,可以明显的看出,在120帧的画面里一切曾经模糊的景象都变得更加的清晰干净。

而这,也只是影片伊始的冰山一角而已。

不可否认,《双子杀手》的视觉特效一定是成功的。120帧的高清影像带来的沉浸感无可比拟,单是一场摩托飙车戏就足以值回那略显昂贵的票价(我真的太喜欢这段追车戏了!),而在几处慢镜头的运用中,我们甚至还能清晰地看清在空中飞快划过的水珠和墙壁碎渣,这种感官体验无疑是前所未有的。

也正如安叔自己所说的一样,他想让“观众以第一人称的视角去看一个第三人称的故事”。

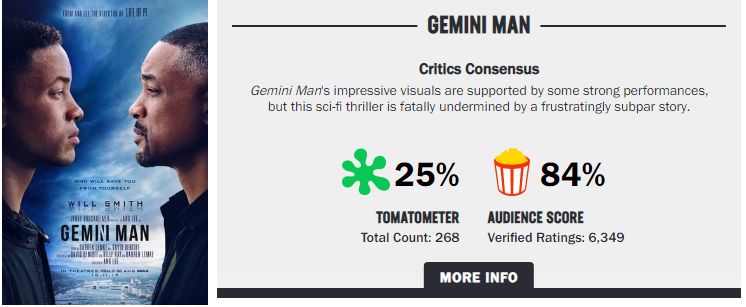

如此看来,《双子杀手》似乎理应是一部成功的作品,可数据却将结果指向了另外一边。

不仅烂番茄的新鲜度仅为25%、北美影评人们一片看衰,连向来对安叔最为友好的内地也是普遍遇冷,上映将近一周仅收获了不到2亿的票房,豆瓣评分仅为7.1分,单日票房冠军的宝座更是只坐了一天便被同期上映的《沉睡魔咒2》给拉下了马。

那么问题出在了哪儿?

“剧情老套”,成为了众矢之的。

这一点无需为安叔开脱,《双子杀手》的剧情的确不够出色,它虽然包含了对于“父子关系”、“克隆技术”、“自我意识”等方面的影射,但却每一方面都只做到了浅尝辄止,更何况有关“克隆”题材的电影在好莱坞也早已算不上新颖。

而影片对于主人公亨利的塑造也同样趋于平庸,他在面对自己成为“弃子”的状态之时表现得更多的是一种“明面上”的无奈,是一种明示,缺少了内在的挣扎和升华。

而在与“小克”的对手戏中,似乎也只有“小克”完成了“成长”,中年的亨利的几段台词也并不足以支撑他的动机与心理变化,纵然史密斯贡献了十分卓越的演技(年轻版的演绎更为出彩),也没能将亨利从“平淡”中拽出。

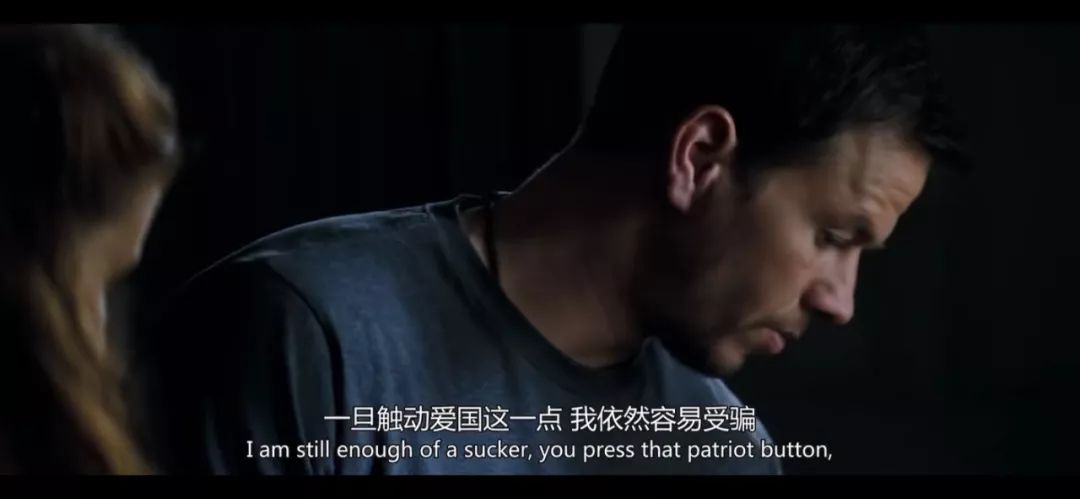

举个例子,同样是退伍军人(杀手),马克·沃尔伯格饰演的鲍勃(《生死狙击》)就显得令人“共情”的多,而他做到这一点也只是依靠一句台词而已。

“他们知道我的弱点,一旦触动爱国这一点,我依然容易被骗,我会正襟危坐地回应,‘要我做什么?头’,虽然我不以此为傲,但也不以此为耻”。

没有过多的渲染,也无需刻意的情绪推动,只是这一句自然流出的话,就足以将人物的沉重感勾勒而出。

那么难道说,曾经最会讲故事的李安这次是真的失手了么?

其实在武汉的那场座谈会上,安叔曾经给过我们他的答案。

“拍一部电影野心不能太大,120分钟不能面面俱到,一定要找好自己的目标”。

李安这次的目标显然不在于讲一个优秀动人的故事,他的目标是把电影技术的革新成果推给每一位观众,而我想这也是他在“比利·林恩”之后选择了一部动作片来作为技术载体的原因。

因为商业动作片一定是最能够将“120帧”的优势与美感展现出来的电影类型,更何况动作片还几乎不存在那所谓的“观影门槛”。

如果说《比利·林恩的中场战事》是一次“打开窗户”的尝试的话,那么《双子杀手》则无疑才是安叔真正的目的所在——他想让每一个人都能感受到120帧带来的全新电影美感。

这是李安对于技术革新做出的一次让步。

可事实就显得残酷了许多。

如今的动作片市场早已是今非昔比,影迷们更偏爱的或是《John Wick》、《王牌特工》系列的那般简单干净的枪斗快感,或是类似《谍影重重》、《碟中谍》系列的那般曲折反转的故事情节,而这两点显然《双子杀手》都不具备。

由此看来,《双子杀手》的票房惨淡似乎也就成了一种合理。

而与之相对应的,便是安叔的这次尝试,很可能将面临巨额亏损的结局。

正巧,在与一位友人聊天时,加七君也被问了一个与之相关的问题。

“你说他花这么多钱做这件事真的有必要么?为什么不选择找个年轻点的黑人演员来化妆出演呢?时间财力都耗费这么多不是费力不讨好么?”

其实这并不只是她一个人心中的疑问,在电影点映后的采访环节中,就有记者朋友向李安问起过这一话题。

坐在椅子上的安叔表现的有些“扭捏”,他说有很多内在的感受是没法用语言来传输给影迷的,但在思索了片刻之后,他还是选择了一个词语作为答案——挑战。

他认为,只有不断的接受挑战,才能保持对于电影事业的一份好奇与新鲜。

而加七君倒是也想用两个字来作为我试图解析他这一做法的原因——尊重。

说几个大家耳熟能详的例子。

斯皮尔伯格为了拍《幸福终点站》而花重金真的建造了一座机场;诺兰跑到香港等了9个月才拿到拍摄许可却只是为了捕捉《黑暗骑士》所需的一小段镜头;而放眼国内,陈凯歌为了他心心所念的《妖猫传》,更是耗时6年亲手打造了一座“长安城”...

我想其实李安与他们的这些做法并无差异,只不过他把这股子劲儿用在了CG技术上面。

因为尊重,所以他们拒绝将就,既然选择了做,就一定做到最好。

我想这也是这些电影大师们得以取得成功的原因。

毕竟,“像”永远是“像”,成不了“真”。

还记得去年的金马奖颁奖礼么,作为当届执委会主席的李安十分重视这次电影盛会,而圈内的众多明星也是纷纷前来捧场,甚至与金马奖有过“不愉快”经历的“女皇”巩俐也给足了安叔面子,时隔多年后重返颁奖季。

但后面的故事大家都很清楚了,台湾导演傅榆的一段愚蠢发言成功将巩俐与段奕宏的冷脸送上了热搜。

当看到李安“召唤”巩俐未果,只好独自一人担任颁奖嘉宾之时,那落寞的身影令人心疼。

而在颁奖礼过后的采访环节里,李安面对着粉丝的安慰和媒体镜头,没有抱怨也没有诉苦,他只是淡淡地说了一句,“我们希望就艺术论艺术,不希望有任何的政治事件或其他的东西来干扰。我觉得艺术是很纯粹的,我希望大家能尊重这一点”。

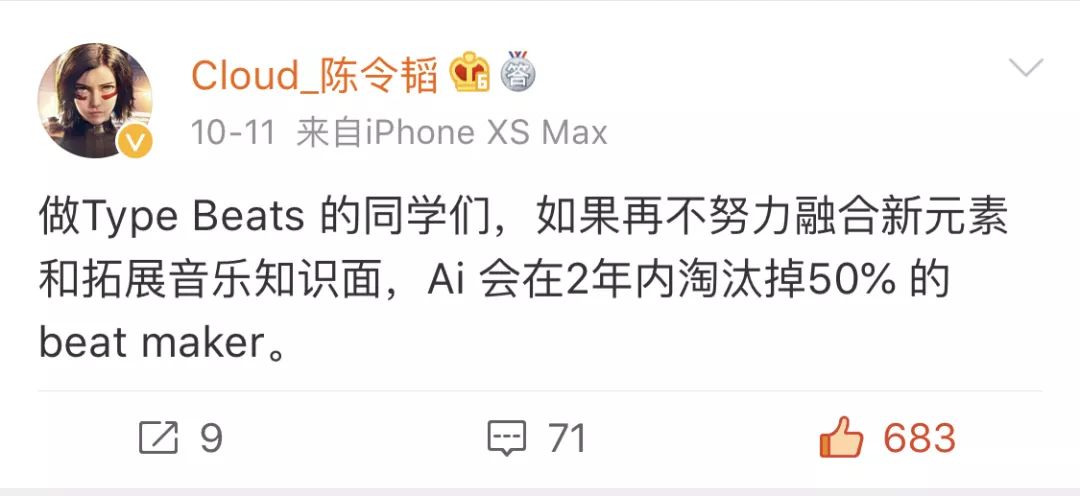

前段时间在微博上看到的一段话令加七君感触颇深,音乐制作人陈令韬说,“如果再不努力融合新元素和拓展音乐知识面,AI会在2年内淘汰掉50%的beat maker”。

的确,随着科技的发展进步,我们已经可以利用科技手段去完成很多曾经无法想象的事,电影领域也亦是如此,当年的《阿凡达》就是最好的例子。

那么当电影技术的发展能够带来更加新鲜、纯粹的观影体验之时,是继续活在舒适区里拍着能稳定盈利的片,还是选择迎接挑战去做那个很可能招致“江郎才尽”之名的第一人呢?

李安毫不犹豫地选择了后者。

也许从《双子杀手》的票房成绩和影片口碑来看,这次的安叔是真的“失手”了,也或许这部电影从此取代了《绿巨人》成了他导演历史上的新一次“滑铁卢”,但我们又怎么能忍心如此轻易地判定说他失败呢?

对于李安导演的下一部作品,我也依旧抱有期待。

本文图片来自于网络,加七君感谢您的阅读~

点击阅读原文获得更多精彩内容

「加七君」

这里关于电影和生活,但我希望,也关于你

长按识别二维码关注我吧~