今天,是李安65岁生日。

《双子杀手》热映,话题讨论度居高不下,在内容与形式、影评人与观众的撕扯之中,新片口碑两极分化。

有人说,高帧率电影即将引领未来。

也有人说,李安是被技术「迷了心智」。

有褒有贬,着实热闹。

或许连安叔自己也没想过,会在这个年纪,陷入如此瓶颈。

趁着这个时机,鱼叔也想来聊几句。

“我真的只会当导演,做其他事都不灵光”

当舆论形容/批评一个人「跌落神坛」的时候,前提,是公认他已经站上了神坛。

人们实在是太爱李安了。

鱼叔我也是,不吝以最饱满的赞美之词表达对其敬意与崇拜。

从「父亲三部曲」,到《理智与情感》、《断背山》、《色·戒》、《少年派的奇幻漂流》,一再地创造惊喜和突破。

奥斯卡8提3中(包括两个最佳导演和一个最佳外语片),金熊、金狮、金棕榈三大国际电影节均有姓名,金马奖、金像奖等等都无需赘言了。

李安凭借极佳的作品与过硬的实力,一步步登上「华人之光」的巅峰。

也因此,他背负了极高的期望值。

一旦新作无法实现自我超越,甚至出现缺憾,观众的失望值也是成倍叠加的。

观众对你产生了兴趣,也会形成既定的印象,你要不负所望。若循老路再深入延伸,所做的就是一种螺旋式的发展。当个人想做线性往前的发展,或做一种跳跃式的突变,而非渐进式的转变时,观众会觉得你背叛、抛弃了他们,你会遭遇一些后坐力。当然有些观众会乐于跟着你一起转变,有些会觉得这种转变反而比较对味;但也有的认定你不管怎么变,还是一样,换汤不换药,你已是永世不得翻身。总之,各种情况都有。

——《十年一觉电影梦》P137

这种落差感极具破坏力。

说没有压力,是不可能的。

在前些日子连番的采访、宣传中,他面容与眼神中透露出的疲惫与无奈,一览无遗。

不过,这其实并不是李安第一次遭遇落差。

就是那个几乎已经被说烂的,关于他成名前「蛰伏六年,在家奶娃」的故事。

被一系列断章取义的报道渲染后,很多人都以为,李安当年就是个怀揣电影梦、郁郁不得志的愣头青,然后传奇性地一朝成名。

但事实并非如此。

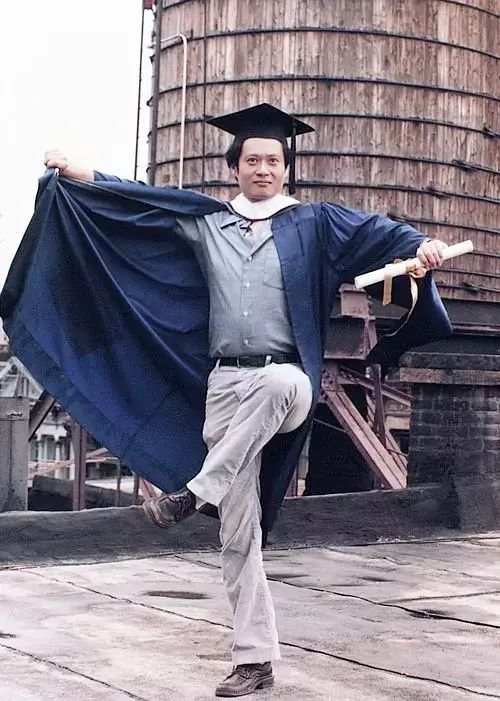

李安的起点其实很高。

1985年从NYU电影制作系研究所毕业时,毕业大作《分界线》在纽约大学影展中得了最佳影片与最佳导演奖。

当晚,美国三大经纪公司之一的威廉·莫里斯经纪公司(WMA)当场就要与他签约,说他在美国会极有发展,劝他留下来试试。

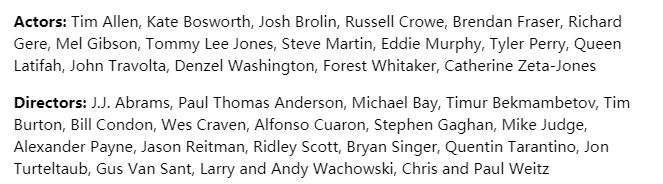

(WMA旗下导演包括:蒂姆·伯顿、昆汀·塔伦蒂诺、梅尔·吉布森、J·J·艾布拉姆斯、保罗·托马斯·安德森、迈克尔·贝等等)

试想,一个刚刚毕业的年轻人收到如此具有诱惑力的橄榄枝,谁会拒绝?

六年间,李安也并不是什么都没做,他撰写了不少剧本。

当时隔三差五就有人捧他,说他的学生作品有多棒,想要谈合作。

但项目来来去去,剧本反复修改,最终却都不了了之。

这些剧本的初稿,若有人喜欢,就叫你改写,三番五次地修稿,这样一两年耗下去,不是无疾而终,就是继续发展,预算从美金六十万到七百万不等,这是美国所谓的企划炼狱(development hell)。据说一个本子从初稿到开拍要缠斗五年,那还是指千万分之一顺利拍成的剧本。

耐心和抗击打能力,就是这么磨出来的。

1990年夏天,在几个项目接连泡汤,心态濒临谷底的时候,时机终于出现了——

《推手》和《喜宴》的剧本在(中国)台湾拿了奖。

《喜宴》

之后的路才慢慢开始好走起来。

如此想来,李安其实算是幸运的,六年等来一个翻身。

相较之下,在好莱坞多少怀揣电影梦的人,一辈子就这么蹉跎了。

当然了,30年前的意气风发,与如今登过峰顶后的心态肯定是不一样的。

但李安依然是李安,那股子执着与韧劲,依然清晰可见。

“同样的路走久了,就腻味了”

很多人不懂,李安一把年纪,怎么就跟高帧率技术死磕上了呢。

用胶片拍不好吗?老老实实写几个擅长的家庭故事、文化冲突不顺手吗?

为什么非得去鼓捣一个全世界都还没弄明白的东西。

这样的声音有很多。

鱼叔也可以想象说这些话的影迷们在期待什么。

相比《双子杀手》,他们或许更愿意看到《饮食男女2》、《断背山2》,以及诸如此类,相似风格、相近主题的片子。

李安当然知道自己擅长什么,也完全可以选择走那条更稳妥安全的道路。

可问题就在于,他自己不愿意,也不甘心。

但凡复盘下他的整个作品履历就会发现,李安从来不是个喜欢重复自己的人。

好奇心,是支撑他拍电影的最大动力。

从学生时代起,我拍片就有个目的:想练习一样新技巧。学生阶段,我没有特别的想法想表达,职业拍片后就有话要说,而不再只是练习新招了。直到现在,我还保持这个习惯,每拍新片总希望能触摸一些新技术。基本上我拍片的胃口很大,有很多好奇心,学到某个技术,就会有快感;而且我希望做出不同的效果,令人印象深刻,我就有很大的满足感。

先是《推手》、《喜宴》、《饮食男女》三部华语片起步,稳扎稳打,积累了口碑。

《喜宴》的票房确实可观,但《饮食男女》却落差很大,台北票房甚为惨淡。

《饮食男女》

之后接拍《理智与情感》,拍简·奥斯汀笔下的英国,这是他第一次与大制片厂合作。

接下来的《冰风暴》和《与魔鬼共骑》,是纯粹的美国题材电影。

前者是70年代的中产家庭,后者是60年代的南北内战,都不好拍,不容易讨喜。

《冰风暴》

而且两部片子都是好莱坞眼中最怕的——

昂贵的艺术电影。

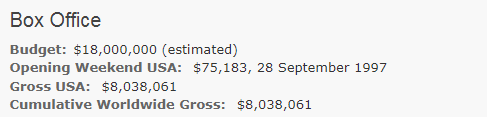

事实也确实证明,两部片子的票房都不理想,《与魔鬼共骑》更是成了当年最赔钱的片子之一。

《与魔鬼共骑》

三部外语片之后,李安又重新回归华语片,挑选的却是与之前风格大相径庭的武侠题材。

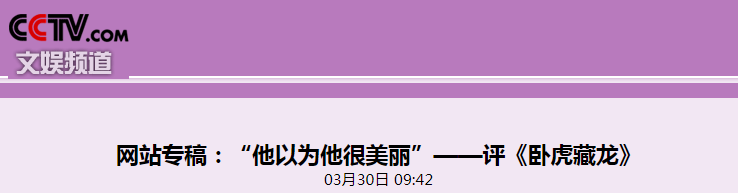

《卧虎藏龙》的剧本最初也不被看好。

「除了我喜欢外,没人赞成。」

今天,翻开任何一本有关武侠电影的文献,都会将《卧虎藏龙》视为「新武侠」的典范,华语大片时代的先行者。

但在当年,国内的评价其实并不乐观。

搜索2000-2001年的《卧虎藏龙》相关影评,内容无外乎两个:

1、这是好莱坞的自嗨,西方中心主义下的东方想象。

2、李安不懂武侠。

简而言之两个字:差评。

甚至,在实际拍片过程中,李安与动作指导袁和平也产生过分歧。

矛盾点就在于那场日后成为精彩华章的「竹林戏」。

这场戏在剧本初稿里原本是没有的,是李安突然涌现的灵感。

但袁和平并不太乐意。

一方面,是操作难度实在太大,竹子是软的,人得站在竹捎上随之飘动,演出举重若轻的效果;

另一方面,是跟以往武侠片路数不一,不打斗,不套招,就这么轻飘飘飞着,感觉不会好看。

拍到后来,袁和平也恼了,问:

「你到底是要打还是要意境?」

李安回他:

「我们能不能打出一种意境来?」

搞得袁和平也很无奈:「文人说大话。」

李安自己其实是不懂技术的。

不管是武术动作,还是后来的3D、高帧率。

要知道,学生时代的他,数学可是他的老大难,怎么补习都上不去分。

但这反而成了他的一种优势,可以跳脱出来,纯粹电影的角度去进行思考和判断。

作为导演,他很清楚自己想要什么。

心中有蓝图,有把控,然后带领一支优秀的团队,让专业的人做专业事,齐力之下,把原本的虚幻转化成真实可感的画面。

事实证明,这「文人的大话」确实还是搞出来了,而且搞得相当成功。

连卢卡斯工业光魔都来问他,这效果到底是怎么拍出来的,高科技没拍出来的东西,反而是靠传统吊钢丝、戴威亚做出来的。

在「华人之光」的头衔之下,我们有些想当然地默认李安应当成功。

但如前面说到的种种细节,他其实一直都在试错。

后来拍超级英雄电影《绿巨人浩克》,一度也是恶评如潮,至今仍是一些影迷心目中的「李安职业生涯污点」。

但「史上最伟大的影评人」罗杰·伊伯特却给予了肯定,认为李安对于分割银幕的技术处理很成功,「在视觉上非常优雅」。

《绿巨人浩克》

再之后,同性题材的英语片《断背山》、谍战题材的《色·戒》,都是从未尝试过的新类型。

在把讲故事的技能几乎磨炼到极致后,李安又盯上了技术。

于是便有了呈现两极的「技术三部曲」:

《少年派的奇幻漂流》、《比利·林恩的中场战事》、《双子杀手》。

《少年派》大获成功,《比利·林恩》把前者赚的钱全赔进去了,《双子杀手》也基本已经是赔的结局。

李安从来不是一帆风顺,而几乎是故意在走一条高难度模式的路。

单相比试错,重复与平庸令他更难以忍受。

于是也就不难理解《双子杀手》的出现与失败,其实一切依然在他自己的意料之中。

但现实也很清晰。

在好莱坞,片子不赚钱,名气再大的导演也拉不到投资。

留给李安的机会,应该只有一次了。

“是我错了吗?”

鱼叔再单独聊聊《双子杀手》。

《双子杀手》的野心与侧重点是很明显的,就是在推120/60帧技术。

相比《比利·林恩》,李安在新技术中探索新的镜头语言,又前进了一大步。

其技术意义是有目共睹的。

无论是开场惊艳的高速列车狙击,还是中段老幼史密斯之间的摩托车追杀,动作设计与场面调度都非常值得细品。

(尽管这过程中鱼叔也确实出现了晕帧……)

另外,几个与水相关的镜头也令人印象深刻,水波的纹理是前所未有的细腻。

但革新与先锋,感动与共鸣,是两码事。

作为观众,对一部电影的直观感受,绝不仅仅在于视觉,而是心理与生理双重体验过程。

显然,《双子杀手》的故事是失败的。

主题没有新意,情节过于老套,绝非李安的实际水准。

当然,这背后也有很多原因。

一方面,这本子写于上世纪90年代,但碍于技术的限制,至今才被拍出来;

另一方面,李安自己也承认,在剧本层面做了妥协。

「用最前沿的技术讲了个最老套的故事」

既有来自制片方的施压,也为了不让故事抢了风头,让观众能够专注于技术的魅力。

总而言之一句话,技术先行。

但鱼叔自始至终都秉持着一个观点,电影是技术与内容的结合。

技术是血肉,支撑起的,是故事的魂。

电影确实是在技术进步的基础上建立起来的,但一项技术的进步并不代表电影的直接进步。

无论是3D还是VR,必须要成熟运用于电影表达,与内容结合,才是真正能称为「电影技术的发展」。

最直观的例子,有多少人认为,是《阿凡达》之后才有了3D?

但其实这项技术早几十年前就已经产生了。

高帧率技术也是同样,技术是产生了,但得有与之匹配的电影语言承载,诞生新的一套电影语法,才是真的叫,高帧率电影。

关于「内容与技术怎样实现平衡」的问题,鱼叔也亲自问了李安导演。

他的回答,有一个关键词,「迷茫」。

因为目前,他也还没找到答案。

李安自己也承认,严格意义上说,《双子杀手》不是电影,而更偏向于是一个实验品。

不完整,不成熟。

但为了摸索这项技术的门道,就必须要试。

“我觉得要试才知道,不试不能评论。当然最理想的短片一点点试,但我现在也没有这个耐心,而且短片没有资金去做这种试验。电影就是很花钱。你刚刚讲的问题有两个层次,一个是作为导演够不够好,可以用这个东西来讲故事。另一个是观众够不够好,来用这个东西看故事,包括观众是否愿意用这种东西来看故事,你对电影的认识可不可以转变,我觉得这是更大的挑战。

我们会不会做,观众会不会看,我们交流以后有没有这个共识,有没有一个新的类型,怎么样的感情,这个共识是要很长的时间训练的。这是工业的演进跟市场的演变慢慢慢慢走过来。我们需要演练。你不演练,你不去做,你不去试,不去调试,永远不可能开始。”

推动电影技术革新的庞大工程,绝不是靠李安自己一个人就足够的。

但现在的问题在于,确实只有李安在做。

近日,卡梅隆更是公开表示,《阿凡达2》不会以高帧率技术格式上映。

李安是迷茫的,因此会发出怀疑:

「是我错了吗?为什么只有我一个人在做?」

但他又是那么地笃定。

他看到了高帧率技术应用于电影的魅力,那种让梦境成真的美感。

“我觉得理想的世界就是你可以像中国的古画一样,可以在里面居住,影像你可以居住在里面。”

所以他依然不会放弃,只要有机会,他就会继续尝试,一遍又一遍,直到找到他满意的答案为止。

李安在自传里总结自己过往的每部电影时,几乎都用到了同一个词:

「沉淀」

电影的价值不是即刻反馈的,总会受到时间、地域的限制。

票房、奖项只是其经济效益,与当下的受欢迎程度,而非它作为电影的意义。

我觉得如果有所谓的最终价值,经过时空筛选,一路下来所有纷扰的评断,不管好话坏话,都得经过过滤,逐渐会有一些价值沉淀出来。这你没办法避免,也没办法强辩,你会服气,也会不服气,但不服气也没有用,事实就是如此。从电影诞生的一刻起,它就开始历经不断检验的过程,如今经由网络,东西讯息的交换更为便捷,锻炼的火也烧得更加炙旺;至于有多少真金,就看火灭之后的灰烬中留下的是什么了!——《十年一觉电影梦》P242

这是李安评价自己的《冰风暴》时写过的话。

时隔20年,这句话用在《双子杀手》身上也同样有效。

高帧率是否是电影的未来?

鱼叔觉得,是。

它必将拓展电影艺术新的疆域。

但是否会成为主流,发展成如何,鱼叔不是预言家,不妄加揣度。

时间会检验。

而对于李安,他作为艺术家的执着与勇气,是所有电影人都值得学习与惊叹的。

他的下一部作品,我依然万分期待。

助理编辑:帝王蟹

点个「在看」继续期待安叔的下一部作品↘↘↘