民国著名教育家、清华大学校长梅贻琦先生曾言:“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”大师,是大学的灵魂,也是民族的脊梁。即将迎来百年校庆的南开大学,之所以能彪炳史册,也因这里曾汇聚了一大批对中华民族发展举足轻重的大师。

伟大爱国教育家张伯苓、对中国现代数学教学与研究的发展做出卓越贡献的姜立夫、中国近代物理学奠基人饶毓泰、中国化学界泰斗杨石先、中国考古学之父李济……曾经在南开大学为中华民族而奋斗的大师灿若星河,虽然现代少人对其中有些名字略感陌生,但他们却塑造了南开大学的风骨,一定程度上决定了今日中国之格局,也深深烙印在每位南开学子的心中。

值此南开大学百年校庆即将临来之际

我们特推出“百年南开”系列文章

追忆那些大师曾经走过的光辉岁月

用不朽的大师精神致敬南开大学的崭新征程

四处“化缘”创办一流私立大学

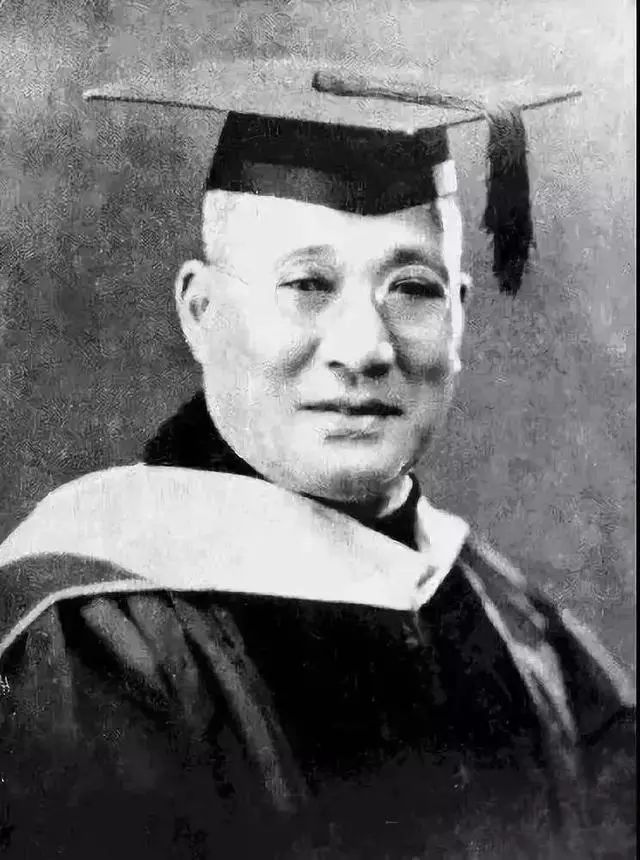

1946年,南开大学校长张伯苓在美国纽约过70大寿时,作家老舍和戏剧家曹愚合写了一首长长的献词:“知道中国的,便知道有个南开……天下人谁不知,南开有个张伯苓!”诚然,谈南开必然绕不过他的缔造者、中国现代教育的一位创造者张伯苓先生。

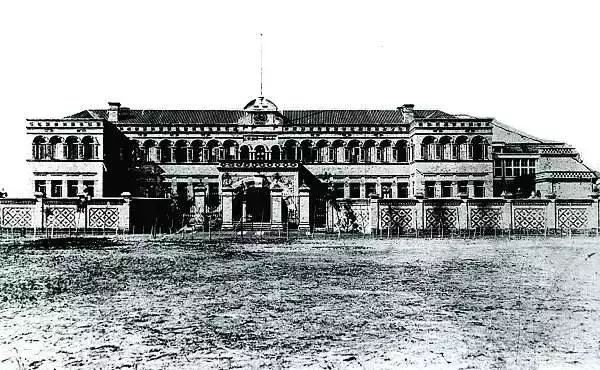

南开大学创办于极具历史意义的1919年,创立初期的南开大学是一所私立大学,其经费主要依赖基金团体和私人捐赠。要钱难,不弯腰更难,既不弯腰又要到钱难乎其难。为了南开,为了师生,张伯苓经常出入各个“衙门”与军阀政客们扯皮找钱。他常说:“教育机构的账上应该是赤字。任何学校当局若在年终银行账上有结余,证明他是一个守财奴。因为他没有能利用这些钱办件好事。”(胡适《教育家张伯苓》)人们都在背后取笑他:“这个化缘的老和尚又来了。”他不以为苦,反以为荣,曾对学生戏谑:“我们这个学校,全靠别人的帮助,我好比是大和尚,你们是小和尚,可以打听打听,哪一家出血,我领着你们去化缘。”(周利成《张伯苓的三次“失策”》)私立的南开办学经费捉襟见肘是常有的事,能维持运转甚至持续扩张,简直就是一个奇迹,张伯苓功不可没。他一直奔走四方,忍辱负重,乞天下之财,求教育独立,谋南开自主。据不完全统计,1917年至1948年,他的催捐函电超过200次,不少是帮助其他组织或个人;出席与南开没有直接关系的会议380多场,各类讲演、报告、讲话482次。

李冬君在《从孔夫子到张伯苓》中列举军阀的部分捐款情况:南开新校建设费,前大总统徐世昌等人捐助银2万6千两;津籍江苏督军李纯(字秀山)去世前立下遗嘱,以家产之四分的150万元,捐给南开大学作永久基金;张学良认捐南开大学基金20万元(注:未完全兑现)。“据统计,南大在初创时军阀官员总共捐助达150多万大洋,其中,财务总长周自齐捐款4万元作办学经费,北洋政府大总统徐世昌捐款16744元,江苏都督李纯捐款37165元等。”(梁吉生《张伯苓与南开大学》)

南开大学成立时,李纯督军祝词提及的捐资军阀和政客就有8位之多,“自两先生(注:指严修、张伯苓)计划书出,黎前总统、冯前总统、徐大总统、曹督军、阎督军、孟督军、陈督军、曹省长莫不起而赞成。”这些都是李督军平级或上级,“省军级”以下将官未列入。

尤其让人眼睛一亮的是,袁世凯虽然逆历史潮流,窃国称帝,袁家资助南开却毫不含糊。袁世凯捐助一万元建南开礼堂,故以其字慰亭命名为“慰亭堂”;美国洛克菲勒基金团决定捐助南开大学25万元,条件是本国配捐一半,袁世凯的婶婶袁太夫人闻之,即命其子袁述之认捐7万;“思源堂”为南开实验楼,是袁述之母亲捐银10万元建筑的,“思源”有“思袁”之意。

经过张伯苓先生及无数大师的不懈努力,南开很快凭实力和质量,在政府、社会、家长中确立口碑和地位,南开大学成立短短15年左右,已成为中国最著名的综合大学之一。当年,天津民间流传着一句新谚语:“天津有三宝:永利、南开、大公报”(韦启良《张伯苓:把科学从崇高的地位拖到尘埃》)。“永利”指1917年由民族资本家范旭东和化学工程师侯德榜创建于天津的永利制碱公司,为民国时期中国规模最大的私营化工企业;《大公报》指1902年英敛之在天津创办的民营报纸,为全国主流媒体。

张伯苓与蒋介石的结缘

之所以说南开大学中国近代史上的一个“异类”,不仅在于它是民国时期私立大学中的佼佼者,更在于其虽于抗战炮火中毁于一旦,却又能依赖舆论及政治力量的运作得与北大、清华联合并肩且跻身国立,摆脱办学困窘并时来运转。在南开命运转机的背后,不得不提到一个人——蒋介石。

蒋介石对于张伯苓创办南开的事迹及教育理念十分欣赏,几次欲请张伯苓出任要职。张伯苓则深知利用中国政治人物的能量对于南开学校生存的重要性,也极力靠拢中枢,以求获得更多的教育资源扶持南开大学的发展。1928年冬,张伯苓在与钱昌照的会面中极力称颂蒋介石,钱氏回南京后对蒋介石称赞南开大学办得好。蒋介石立即电令张学良补助南开大学经费,令张伯苓十分感激。12月18日,张学良在沈阳与即将出访美国的张伯苓会面,并允诺捐20万元,分10年付给,每年2万。这是目前看到的蒋介石与张伯苓交往的最早记载。

1930年12月24日,张伯苓拜会国民政府主席蒋介石等党政要人。蒋介石“对南开校风及张伯苓三十年如一日的办学精神尤为钦佩,更同情南开的经济状况,答应将设法补助南开”。应该说,这是蒋张两氏的第一次会晤。此后,张伯苓多次致信蒋介石声言南开“经济维持目前实无能为力”,请求“中央特别谖[援]手”。蒋介石电请张学良代为“拨款为助”。这或许只是蒋介石拉拢教育界名流的一个举措,但至少表明战前蒋氏与张氏间关系已相当亲密。

有中国即有南开

1937卢沟桥事变后天津陷于战火中。7月29日凌晨,以南开大学为据点的国民革命军第29军第38师一部,从八里台进攻海光寺日本兵营及日租界。下午,日军飞机重点轰炸天津重要设施及军事目标,驻守南开大学的第38师预备营即被炸死百余名官兵,秀山堂、木斋图书馆被毁。30日下午,日军百余名乘车携汽油至南开大学,到处放火,思源堂、芝琴楼、教授宿舍及邻近民房“尽在火烟之中”。与此同时,南开中学、南开女中也在多次轰炸中被毁。

南开大学被炸时,校长张伯苓不在天津。29日夜,张伯苓得知南开大学被炸的消息,悲痛欲绝。30日下午,张伯苓向《中央日报》记者发表谈话:“敌人此次轰炸南开,被毁者为南开之物质,而南开之精神,将因此挫折而愈益奋励。故本人对于此次南开物质上所遭受之损失,绝不挂怀,更当本创校一贯精神,而重为南开树立一新生命。本人惟有凭此种精神,绝不稍馁,深信于短期内不难建立一新的规模,现已在京成立南开办事处。”

在抗战初期特殊的氛围中,南开大学成为战时中国一个惨痛的象征。黄炎培著文称:“今敌人发于政治上的凶欲,有意毁灭南开大学,适足以证明被毁灭者不但在文化上有伟大贡献,致惹起敌人的嫉恨,并且它所养成的青年,他们的思想与能力是给民族前途以重大保障,使敌人发生不容并立的感觉,致出于最残酷的一种手段”。日军“能毁灭我有形的南开大学校舍,而不能毁灭我无形的南开大学所造成的万千青年的抗敌精神,更不能毁灭爱护南开大学的中华全国亿万民众的爱国心理”。或许正是在这一背景下,南开被毁成为蒋介石营造抗战氛围、凝聚教育文化界人心的一个最佳时机,蒋氏明确地安慰张伯苓:“南开为中国而牺牲,有中国即有南开!”南开的命运及历史轨迹由此巨变。

联合创办西南联大

1930年代中期,蒋介石渐将国民党内反蒋派系一一折服。抗战全面爆发后的蒋介石,更被视为中国抗战及建国的领袖人物。8月1日,蒋介石会见张伯苓并发表支持南开重建的讲话。不管蒋氏出于何种考虑,讲话所引起的巨大社会反响,也直接影响着教育部优先考虑对南开大学的安置。

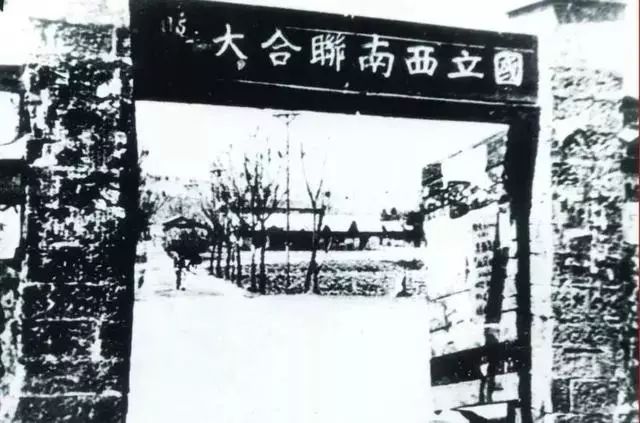

8月中旬,教育部与北大、清华、南开三校长进行协商,商讨平津失陷后救济三校的办法。由于“平津专科以上学校教职员学生为数极多,势非借读所可以完全救济”,教育部决定在长沙设立一所临时大学。由于战前清华大学在长沙修建了一所新校舍,正可用来安置三校师生。后“因战事而失业之教员与费用断绝之学生,流离失所,亟应救济”的缘故,要“为国储才”,决定将长沙临时大学移驻昆明,改称国立西南联合大学,仍由北大、清华和南开三校组成。

战火摧毁了南开旧址,诸种机缘的叠合,使南开转为国立。在抗战最困难的时候,私立南开的办学费用如果自筹将难以生存,而转由国家负担则压力顿减;学校因与北大、清华联合,在教学、科研上受益良多而渐成强势,在国际上也因三校毕业生大批赴美留学后成就斐然而声誉日隆,南开大学的命运由此发生重大改变。每念及此,都不由得联想到蒋介石与张伯苓间那重复杂关系和深重的友谊。

私立向国立的转变

1941年12月7日,美国卷入太平洋战争。在张伯苓看来,“太平洋战争爆发,暴日自速其败云,我与同盟国之胜利为期当不远”。战争结束后,南开大学将面临着复校天津的重大问题。在当时的西南联大,南开部分规模最小,教授人数仅占联大总数的十五分之一,既与战前相比大为减少,“将来复校必感才荒”,须提前予以谋划。

1942年2月13日,张伯苓拜会蒋介石并就南开复校问题进行了初步沟通。蒋介石“仍本‘有中国即有南开’之诺言,允对我校复校时,与国立大学同等待遇”。这次会见后,张伯苓即对南开复校已是心中有底。

1943年春、1944年夏,张伯苓又两次召集在昆明的南开大学人员赴重庆商讨复校计划,为复校做好了充分准备。此时,复校虽然只是构想,但张伯苓心中有底,因为“南开得有元首之奖掖,邦人之提携,将来复校工作,前途绝对乐观,可断言也”。1945年8月11日,日本投降的消息传到重庆和昆明。张伯苓即上书蒋介石,称南开师生对蒋氏“有中国即有南开”的诺言“咸为感泣”,并随即提出三个要求:

“南开大学未来之发展,需费颇巨。在最初十年所需之款,拟请按照北大、清华经费数目,由政府拨付”

由于南开原址的校舍设备均被毁坏,“拟请政府就华北敌产中,指定相当财产,予以赔偿,并作学校永久基金”

“上项敌产,在未能奉拨变价之前,并请准先由政府拨借相当款项,以便赶工兴建宿舍,并积极进行复校工作”。

张伯苓声明:上述三点主旨在于“使南开由敌人侵略而毁灭者,得由敌人产业之赔偿而复兴”。

在此,深知利用其与蒋介石关系的张伯苓,既巧妙地以蒋介石允诺为说词,又合情合理地要求以敌产赔偿南开被毁财产,更力求争取南开在经费上能与北大、清华比肩。但无奈蒋介石坚持:经费事宜可以商量,但南开大学“商改国立”。

至此,张伯苓事实上已通过其与蒋介石的特殊关系,解决了南开战后复校的经费问题。从此后中国经济因国共内战而迅速崩溃、教育几乎瘫痪的局面来看,如果当时南开不依靠国民政府解决经费来源的话,南开的命运真是难以测定。

然而,在南开究竟是私立还是国立的问题上,张伯苓还是犹豫再三。蒋介石十分敬重张伯苓及其所创事业,也希望借助张伯苓的支持以著声望。张伯苓上书蒋介石时明确表示:虽然南开复校,“实非政府资助不克有济”,却“愿仍以人民团体立场,继续努力,以贯彻为国服务之初衷,上酬钧座爱护之盛意”。在蒋介石坚持下,迫于战时经济严重困难、经费无着的压力,张伯苓只得同意南开国立,但表示:以十年为期,十年后改为私立。

1946年4月3日,教育部及文官处所拟南开大学改为国立的“签呈”。国民政府拨付西南联大复校资金30亿法币,南开分得8亿元。以西南联大中南开师生规模相较,此项经费的份额应可满意。4月9日,教育部正式宣布南开大学改为国立,张伯苓仍任校长。从此,南开大学开始了国立时代。

张伯苓介入政治的开端

抗战以后,张伯苓以重庆南开中学为基地,继续着他伟大的教育之梦。考虑到复校经费的问题,1938年张伯苓加入国民党,并逐渐从政,直到1948年还短暂担任了国民党考试院院长一职,也正是这一职位,让他在晚年与亲手创办的南开大学彻底“分手”。

改为国立大学后,南开大学在天津的复校工作进展顺利。在国民政府财政日益困难的状况下,南开大学的员役生活补助费、学生膳费等从未欠发过。张伯苓自己也说:“自改国立以后,经济方面兄之负担减轻,可以稍息心力。校舍维修工程迄今末停,均由国库支给”

张伯苓此时的心境,是否真如后人为张氏辩解得那样只是为蒋介石所迷惑“一脚踏在臭沟里”已不得而知,但精明干练的张伯苓深知,没有政治支持,南开顺利复校、财路通畅及以后的扩张几无可能。或许这种考量,才使得张伯苓在政治与教育两端游移不决。不可否认,蒋介石有利用张伯苓声望的政治考虑。

1947年,在蒋介石授意下,天津市长杜建时令南开校友阎子享、冯紫墀等组织“公能学会”,公开为张伯苓竞选国大代表。享有巨大声誉的张伯苓,以13万余张选票当选为天津籍“国大”代表,据称“个人得票之多全国之冠”。南京、平津一度传出张伯苓预备竞选副总统的消息。

1948年5月,蒋介石邀请张伯苓出任“行宪”政府首任考试院院长。张伯苓初以身体健康欠佳、只知教育不懂政治为由婉拒。此后蒋介石多次打电报,语辞恳切地劝张氏就任。表示考试院下属只有两部,“只须先生总擎其成,决不致事务太繁”。蒋氏甚至声称:“如先生以体力一时不便南来,则暂由副院长代理,以待尊体完全康复再理院务,亦无不可。请勿再辞,不胜公私交感之至”。无奈的张氏,自知“身体、年龄、经验均不应担任”此职,但“惟以总统德意感召,只有承乏斯席”。7月6日,张伯苓正式出任考试院长。

心系南开拒绝南下

1948年末,随着辽沈战役结束和平津、淮海战役展开,国民革命军兵败如山倒,国民党统治已岌岌可危。以养病为由只身避居重庆沙坪坝津南村的张伯苓,从内部透视国民党的腐败政治,极度失望之余几度辞职不准。

但张伯苓明确感受到“时局不如前此乐观”。随着战事逐渐明朗,国民党政权先南迁后西向,败象已明,张伯苓对于国民党的最后一点幻想彻底破灭。张伯苓致电已在台南的蒋介石,除报告“曾患脑冲血症,现已痊愈”外,仍表示“惟老病之身,难供驱策。考试院事已一再请辞,望能摆脱,藉免尸位素餐之讥”。蒋介石多次挽留但无奈张伯苓老先生去意已决。

之后,蒋介石再次专程到津南村会见张伯苓,希望他随国民政府迁台或赴美。蒋氏当面许诺:张氏只要走,什么条件都可以答应。可以在飞机上专设卧铺,家属均可随行。张伯苓均婉言谢绝。此时,张伯苓接到了周恩来托南开校友带去的香港来信:“老同学飞飞不让老校长动”,他相信有周恩来照顾,自然无忧。张氏年事已高,自然也不愿远离家乡。蒋介石离开重庆赴台后,又再令蒋经国催请张伯苓:“给先生留下一架飞机,几时想走就几时走”,但张氏以“不愿离开南开学校,更不想离开祖国”为由拒绝了蒋介石的邀请,为蒋张关系、蒋介石与南开的关系划上了最后的句号。

进不了南开的南开校长

建国前夕,张伯苓受到周恩来的邀请,来到北京,为躲避政治运动在北京小住四个月之久。后去天津,但此时的南开早已物是人非了,由于在国民党时期曾短暂担任国民党考试院院长一职,这位南开之父已经被那个时代所抛弃,连他去参加校庆时都受到冷遇,南开中学甚至拒绝他的入内。这样一位75岁高龄的老人,在受到连续的冷遇之后,郁郁而终。

张伯苓故去不久,思想改造运动席卷全国高校,南开大学于是决定以张伯苓为靶子,在文、理、工财经学院展开批判,主要批判其教育观点、政治态度和对南开大学的影响。财经学院主要批判张伯苓解放前创建南开经济研究所是如何为帝国主义、买办官僚服务的。为了推进批判的热潮,有的学院工作组针对张伯苓问题还专门做了辅导报告,启发教师提高认识,划清界限。通过批判,不少教师体会流风所向,纷纷指斥张伯苓办学是为了个人,是向上爬;说他的人格“很卑鄙”、“不学无术”;说他给南开制定的“公能”校训中的“公”是为蒋介石服务的,“能”是能够升官发财;南开培养出来的学生是为反动阶级服务的云云。

这种群众运动式的无情批判,是已经死去的张伯苓无法加以申辩的。当时也确实有些文学院、理学院等院系的教授出来为张伯苓的办学成绩说句公道话,但微弱的呼喊不可能抵挡住另一种巨大的社会倾向。张伯苓曾像流星一样划过中国近代教育史的夜空,如今却突然消失在了。这种社会性“失忆”几乎持续了30多个年头。

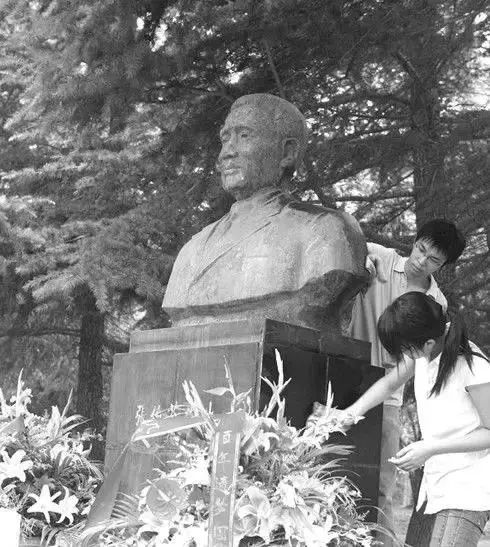

直至1986年4月5日,正值张伯苓诞辰110周年,在逝世38年之后,老先生才得以正名,当时在南开大学举办了张伯苓诞辰110周年纪念大会。学生陈省身题词:伯苓校长毕生尽瘁,一代伟人、功在国家,愿大家体念公能校训,使南开对四化做出最大贡献;学生曹禺题词:高山景行,得天下英才而教育之。

这一天,张伯苓铜像和张伯苓纪念亭也在南开大学揭幕。

1989年10月,按照张伯苓生前遗愿,他的骨灰连同夫人王淑贞的骨灰合葬于南开大学风景秀丽的小花园内。他的铜像也迁于此地。

张伯苓的时代过去了,没有张伯苓的南开还在。在海河畔、嘉陵江之滨和釜溪河边,那里有塑像、有碑文,还有老人的口口相传,研究者的著述……穿越时空,穿越风雨,仿佛那位留短平头的、戴墨镜的教育巨匠就在我们面前。

平生德义人间颂,身后何劳更立碑。张伯苓的名字,就是中国近代教育史的一座丰碑!

奠定百年传承的南开精神

拨开历史的迷雾,我们再回望张伯苓先生的一生,依旧是十足的敬佩。他不仅亲手缔造了南开大学这所百年名校,更奠定了熠熠生辉的南开精神。

张伯苓校长在《南开四十年校庆纪念特刊》上写过这样一段话:“南开之事业无止境,南开之发展无穷期,所望我同人同学,今后更当精诚团结,淬厉奋发,抱百折不回之精神,怀勇往直前之气概,齐心协力,携手并进,务使我南开学校能与英国之牛津、剑桥,美国之哈佛、雅礼并驾齐驱,东西称盛。是岂我南开一校一人之荣幸,实亦我华夏国家之无疆之光辉也。”这充分展现出张伯苓先生的襟怀与风范,也成为历代南开人不懈努力和奋进的目标。

南开学校不仅培养了一批学术大师,而且造就了成千上万公能兼备的国家民族栋梁之材。张伯苓先生奋斗的、向上的、进取的不屈不挠的精神,恰恰就是被世人景仰的南开精神,也是激励一代代南开人奋发图强的信仰。

南开大学的历史在迎水道走过一段

在南开大学百年的跌宕岁月中,迎水道校区亦是一个不可或缺的注脚。南开大学迎水道校区始建于1983年,原为天津对外贸易学院校址。1994年12月并入南开大学的对外贸易学院,与南开大学两系一所组建成了南开大学国际商学院。直到1996年6月国际商学院迁入总校,南开大学迎水道校区从此诞生。

伴随着南开大学海河教育园校区的建立,2015年8月起,南开大学迎水道校区再没有迎来新生。2016年11月,南开大学迎水道校区正式开始拆除。迎水道校区存在的时间虽然不长,但南开大学的历史却实实在在的在这里走过一段。允公允能、日新月异的南开精神,也在这里激荡过无数南开学子的人生梦想。

2017年7月31日,保利发展摘得南开大学迎水道校区地块,起笔这块传奇土地的崭新篇章。心怀对南开精神的敬畏,追寻着一代代大师的光辉足迹,保利发展将以敬畏之心珍视土地的馈赠,为知己者打造动人之作,让南大故地迎来璀璨新生。

追忆大师光辉足迹,致敬南开大学百年校庆。更多南开大师的绝代风华,“百年南开”系列文章将持续为您奉上。

一直在,只为等你