今年的10月17日,是南开大学建校100周年(1919年~2019年)。

清华大学校长梅贻琦曾言“所谓大学者,非谓有大楼之谓也,有大师之谓也。”曾经那些在南开大学为中华民族而奋斗的大师,他们塑造了南开大学的风骨,深深烙印在南开学子的心中,在一定程度上也决定了今日中国之格局。

1946年,作家老舍和戏剧家曹禺合为南开大学校长写了一首贺寿献词:“知道中国的,便知道有个南开……天下人谁不知,南开有个张伯苓!”诚然,谈南开必然绕不过他的缔造者、中国现代教育的一位创造者张伯苓先生。

创办南开中学

1876年4月生于天津的张伯苓,早年入北洋水师学堂学习欧美科技文化知识,毕业后入海军服务,想通过海军使中国强大起来。甲午战争打破了张伯苓的“海军救国”梦想,他决定回天津从事教育。

在北洋海军服役时的张伯苓

回到天津后,张伯苓在曾任贵州学政的老乡严修家做家塾教席,讲授数学、理化和英语。教授之余,张伯苓还和学生一起踢足球、骑自行车、玩惠斯特(桥牌的前身)等。因和严修教育理念相同,且都热心教育救国,两人一拍即合,于1904年改家塾为敬业中学堂。1906年严修在南开洼购地建新校,改称南开中学,张伯苓为监督(即校长)。

严修(左)、张伯苓(右)

彼时的南开中学有不少富二代、官二代。富家弟子吸纸烟当时是时髦。每次假期回来的训育课,学校都要检查学生手指的熏黄和口袋的烟味。一次,一个学生质问张伯苓:“您叫我不抽烟,您干吗还抽烟呢?”张伯苓一时无语,遂把烟袋撅断说:“我不抽,你也别抽!”从此他一生再没有吸过烟。

在张伯苓的经营下,实行西式教育的南开中学保持着良好的学风,赢得了很高的社会声誉。吸引各地学子纷纷投考,包括梁启超、冯玉祥、段祺瑞、袁世凯、黄兴、胡适、叶圣陶、张自忠、邹韬奋等名人也把子女送到南开中学。而南开中学在一百年期间,师生成长为各类科技院士(包括少数外国院士)者多达60余人,其中成为国民政府院士的有梅贻琦、陶孟和、吴大猷、钱思亮、殷宏章等。

1916年,周恩来(前排左一)就读南开学校(即现在的南开中学)时与同学的合影

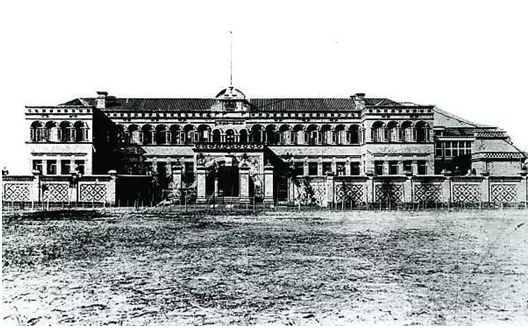

创办南开大学

1917年8月,张伯苓赴美国纽约哥伦比亚大学师范学院进修教育,第二年4月,严修亦去美国考察。二人遍游美国和加拿大,考察各级各类学校,详查其教育体制,访问了许多校长和教师,同时也考察了与教育有关的设施如图书馆、博物馆、教育行政管理机构等,为创建南开大学做准备。经过多方筹备,南开大学于1919年9月正式开办,招收包括周恩来在内的96名学生,分文、理、商三科。其校训是“允公允能,日新月异”。

1917年8月-1918年11月在美国哥伦比亚大学留学时的张伯苓

南开大学创办于极具历史意义的1919年,创立初期的南开大学是一所私立大学,其经费主要依赖基金团体和私人捐赠。在南开大学即将成立之前,摆在严修、张伯苓等人面前的第一要务,就是四处募集所需的大笔资金。

要钱难,不弯腰更难,既不弯腰又要到钱难乎其难。为了南开,为了师生,张伯苓经常出入各个“衙门”与军阀政客们扯皮找钱。他常说:“教育机构的账上应该是赤字。任何学校当局若在年终银行账上有结余,证明他是一个守财奴。因为他没有能利用这些钱办件好事。”(胡适《教育家张伯苓》)

人们都在背后取笑他:“这个化缘的老和尚又来了。”他不以为苦,反以为荣,曾对学生戏谑:“我们这个学校,全靠别人的帮助,我好比是大和尚,你们是小和尚,可以打听打听,哪一家出血,我领着你们去化缘。”(周利成《张伯苓的三次“失策”》)

私立的南开办学经费捉襟见肘是常有的事,能维持运转甚至持续扩张,简直就是一个奇迹,张伯苓功不可没。他一直奔走四方,忍辱负重,乞天下之财,求教育独立,谋南开自主。据不完全统计,1917年至1948年,他的催捐函电超过200次,不少是帮助其他组织或个人;出席与南开没有直接关系的会议380多场,各类讲演、报告、讲话482次。

据《严修年谱》及《张伯苓年谱长编》,1919年5月之前,严张二人为了筹款,曾赴天津、北京、太原、保定、南京等地奔走,拜见各方军政要员。“据统计,南大在初创时军阀官员总共捐助达150多万大洋,其中,财务总长周自齐捐款4万元作办学经费,北洋政府大总统徐世昌捐款16744元,江苏都督李纯捐款37165元等” (梁吉生《张伯苓与南开大学》) 。

经过张伯苓先生及无数大师的不懈努力,南开很快凭实力和质量,在政府、社会、家长中确立口碑和地位,南开大学成立短短15年左右,已成为中国最著名的综合大学之一。当年,天津民间流传着一句新谚语:“天津有三宝:永利、南开、大公报”(韦启良《张伯苓:把科学从崇高的地位拖到尘埃》)。“永利”指1917年由民族资本家范旭东和化学工程师侯德榜创建于天津的永利制碱公司,为民国时期中国规模最大的私营化工企业;《大公报》指1902年英敛之在天津创办的民营报纸,为全国主流媒体。

从1904年张伯苓与严修创立南开学校、倡导新学,到1919年两人创办私立南开大学,再到1947年牛津大学宣布承认南开学历(当时中国只有7所高校学历获承认),南开的故事既是20世纪上半叶中国高等教育的缩影——饱经战乱仍努力拥抱文明、委身政治仍努力维持独立,亦有其独特性——与蔡元培、胡适等人不同,张伯苓并非传统意义上的人文主义者,他的思想没有体系(黄钰生语),他的直白口语和天津口音让一些人觉得不够学术(何兆武《上学记》),但同时,他也少了许多文人式的瞻前顾后,从而能更好地带领一所时刻处在危机边缘的私立大学,长期保持相对充足的经费、较高的学术水准、高效清廉的运转,并发展出“允公允能”之校风。

爱国三问

1935年,日寇魔爪伸向华北,其天津指挥部和兵营就设在南开大学、南开中学之间的海光寺。这年开学典礼,张伯苓问了全校师生三个问题,顿时激发全场共鸣,燃起爱国斗志。

当年振聋发聩的“爱国三问”──

你是中国人吗?

你爱中国吗?

你愿意中国好吗?至今仍回响在每位南开人和每个中国人的耳畔,这既是历史之问,也是时代之问、未来之问。

2019年8月25日,历经百年沧桑的南开大学迎来本科新生开学典礼,南开大学校长曹雪涛重温老校长张伯苓的“爱国三问”,现场4000余名新生言语铿锵──“是!”“爱!”“愿意!”“愿祖国繁荣富强!”

百年树人,风雨载途。不同时空的南开问答,一脉相承的爱国精神,也必将在一代代南开人心中赓续传扬!

纪录片《百年南开张伯苓》

金鹰纪实卫视晚21:00正在热播

致敬南开百年,再现人物风范

全国各地的小伙伴可以参照以下频道号

收看金鹰纪实卫视:

长沙:8 北京:690

上海:279 广州:91

湖南省全省都可以看到哦!

IPTV可收看的城市及地区:

北京 上海 广东 江苏 深圳 山东

湖南 山西 贵州 河北 新疆 吉林

内蒙古 福建 陕西 广西

“在看”的永远18岁~