文革时期、大扩招时期、内涵式发展时期,北京高校历经三次外迁。在时代的车轮下,每次外迁都有新的内涵!

一、在命运的车轮下

提到京校外迁,很多人都想到的是“50年前在京的13所高校外迁”。

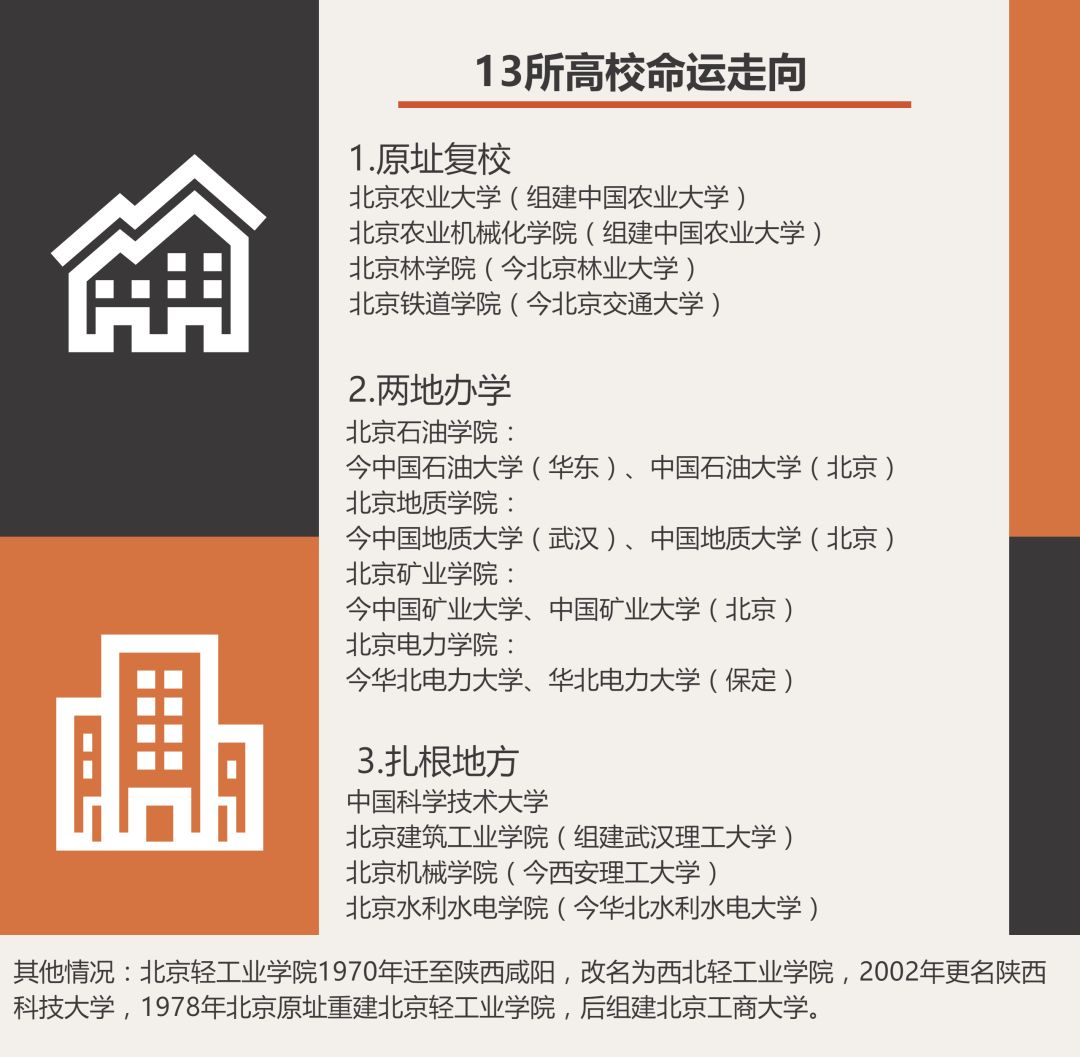

1969年,受国内外形势影响,根据林彪“第一号通令”,中央决定将中国科学技术大学、北京建筑工业学院、北京轻工业学院、北京机械学院、北京电力学院、北京水利水电学院、北京地质学院、北京矿业学院、北京农业大学、北京农业机械化学院、北京林学院、北京铁道学院等十三所重点高校迁出北京,外迁至河北、陕西、湖南、湖北、安徽等地,称之“京校外迁”。

随后,这些学校进入了动荡、颠沛流离的状态。在仓促的搬迁中,仪器、图书资料、标本、教学资料等损失惨重。而这13所高校的命运走向也判若霄壤,有的原址复校,有的开启了异地办学模式,还有的在地方上生根发芽。

这13所京校外迁极大地影响中国的高等教育资源布局。一些高校就此沉沦,如当时比较知名的北京轻工业学院、北京水利水电学院等等,在地方上一蹶不振成了普通高校。要知道,当时的北京水利水电学院和如今的河海大学是一个层次的高校,但如今的华北水利水电大学早已被河海大学甩在了后面。

而中国地质大学、中国矿业大学、中国石油大学等高校都开启了异地办学模式。

但从另一方面来讲,京校外迁所带来的高等资源下放也助推了地方高等教育资源的发展,如中国矿大、中国地大落户的徐州和武汉,中国科学技术大学落户的合肥都成为受益者。

二、第二次“京校外迁”

事实上,建国后,国内还发生过第二次“京校外迁”,这次外迁发生在“高校扩招”以后。

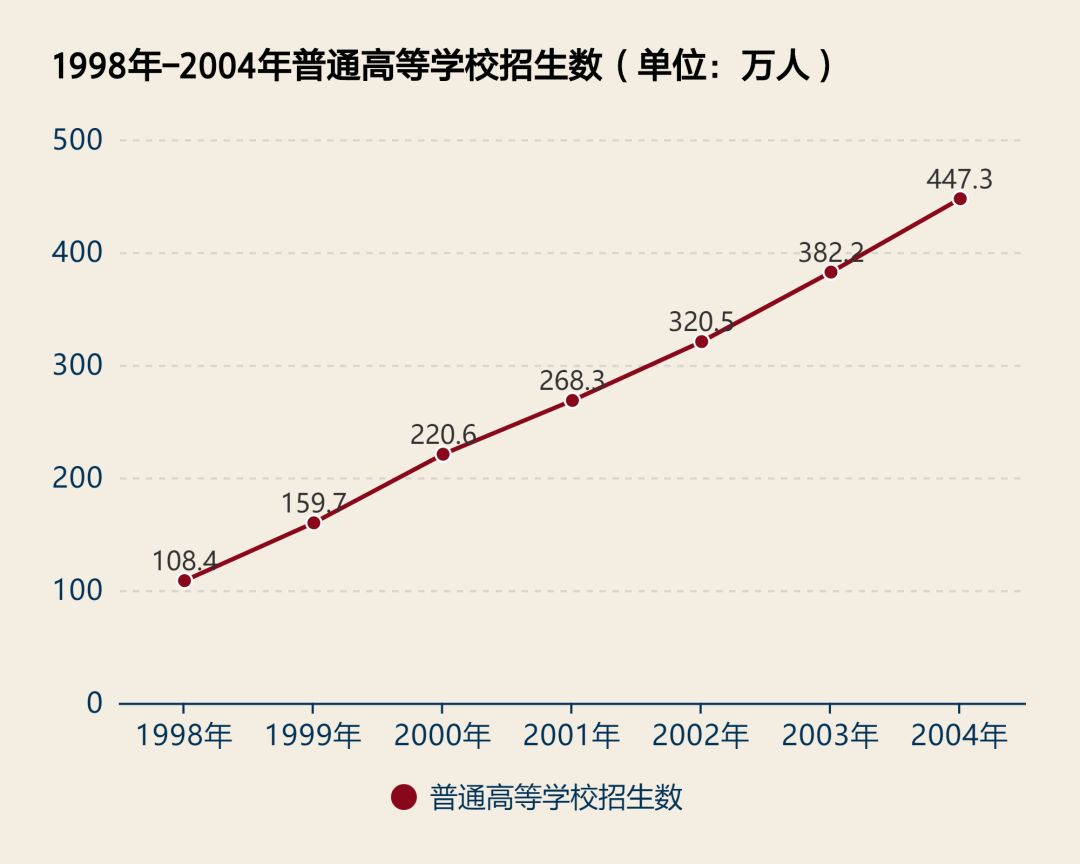

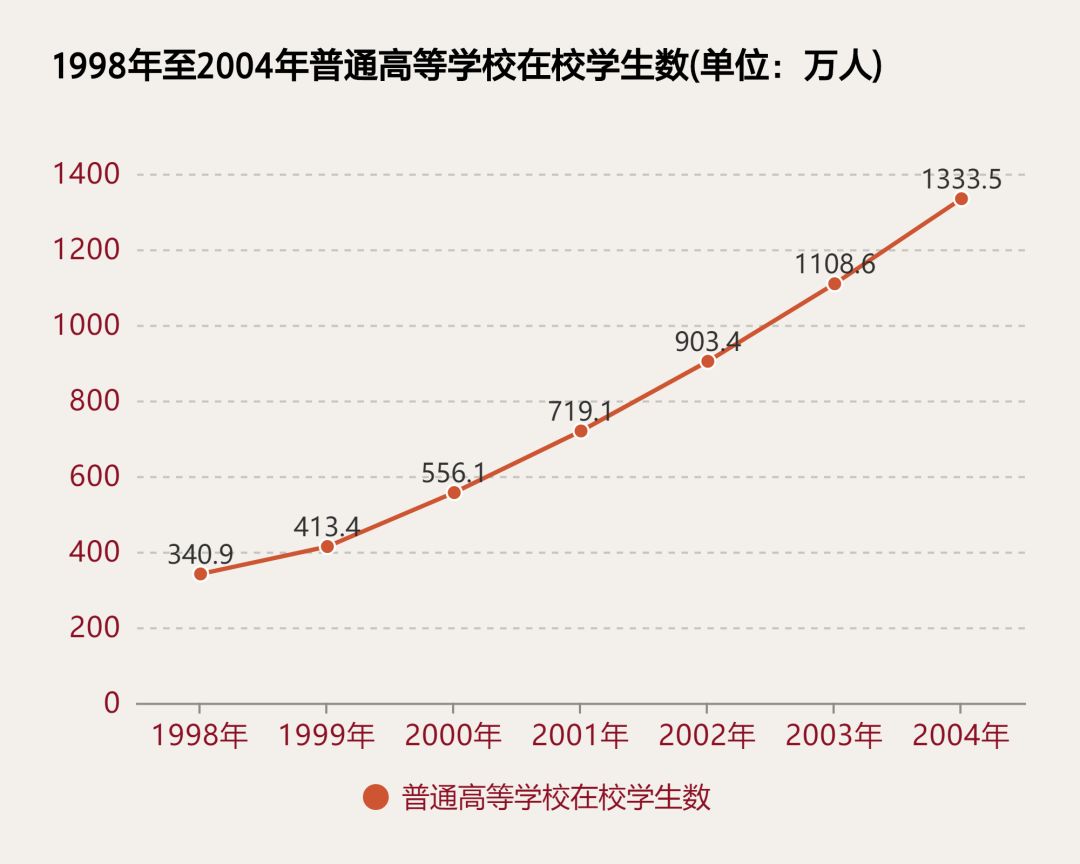

1999年,我国开始实行“高校扩招”。当年,高校招生人数增加51.32万人,招生总数达159.68万人,增长速度达到史无前例的47.4%,之后2000年的扩招幅度为38.16%,2001年为21.61%,2002年为19.46%,到2003年,中国普通高校本专科生在校人数超过1000万。

数据来源:国家统计局

相伴而来,北京高校教育设施开始短缺,建造大学城之风开始兴起。据不完全统计,仅两年时间,全国规划建设的大学城就达50多个,涉及21个省市。

位于河北廊坊的“东方大学城”有包括北京航空航天大学、中国社会科学院研究生院等知名院校在内的近60所大学入驻,累计超过40万名学生曾在此学习和生活。但是,现在这些院校大都已先后撤离,如今该大学城只剩下7所院校。(数据来源:中国高教研究 2017年第1期)

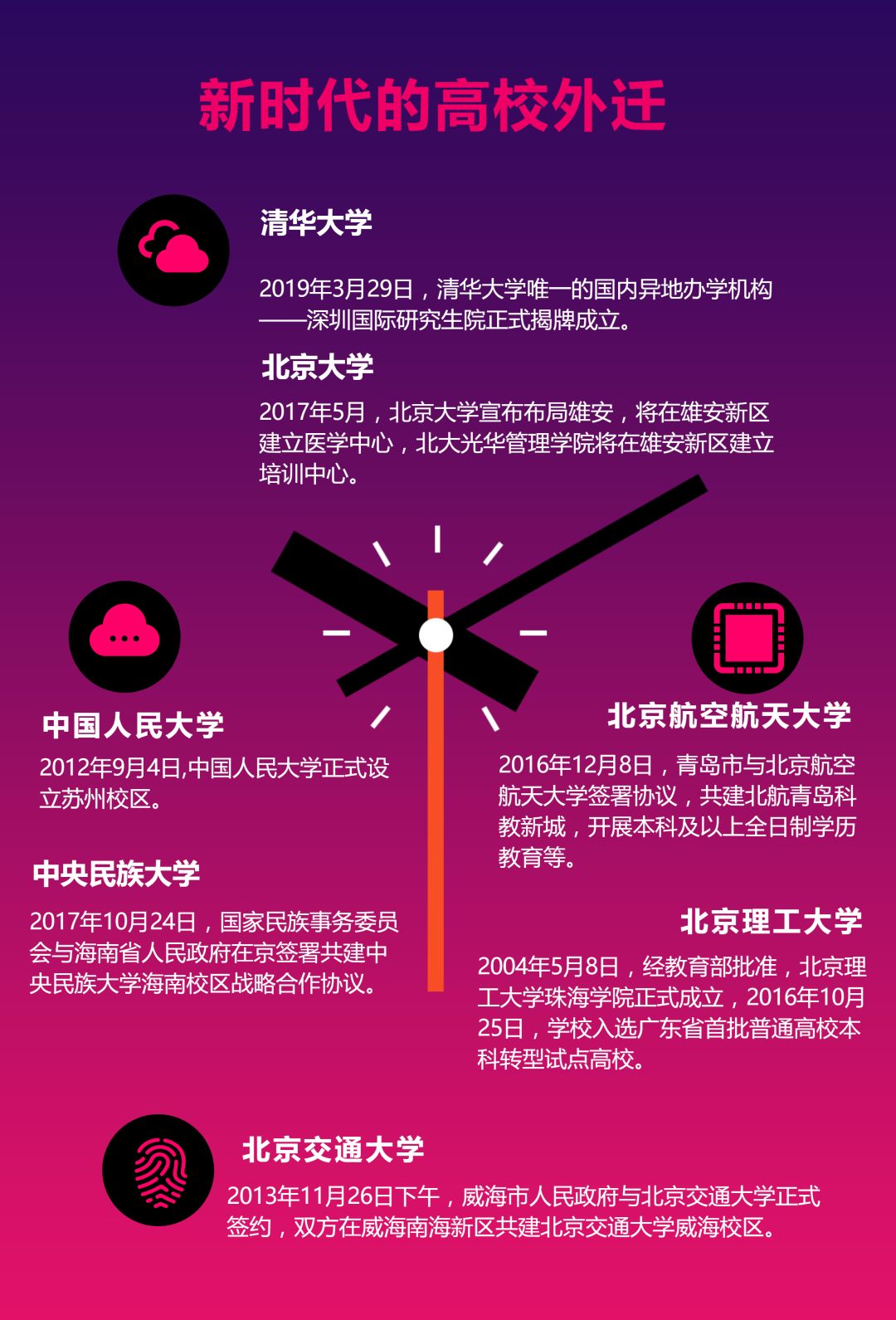

三、新时代的高校外迁

从高校数量上看,北京市目前共有本专科院校91所,其中教育部和其他部委直属院校37所,北京市属院校54所,居全国各大城市之首。

从高校质量上看,75所教育部直属院校中有24所位于北京,占32.0%;39所“985工程”高校中有8所位于北京,占20.5%;112所“211工程”高校中有26所位于北京,占23.2%。

北京可谓是中国高等教育资源尤其是优质高等教育资源最集中的城市。而随着时光飞逝,斗转星移,高等教育重心开始逐渐南移,北京高校在经济发达省份和城市的异地办学越来越多。

而这一切又是如何发生的呢

第

1

则

-高等教育重心南移-

对于高等教育的发展来说,钱不是万能的,但是没钱是困难重重的,经济基础决定上层建筑,有什么样的经济需求就会有什么样的高等教育。

改革开放以来,我国东部地区经济快速发展,高等教育版块随之整体迁移,这是不以人的意志为转移的。

各地政府普遍认为高校是推动经济转型升级的大功率发动机,不仅能够促进当地教育水平的提高,同时,高校及人才的巨大创新潜能无疑能为城市经济发展释放更多红利。

以广东、江苏、浙江、山东等为代表的经济发达省份城市投入了大量资金建设高等教育。以广东省为例,根据统计数据显示,2018年广东全省普通高等教育经费总投入为799.88亿元,这资金投入也是相当扎实了。

深圳、珠海等广东省城市这些年纷纷掀起了“大学热”。北大、清华、人大、武大、中大、哈工大、美国罗格斯大学、以色列希伯来大学、澳大利亚皇家墨尔本理工大学等,一大批国内国际名校纷纷来深布局深圳校区、国际校区或特色学院。

中大、暨大等10所高校先后扎根珠海,形成珠海校区或独立学院,珠海也因此被称为“分校之城”。中国内地首家与香港高等教育界合作创办的重点大学——香港浸会大学与北京师范大学合作办学的联合国际学院(UIC)也于2005年落地珠海。

第

2

则

-高校自身的诉求-

根据2018年全国教育事业统计显示,2018年全国共有普通高等学校2663所,比上年增加32所,各种形式的高等教育在学总规模为3833万人。高等教育毛入学率达到48.1%,我国即将由高等教育大众化阶段进入普及化阶段。

而高校不断扩招带来了更严重的教学资源紧张。当下北京很多高校蜗居于非常小的空间里,学生宿舍、食堂、教室、实验室、图书馆、体育馆等等标配不足,却因腾挪空间有限,不得不遭遇“僧多粥少”的尴尬。

为了解决这个问题,一些高校在学校周围圈地,但是,学校周围土地资源有限以及北京地价之昂贵限制了“圈地运动”的实施。相对而言,搬迁是解决这一问题的比较好的办法。

从解决教职工住宿问题的角度来看,学校搬迁不失为一种选择。毕竟,在京高校多集中在房价高的城六区,青年教职工靠自己的薪酬很难买得起学校周边的房子。

不仅如此,愈发喧嚣的北京城市环境也难免影响校园安静。世界著名学府如剑桥大学、斯坦福大学等往往远离主城区,坐拥小镇,以获得学术研究所需要的宁静。

第

3

则

-疏解非首都功能及京津冀一体化-

2015年,北京市提出“加快疏解非首都核心功能”,“推动部分教育、医疗等社会公共服务功能向外转移和疏解,促进京津冀区域教育合作和人员交流,探索共建大学新区、研发新区、创业园区和职教园区”。

2016年进一步表示,将按照《京津冀协同发展规划纲要》要求,把“部分教育医疗等公共服务机构、行政企事业单位有序疏解迁出”。

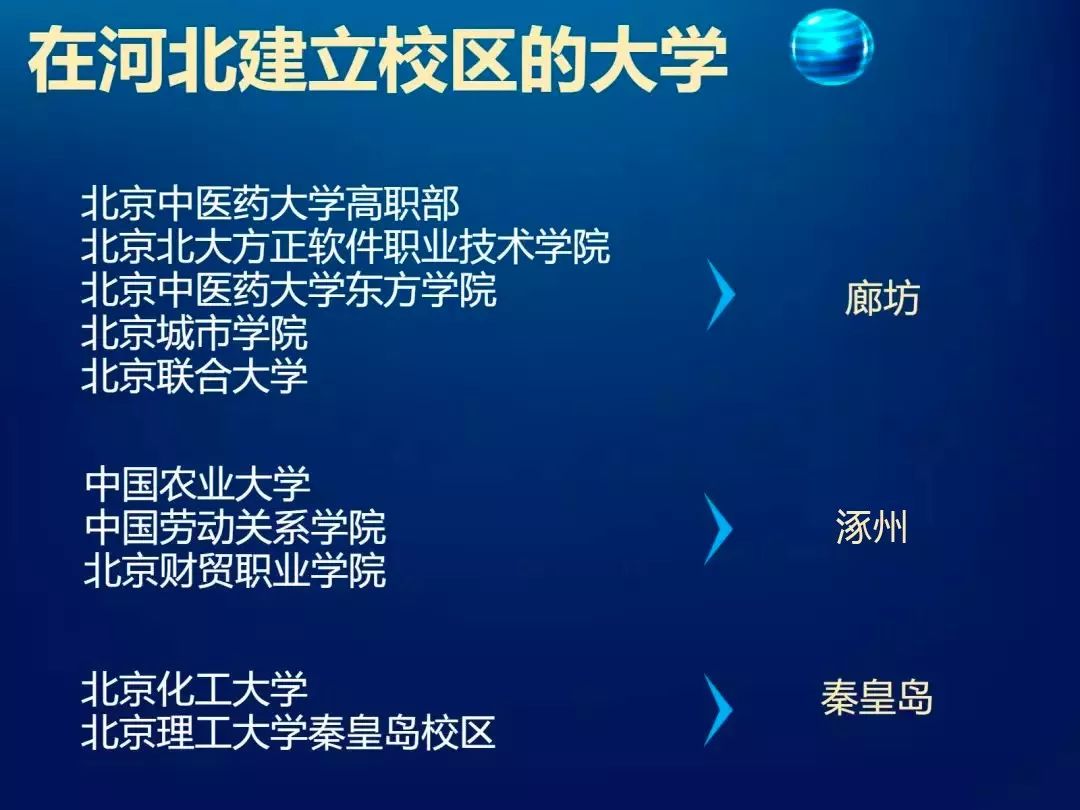

随着京津冀一体化的发展,北京高校开始逐渐外迁至河北、天津两地。

(数据来源:中国高教研究 2017年第1期)

随着时代发展,高校对教育规律的认识越来越深入,“京校外迁”也越来越科学化、精细化、规范化,更能适应国家社会经济的发展。它会为相关高校开辟了更为广阔的发展空间,带来了前所未有的发展机遇,也会为外迁城市创造新的活力。

END

编辑:袁玉凝

本文为中国教育在线(eoleoleol)原创文章,未经授权,禁止任何形式的转载!