公元783年正月,大唐帝国的首都长安,再次笼罩在紧张的气氛中,大将军李希烈拥兵自重,叛军势如破竹,一路攻陷汝州后,直逼长安。刚刚经历了“安史之乱”的唐王朝,元气大伤,只能寄希望于和平谈判,但谁又能担此重任呢?把持朝政的权臣们向皇帝建议,派鲁郡开国公颜真卿前往敌营。

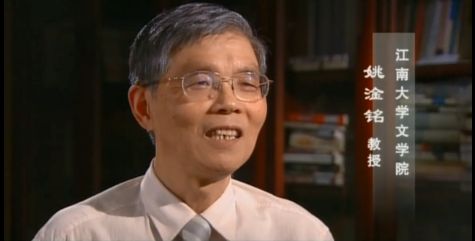

江南大学文学院教授姚淦铭:

颜真卿是唐代的大书法家,又是大政治家,颜真卿想维护国家统一方面作出了重大贡献。颜真卿把自己的书法,和他的生涯全部结合起来,创造了气势磅礴的“颜体”,“颜体”间架严谨,而且很壮美,学习“颜体”的人,往往字能够写得很大,就是里面有一种壮美的东西。

但当时的叛军气焰正盛,李希烈感觉皇位严谨唾手可得,七十四岁的颜真卿孤身一人去劝降,无疑是去白白送死。一些相熟的大臣们纷纷劝阻,甚至有人还专门跑到半路去拦截颜真卿。

首都师范大学教授叶培贵:

颜真卿这个家族在“安史之乱”中,是遭遇了巨大打击的,当时他在平原郡和他的兄弟一起抗击“安史之乱”,最后一家有三十多口人战死,已经为国家付出了极其惨重的代价。但是他作为有着五、六代持续坚守儒学传统的这样的一个家庭的负责人,他是不可能面对国家的需要,而选择另外一条道路的。

两年后,颜真卿回到了长安。当灵车穿越朱雀门时,两旁夹道相迎的百姓哭声一片,正像他所擅长的楷书,方正平直,浑厚刚劲。这个唐代最伟大的书法家,虽然没能完成使命,但他用威武不屈的气节,写下了生命中最后的一撇一捺,这也正是中国书法的灵魂所在,一代又一代的中国读书人,用全部的精力,乃至生命去钻研书法,除了技巧上的打磨,更重要的是完成人格的修炼。

河南省偃师市汤泉村颜真卿墓

“法”就是楷模,就是标本。颜真卿的书法是唐代的典范,颜真卿的人格是中国人的楷模。而事实上,在每一件法帖的背后,都隐藏着一个完美的人格。这些优美的文字,这些文字所表达的人的精神,都是经过岁月沉淀的中国文化的永恒的坐标。

江南大学文学院教授姚淦铭:

反面人物的书法作品怎么去看呢?比如说蔡京,比如说严嵩,比如秦桧。我觉得这里有两种标准,如果从纯书法艺术去看,应该说他们都写得很好,但是如果结合人品来说,那么人品和书品加起来看,人们往往把他们放在一个否定的地位。

与光彩照人的颜真卿不同,与颜真卿的颜体艺术风范不同,蔡京、秦桧、严嵩等等,中国历史上的权臣,最终成了书法艺术殿堂里的弃儿。这些长期卷曲在昏暗角落里的书法作品,可能仍然具有令我们钦佩的艺术性,但是因为作者的缘故,它们和它们的作者被我们的艺术,被我们的社会顽强地拒之门外,成为高贵的社会道德无情清洗的对象。我们的艺术,我们的社会,也因此体现出更高的精神向往!

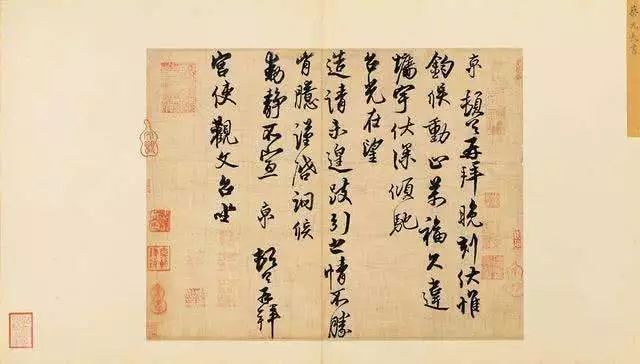

蔡京尺牍《宫使帖》

漫长的中世纪,当欧洲的骑士们为了讨伐异教徒,而苦苦练剑的同时,远在东方的中国,衣食无忧的宋朝士大夫们,正在以笔为犁,以纸为田,日复一日地辛勤耕耘着。

自唐代之后,书法的要求便是“抄”,老老实实地模仿比任何形式的创造都显得重要。难道真的就像人们所说的那样,中国书法戴上了书学正统的镣铐,而从此就没有了创造,一成不变么。

公元1057年春,三年一度的礼部考试正在东京汴梁紧张地进行着,这是中国历朝历代选拔人才,最高规格的考试,由皇帝亲自命题,全国第一流的学者担任主考官,从各地层层选拔的三百三十八位青年才俊,在这里一决高下。能够高中进士,是古代知识分子一生中梦寐以求的荣耀。在这次考试中,一篇行文质朴思想大胆的文章,让主考官欧阳修激赏不已,但最终这份考卷的作者却屈居第二,这是为什么呢?

北京师范大学文学院教授康震:

当时的卷子都是糊卷的,把名字糊住,欧阳修本来想给这篇文章判第一名,但他后来转念一想,他以为这篇文章是他的学生曾巩写的,曾巩也是“唐宋八大家”之一,他担心说,如果给曾巩点了第一名,曾巩是自己的学生,别人会说他徇私,所以就忍痛给这篇文章点了第二名。

皇榜公布的那一天,所有的考官都大感意外,那个理应成为第一名的考生并不是欧阳修的门生曾巩,而是一位来自巴蜀地区,刚刚二十出头的年轻人苏轼。

首都师范大学教授叶培贵:

苏东坡在考试的时候,他用过一个典故,主考官觉得很好,但是查了很多书,没有查到这个典故,然后就问东坡本人,苏东坡说,这是我“想当然耳”,认为应当如此,所以我就创了这么个典故,可见他的不拘一格。

年轻时的苏轼锋芒毕露,即便人到中年,戴帽子也要比别人高一截,妒嫉他的人,视他为背离中庸之道的另类,而欣赏他的人,却把他比作是落入凡间的精灵。但事实上,苏轼在骨子里,和常人并没有什么不同,读书是从《四书五经》开始的,练字也是从临摹楷书法帖入手。

北京师范大学文学院教授康震:

苏轼当然是个天才,但是天才的一个很重要的表现,就是异乎常人的刻苦,刻苦本身也是一种天才的资质。苏轼曾经把《汉书》抄了三遍。《汉书》的原著算起来大概是七十多万字,他年轻的时候抄过两遍,到了黄州以后,又抄过一遍。所以苏轼可以说对《汉书》是倒背如流。

苏轼自幼喜欢临摹王羲之的《兰亭序》,再加上他多年抄写经书的童子功,一手飘逸的书法人见人爱。但拿苏轼中年时写在“元祐通宝”上的铭文,和他年轻时创作的《治平帖》比较,同样是行书,但风格迥然有异,究竟是什么原因促使苏轼的字,由大众化的“风流才子”转变成独具特色的“石压蛤蟆”呢?

农历三月初七,是中国传统的“寒食节”,这一天家家户户都不生火做饭,只吃些冷食,以缅怀故人。公元1082年,也是这样一个冷冷清清的日子,从京师被贬謫到湖北黄州的苏轼,独坐在冰凉的书斎里,窗外雨声淅沥,孤独惆怅的情绪油然而生。“自我来黄州,已过三寒食,年年欲惜春,春去不容惜。”

国际书法家协会主席刘正成:

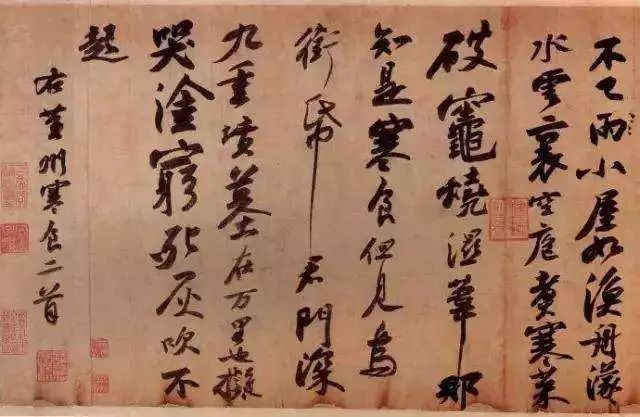

“自我来黄州,已过三寒食,”那么他的心情还是比较平静的,字是小的行楷,慢慢写的时候,随着诗句的发展,最后写到他生活的时候,写到连日苦雨,“破灶烧湿苇”,破的灶,烧的是湿的柴火,又烟熏火燎的,心情就很坏,然后风又吹,在这个时候他的字,慢慢由平静的小楷,逐渐字儿得越来越大了。

“也拟苦途穷,死灰吹不起来,”难道说苏轼真的就死灰吹不起,彻底绝望了吗?

中国画院书画家梅墨生:

苏东坡的个什么人物呢?我始终认为苏东坡是一个兼容“儒、释、道”三教的人,在他的思想里,在他人生境界里,他有一种非常超迈的洒脱不羁,我认为他的骨子里有着庄子的那种很超脱逍遥的东西,这是他本质的东西。所以我想当时多么灰颓绝望,他仍然能够自己把自己生命的那个境界排解出来。

苏轼《寒食帖》

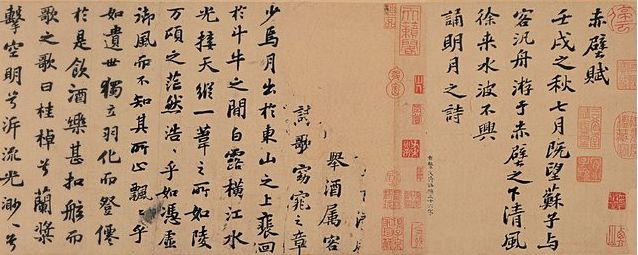

苏轼《赤壁赋》

过于拘泥于规则,创造力就会有所约束,书法和这个庞大的文明体系一样,也是以稳定为规则。但在岁月的长河中,即便追求价值一统的这样一个文明,也为人的个性和创造性留有余地。但所有的个性都是苦难的产物。苏轼的个性,正是来自脱离常态的生活。写就《寒食帖》的四个月后,苏轼又完成了震铄古今的《赤壁赋》,身体和精神所受的压迫,不但没有压垮这个伟大的灵魂,反而促使他完成了一次更高的超越。

中国社科院哲学所教授何成轩:

这个时候他正政治上处在低谷,但是他的诗文还是很有影响很有威望的。无论是在民间还是在宫廷里,都受到推崇。据记载,在宫廷里面,宫女们还时不时听到皇帝在吃饭的时候说,写得好,写得好。这个时候皇帝正在看苏轼的诗文。

“人如其字,字如其人”,人们敬重苏轼的人品,也喜欢他的书法。于是尽管没有皇家的钦定,苏轼的每一幅书法作品,都成为人们自觉临摹的法帖。正是在苏轼们的努力下,中国书法超越了政治宗教的最初使命,摆脱了权力的左右,升华为一种寄托人文理想的完美的艺术形式。

回顾与前瞻,是一代一代开拓者无法超越的矛盾冲突,丰厚的文化遗产是财富,也是束缚。在一个以稳定为价值取向的文明古国,任何个性化的创造都要付出巨大的代价。《寒食帖》同苏轼的命运一样,历经磨难,跌宕起伏,至今帖身仍保留着被火焚烧后的痕迹。悲剧就是美的破坏,而悲剧美就是美被破坏后,带给人以情感的洗涤和净化。只有经历了苦难浸泡的艺术,才能穿越时间和空间,才能在历史长河中永远散发出动人心魄的魅力!

老师用墨把字大大的写在一张纸上,学生用一张透明的纸蒙在上面,用毛笔描摹这个字的轮廓,写完以后,交由老师批改,字上画线意味着这个字写得不好,画圈则表明赞许。写下这段话的是一位在中国生活了二十五年之久的德国传教士卫理贤。

公元1899年,甲午海战结束不久,清政府被迫将青岛租借给德国经营,卫理贤第一次踏上这个古老的国度。战争的创伤随处可见。虽然不懂汉语,也不认识汉字,但卫理贤还是被发生在乡村私塾的这一幕深深打动。后来他把在中国的见闻写成一本书,取名叫《中国心灵》。尽管书法作为一门独立的艺术,在中国已经发展了上千年,但几乎所有的儿童在拿起毛笔的那一刻,并没有想过自己将来会成为一名书法家。对他们而言,最现实的是通过科举考试,出人头地,光宗耀祖。而书法是最重要的一块敲门砖。

中国画院书画家梅墨生:

因为从唐朝开始,科举以“书”来取士,那么发展到明代,成为了一个极致,就是“馆阁”书法更为朝廷所强调。假如在科举之中,如果你写的字不符合“馆阁体”这种规范,你的文章再好,你的卷子内容再好,也不可能被录取,你也不可能得到功名。

在清代的科举考试中,每一个考生都必须牢记四个字,“黑、大、圆、光”,,这就是“馆阁体”的基本要求,当时有学者评价,今楷书之匀圆丰满者谓之“馆阁体”,类皆千手雷同。而雍正、乾隆之世,大兴文字狱,文人学士对国事稍有微词,就会招来牢狱之灾,甚至杀身之祸,如同死气沉沉的书坛,中国社会不可抗拒的考试由盛而衰的蜕变。

“九州生气恃风雷,万马齐喑究可哀,我劝天公重抖擞,不拘一格降人才。”公元1839年,当了几年小京官的龚自珍,被迫辞官南归。这个中国近代著名的思想家,诗人的仕途并不顺利。

中国社科院哲学所教授何成轩:

龚自珍出生书香门第,二十七岁的时候中举人,直到三十八岁才中进士,但是还是没有点翰林,其中一个重要的原因就是他的字写得不好看,比较潦草,也不符合当时的“馆阁体”。

龚自珍纪念馆馆长杜琳瑛:

龚自珍为了表示自己对这种以字取人的科举制度的不满,他就让自己的女儿、儿媳妇、小妾、奴婢们每天练字,专门写“馆阁体”。只要有人在他的面前提到翰林的事情,他就会立刻嗤之以鼻,说如今的翰林算什么,不就会写一手“馆阁体”吗,你看我们家的女人们,人人都能写一手“馆阁体”的毛笔字。

在中国漫长的专制史上,龚自珍只是一个特例。为了在科举考试中脱颖而出,绝大多数的文人学士,都把精力耗费在“馆阁体”的修炼上,为追求“黑、大、圆、光”的效果而废寝忘食。可以毫不夸张地讲,每个中国知识分子的背后,都有一个因清洗毛笔而形成的墨池,甚至墨海。纸、墨、笔、砚,已经变成一个高贵、温柔,而充满美感的监狱。将一个民族的精英,理想化地囚禁起来,只有一个不以发展变化为目标的社会,才能够容许它的社会精英,用他们几乎一生的精力,奔波在这高雅的方寸之地中。

“万马齐喑究可哀”,一种艺术发展到毫无变化,了无生气的时候,衰败是最终唯一的结果。但物极必反,当“馆阁体”成为中国书法的锁链的时候,春天已经悄然而至。

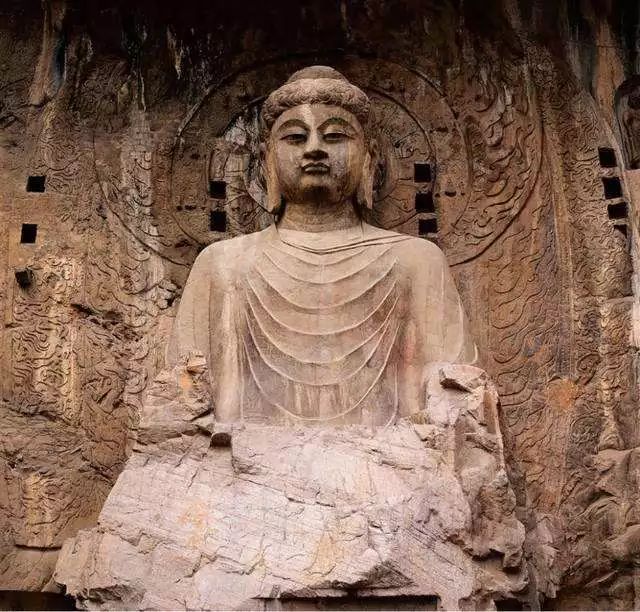

奉先卢舍那大佛 【龙门石窟】

绝大多数人来到龙门,都是为了瞻仰卢舍那大佛的风采,这尊以一代女王武则天为原型的佛像,雍容高贵,代表着中国石窟造像艺术的顶峰。然而,对于书法爱好者而言,不太显眼的古阳洞北魏造像铭文,也许更有魅力。

近代思想家康有为评价说:“凡魏碑,随取一家,皆足成体,尽合诸家,则为具美。”

国际书法家协会主席刘正成:

所以,这个时候形成了一种新的潮流,这个潮流中,康有为作了一个很大的总结,叫“碑学中兴”,他提出了“尊魏、卑唐”。他认为唐代以来的刻帖已经坏了,不能学习了,而要遵从北魏,“本汉、尊魏”,所以碑学书风形成了,这就是我们18 世纪、19世纪书法的一个新的潮流。

公元1905年9月2日,延续了一千三百年的科举制度被废除,“馆阁体”也随即失去了赖以生存的土壤。但中国书法不仅没有被遗弃,反而因其所具有的微妙的艺术感染力,而向纯艺术的方向升华。

钢笔、铅笔、圆珠笔,电脑键盘的时代开始了,追求发展、进步,追求新知识的时代开始了。所有读书人,都要成为书法家的时代结束了。但是,数千年对书写的尊崇,数千年书写文化,在民族心灵上厚重的积淀,不可能被现代化的生活简单扬弃。在中国社会几乎所有的角落,我们都能看到那波澜不惊却辉煌悠远的传承!

未完待续···

欢迎添加小堂妹微信留言互动

也可关注西顶学堂公众号

更多精彩等着您~

小堂妹:17800830849(微信同号)

THE END

★ 内容,图片来源于网络,侵删 ★