距离“雪莉确认死亡”已经过去了十天。这十天中,各路媒体不断滚动式地更新着与雪莉相关的消息,但人们仍然没有从雪莉突然自杀的震惊之中缓过神来。

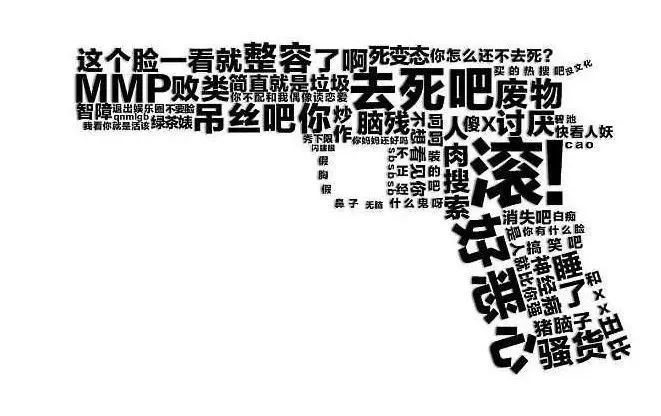

▲图片来源于网络这十天中,政界阴谋论、张紫妍案、胜利案等直指韩国政商界腐败的言论甚嚣尘上。网友们也对雪莉之前在社交平台上发表的各类看似“放飞自我”甚于有些怪诞的内容开始进行了各种各样“求救暗示”、“情色交易”的解读,也不乏“当雪崩时没有一片雪花是无辜的”“当她死去,全世界都开始爱她”的集体哀叹。

▲图片来源于微博

▲图片来源于微博

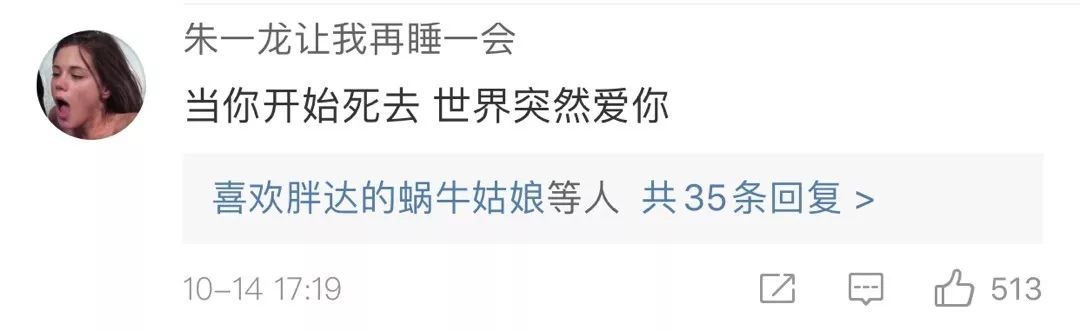

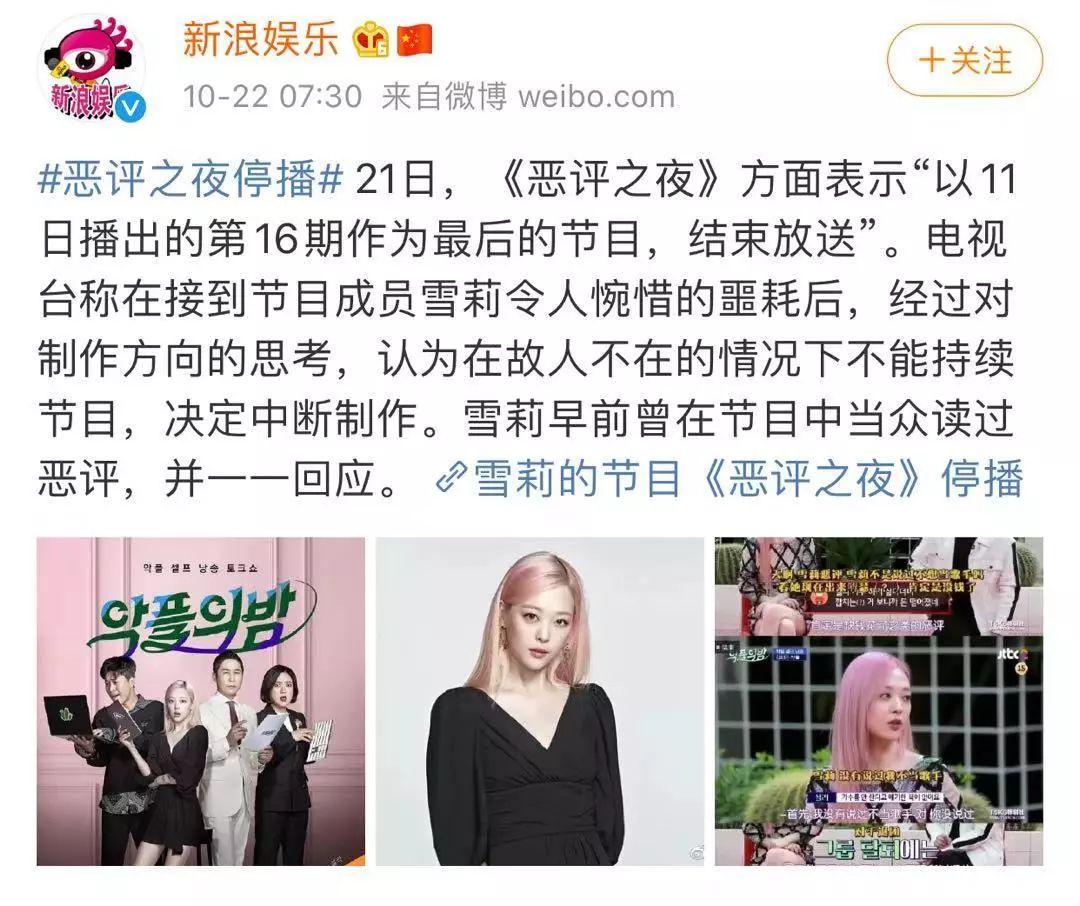

然而同时引起注意的还有雪莉生前参加过的一档综艺节目——JTBC的《恶评之夜》。《恶评之夜》将节目定位为“新概念正规精神强化秀”,是明星当众朗读出跟随自己的网络恶评并且对其进行一一回应的一档综艺节目。在雪莉去世之后,这档节目也被推上了舆论的风口浪尖,“知情人”称“平时一直患抑郁症的雪莉最近因个人事情心境发生了很大的变化,原本打算退出JTBC综艺节目《恶评之夜》”。

▲图片来源于网络

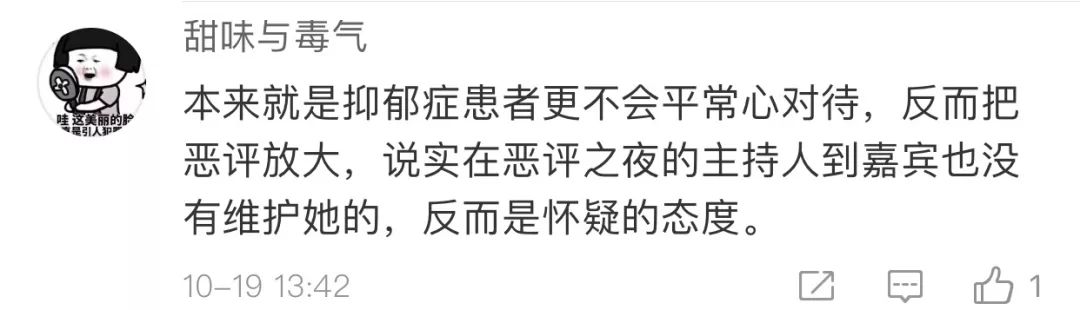

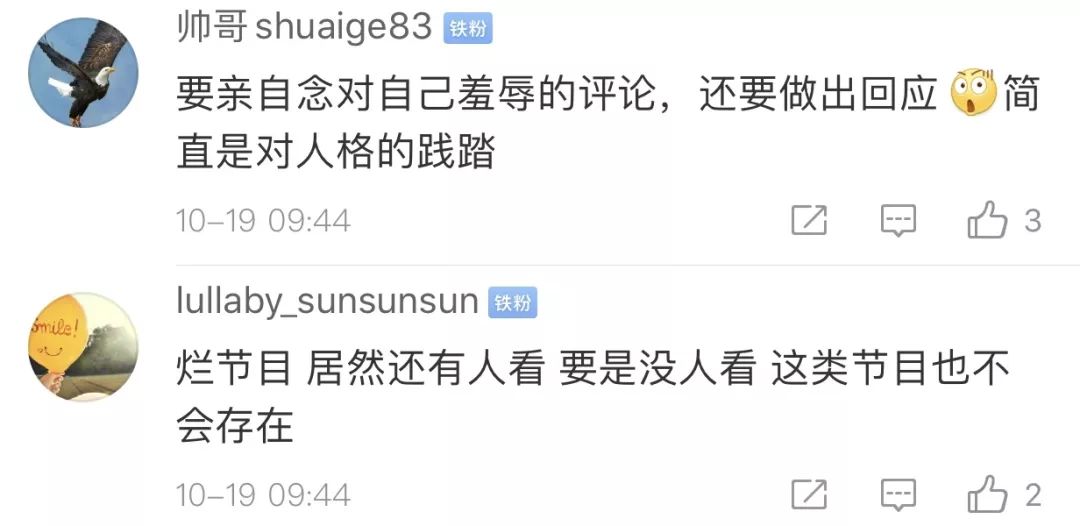

部分网友把雪莉之死的因果帽子扣在了《恶评之夜》上,质疑出演该节目是否在某种程度上加重了她的抑郁症,是在吃“人血馒头”。将恶意评论作为素材来源,以明星的“应暴”反应作为节目的看点。节目本身以娱乐的形式纵容了对明星的职业迫害,让网络暴力在节目中得以实现其生命力的延伸。成为恶评的集中狩猎场以及网络暴力对明星进行二次伤害的帮凶。

▲图片来源于微博

节目原罪:不平等的游戏规则

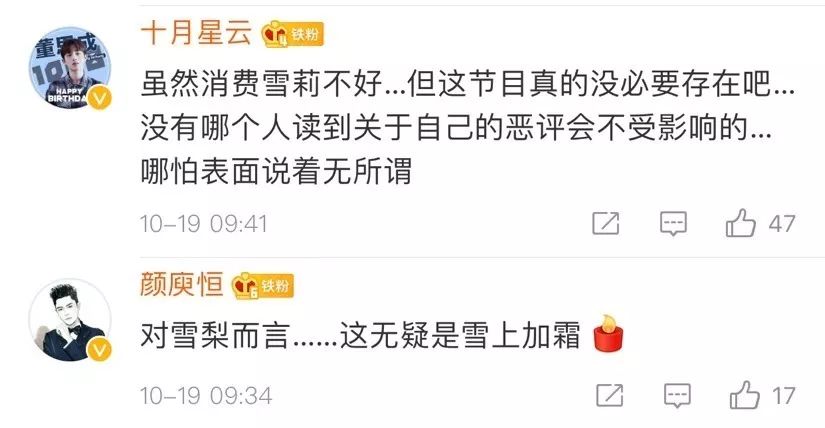

《恶评之夜》是从2019年6月24日开播的一档明星直面自己恶评的节目,该节目由申东烨,金淑,金钟民以及一直行事作风特立独行,褒贬不一的雪莉作为主持人。节目中对申东烨恶评主要是针对他的主持能力,控场能力弱,只会说黄段子,像个“老”狐狸。而对雪莉的恶评主要是针对她no bra以及放飞自我的ins内容。除了雪莉等饱受争议的固定MC会就恶评进行解释之外,上节目的其他嘉宾也同样是负面新闻缠身。作为韩国首个公开出柜的男艺人洪锡天在上《恶评之夜》时吐露了自己出柜19年以来的个中心酸,在南韩就算是应援的贴文,底下留言几乎99%也都是负评,网友会攻击他“恶心”、“变态”等,但更让他痛心的是来自同样为“性少数者”的恶意留言,指责他其貌不扬不配当同性恋群体的“公众代言人”。

韩网评论翻译:这不是恶评,难道不是事实吗?

韩网评论翻译:感觉雪莉像是有点害怕恶评却在自我安慰。

▲《恶评之夜》节目截图

实际上《恶评之夜》并不是第一档以明星就恶意评论做出回应为主题的综艺节目。美国JIMMY KIMMEL主持的《吉米鸡毛秀》(Jimmy Kimmel live!)上会邀请名人来读Twitter上恶毒攻击自己的帖子并且做出回应。

国内也有类似的明星回应网友毒评的节目,如豆瓣出品的脱口秀《瓣嘴》。刘烨、景甜、郭晓东、欧豪、Angelababy、董子健、王千源、塞缪尔·杰克逊等明星都曾面对镜头回应网友的“毒评”。

▲景甜参加《瓣嘴》节目截图

接受质疑是不可避免的,明星作为聚光灯的宠儿,在当明星那天开始,就像是与媒体和娱乐工业签订了一个契约,让渡了自己的个人主体性让娱乐公司按照社会的需求来塑造“个性”并接受大众的审视与评价。接受批评与质疑似乎是契约中规定成为明星所必备职业素养的一部分,然而人们对于明星人设的评价反过来会直接影响到他们对真实自我的判断。然而需要提醒的是,网络暴力与负面评价存在着实质性的区别,作为观众对于艺人业务能力、媒体表现自然有做出评价的权力与自由,在言之有据的情况下,即使是负面的评论也仍然是就事论事,没有涉及到暴力的范畴。而在网络暴力中,对行为的质疑与答案的探寻已不再重要,而是用简单的道德规范来进行居高临下的审判与不明就里、简单粗暴的定性从而达到一种低成本的情绪宣泄。在恶评节目中负面评价与网络暴力之间的界限变得非常暧昧,就艺人行为的评价内里裹挟着的是嘲笑、侮辱、诋毁、蔑视等对人造成伤害的语言暴力,打着鞭策进步的旗号行暴力之实。

▲《恶评之夜》节目截图

协商的前提是双方保持着平等、解决问题的心态进行的对话。然而恶评本身所带有的诸如“男权社会下的女性禁忌”等固有的结构性偏见、评论者本身知识结构上的缺陷、对言论自由和道德信条的偏执推崇以及由社会地位以及生活处境不同带来的共情缺失……并不会因为明星单方面心声的袒露与自我的辩白就有所改变。甚至于明星上这类节目这个行为本身都会遭受质疑——明星这些看似真实的反应,是不是实际上也是他们人设的一部分?他们的自我辩解是不是一种伪真实的“洗白”?甚至他们的愤怒和痛苦都有可能会被认为是节目效果的需要……

▲部分网友评论

这一切就注定了节目原命题的不成立,节目想要提倡的与负面声音和谐共处这一出发点成为了不切实际的空中楼阁,整个节目更像是明星在匿名专制下“摁头式”的公开阉割与自我规训。

和解假象:以善之名,行恶之实

“

明星的八卦从最初的媒体小菜变成了大餐

变成刺激公众胃口的最有效的手段

”很多恶评者存在一种“反叛心理”与“征服欲望”,换句话说,你越反抗,我越兴奋。那些面对恶意仍然充满干劲,保持愤怒的人往往成为了热搜常客以及恶评的活靶子。明星站上节目与恶意对峙、为自己正名需要勇气,观众们也期待明星在恶评攻击下产生人设裂痕,进而抽丝剥茧扒出一个和媒介形象迥然不同的他们,挖掘他们负面行为背后是否有人性丑陋面的驱使动机,进而将他们拉下被流量和资本堆积起的神坛。在这种需要被观看与围观的一致中,恶评类节目上出现了这么一种“和乐融融”的景象——“高高在上”的明星向恶评低头,在镜头后对公共影响的顾虑下,出于自愿/被动接收网友的恶评并且自嘲地给出我不介意被你恶搞/知错就改的回应。

▲《瓣嘴》节目截图

▲图片来自网络

网友就像打败了一直以来讨厌的看不惯的敌人一样,征服欲达到了极大的满足,自此这些向舆论低头的明星成了自己人。这种审丑逻辑下的扭曲式“和解”充斥着“使用反道德行为维护社会道德的话语,以捍卫社会道德的名义进行伤害”的悖论。

补偿缺位:非理性表达的殉道者

因为察觉到人的需要,所以恶评综艺才会如此顺理成章地出现,究其恶评节目背后的逻辑实则是文化工业下对“明星”这一符号的异化。明星作为文化娱乐工业下标准化生产的产物,私人生活似乎理所应当地被人们“观看”着。无远弗届的互联网技术给我们带来一种想象——即“我们”与明星之间有着平等的社会关系。在这种看似平等的社会关系中,人们与明星彼此需要,互相交织——明星依赖于大众关注的黏性以来完成自我价值的实现,大众用公共道德通过评论等方式来干预着明星的价值选择。在越来越频繁的互动之下,人们对明星有了更多消费的期待,这种期待不仅局限于他/她在屏幕前的表现,更体现在他/她的荧屏之外的行为是否符合人们的需要。然而这种基于想象的平等关系实际上是非常脆弱的。当人们发现明星的表现不符合他们初始设定的期待时往往会试图用道德评判、舆论施压等方式进行规训,当规训仍然没有起作用时,施压会变得更加激烈。

打个比方,当我们在淘宝上看中了一样很心仪的宝贝,收到货时却发现与预期的不同,我们会要求店家退换货,当店家拒绝处理时,比起接受这件与我们预期相差甚远的商品,威胁店家不给退换货就给差评或者直接给差评,是很多人会做出的选择。换个方式提问,为什么我们容易做出极端的选择?是因为可供选择的中立选项太少。网络暴力的出现,实质是矛盾在互联网空间的扭曲表达。什么矛盾呢?是在现实社会文化中民众权利意识增强,但却无法行使这些权利之间的矛盾。在矛盾的冲撞下人们需要一种机制来纾解他们的情绪失衡。

当不良情绪挤压,人们又没有合理的解决方式与疏导渠道,现存的关于言论、隐私的法律法规也不尽完善.......这一切因素的复合起来,为潜在的冲突预留了很大的灰色地带,明星作为娱乐工业代表性符号似乎顺理成章地成为了公众负面情绪的投射,言论中自由与责任的断裂让处在舆论风口浪尖的明星最终成为了非理性表达的牺牲品。

《恶评之夜》在雪莉去世后的第八天停止了放送,然而网络中弥散的戾气与恶意仍然没有停止。与其对《恶评之夜》们进行无止境的口诛笔伐,也许冷静下来,着眼于交换评论与批评的理性场所的建设,回归到人本身的关照上,才是让恶评不再挥刀的办法。

THE END

参考资料:

[1] 微信民族志:自媒体时代的知识生产与文化实践 · 辛允星, 李洁;

[2] 社交媒体时代的明星、注意力与公共文化 · 常江;

[3] 当明星变成笼子里被窥视的动物 · 看理想 .

图片来源于网络