前言

“九天开出一成都,万户千门入画图。草树云山如锦绣,秦川得及川此间无”。这是诗仙太白对成都的记忆。而诗圣杜甫也曾在成都留下无数动人的诗篇,“晓看红湿处,花重锦官城”便是其中一句。后来,南宋大诗人陆游也来到了这里,“当年走马锦城西,曾为梅花醉似泥。二十里中香不断,青羊宫至浣花溪”。古往今来,无数文人名士都在这里留下了许多属于他们的成都记忆。所以如此,其重要原因之一就在于这座已有2300余年的都市拥有着从未中断过的文脉,孕育着司马相如、扬雄、李白、杜甫、巴金、流沙河等等历史文化名人,他们在这片秀丽的土地上创作出无数脍炙人口的佳作,赋予这座城独特的文化内涵,成为令很多人魂牵梦萦的文化殿堂和安乐之乡。

应该说,在历史的长河中有不少“土著”成都人倾尽一生心力为这座历史文化名城作注。20世纪初就有这么一位,他用其一生的精力对成都进行了深入的研究和精彩的表达,这个人就是中国近代著名的作家李劼人。李劼人无疑是成都颇具代表性的一张文化名片,然而令人遗憾的是,似乎在四川,在成都,很少有人知道这个人物的存在,人们更多知道的是司马相如、李白、杜甫、陆游,可是,这几位其实都不是成都人。我认为,李劼人是成都文化重要的一份子,没有他,很多老成都珍贵的记忆很可能因此被遗忘,成都也因此会黯然失色。

成都夜景(宇凡作品)

壹

—

结缘

我与成都结缘是在2010年,那一年我看上了大学,从老家兰州坐了22个小时的硬座,翻越秦岭进入四川平原。我的大学校园坐落在成都东环的狮子山上(然而一直以来我都不明白那为什么会是一座山),我在这里度过了七年美好的岁月。初来成都,我对即将开始的生活感到忧虑,因为那是我第一次走出兰州城。

金棺、银椁、铜匣、舍利瓶及石函(甘肃省博物馆馆藏)

铜奔马(甘肃省博物馆馆藏)

铜车马仪仗俑队(甘肃省博物馆馆藏)

“宴居图”壁画砖(甘肃省博物馆馆藏)

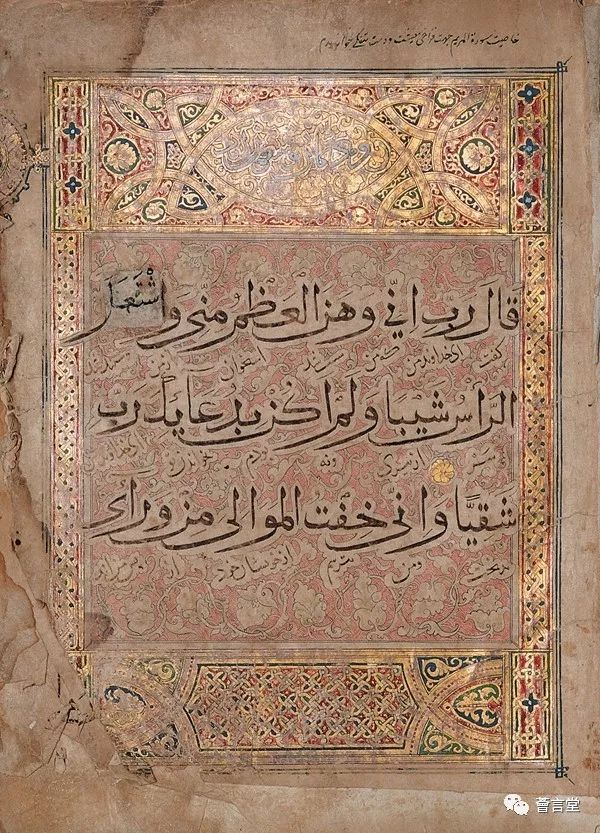

彩绘泥金手抄《古兰经》(甘肃省博物馆馆藏)

可是,成都的一切在当时看来都是令人好奇,你忍不住想走进它、了解它。那时,每当我走过一条街道,或者坐起公交车向窗外看的时候,总会被那些具有生活气息和历史感的街道名称深深地吸引:盐市口、海椒市、文殊院、羊市街、文翁路、皇城根……一直以来,我所熟悉的街道名字都是酒泉路、张掖路、敦煌路、民主路……于是我查阅书籍,问老师和同学,才知道,原来这些街道的名字都很有学问,每一条街都曾发生过一段精彩的故事,几百年几千年过去了,昔日的繁华早已成为往事,但是这些充满生活气息的名字留了下来,让我们这些后来的人得以想象先辈们的生活。

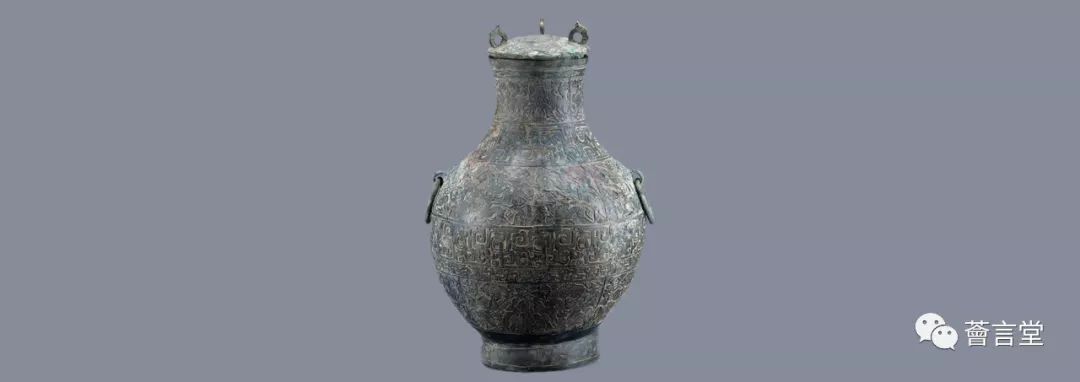

狩猎纹铜壶(成都市博物馆馆藏)

石犀(成都市博物馆馆藏)

大一时候有一天的傍晚,我从川师北门出发去散步,北门外有两个街道之前一直没有注意到,一条是菱窠路,一条是劼人路,甚至第一次,我都不能正确读出“窠”字,至于“劼人路”,更是一头雾水。好在谜底很快就揭开了。那时我在历史系读书,我们的院长在讲座的时候提到在学校北门附近,有一处著名的景点,叫做李劼人故居,希望我们多去看看,因为他说李劼人是四川近代很著名的一个人物。那次讲座后,我大概晓得,北门的“劼人的来历了,不过依然不知道“菱窠”的含义。

然而直到三年后,我才第一次走进李劼人故居,但也是从那一次起,我喜欢上了那里。后来我也多次想过,为什么隔了不到一公里,但是三年间自己都没有踏进去那片后来被我视为文化殿堂的地方呢?也许,是因为我在那三年间还没有喜欢上历史,也没有喜欢上这座城市,当我真正喜欢两者的时候,我也就猛然喜欢上了李劼人故居——我更愿意叫他“菱窠”,嗯,这个时候我明白了“菱窠”的意义。

贰

—

菱窠:成都文化坐标之一

狮子山北门的菱窠,2010年我刚到成都的时候,实在是一个很不起眼的地方,那时学长学姐们都说狮子山处在2.5环偏向3环,已经快到郊区了。后来听我老师说,在八九十年代,这里真的就是乡下,只有一条马路,因为是学校附近,所以才开了几家中餐馆。菱窠,就偏居在城东这样一个不起眼的角落,多少年来,很少有人前去驻足。曾经有文学界的人士慕名前来,找了很久都找不到,而且往往会迷路,也难怪,李劼人的菱窠深居这样一个不起眼的街道,小巷的入口只有三米宽,进入小巷还要弯弯绕绕走上几十米。

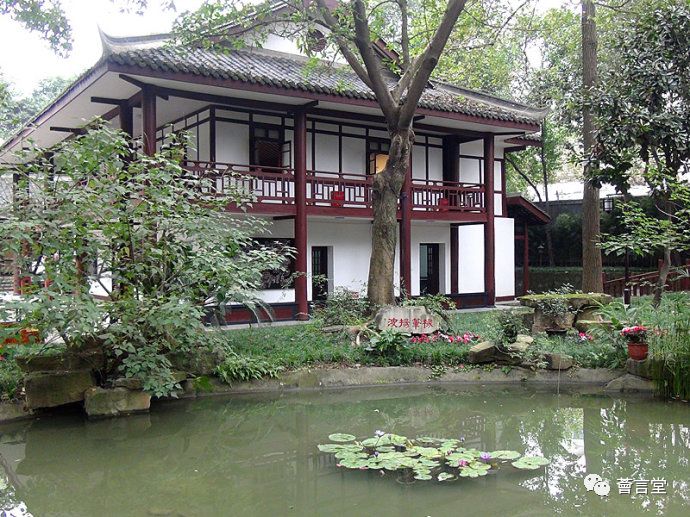

李劼人故居大门

“躲进小巷成一统”,犹如世外桃源之地的菱窠却是成都的一个文化坐标,也是历史地标。从宽阔的劼人路(从川师北门出发直走即到)左侧进入一个小巷子,径直往前走隐约可见一牌楼似得微型建筑,两边都被墙围起来。走进,是一处盖着几排青瓦如亭榭般的双扇木门,门楣上嵌这一匾,书“菱窠”二字。这就是菱窠路的由来。木门的两侧是一副对联:上联“极尽四时之所乐”,下联“自成一家以立言”。眼睛再往左边扫一下,可以看到一块石碑:四川省重点文物保护单位,提醒人们这是一处旅游景点。那天园子里的人很少(后来知道一直很少),除了我和一位朋友外,大概只有三四个工作人员,直到快一个小时后,才进来一对情侣。在整个过程中,工作人员都不会主动找你,只是在房间里低头整理物件,或者是在打牌,我们好像误入一处民宅,我想这大概是成都最冷清的一处景区了吧。

院子不大,大约占地三亩,池塘、假山、柳树回廊、亭台、小楼,所有的元素都被很巧妙的安排在一个空间内,一点儿都不拥挤。我去的时候正值柳絮飘飘的季节,这座别致的校园居然有一种浪漫的格调。真正的菱窠,指的是李劼人故居小楼。这座小楼只有一栋主体建筑,坐南朝北,木楼,水泥底,建筑主要由白墙、灰瓦和铁锈红的柱子。这里太安静了,任风闲花落,空翠湿衣,隐居于闹市。

楼前的草坪上,是一座李劼人汉白玉半身像,面容慈祥,眼神炯炯,身穿一件传统长衫。我看到雕像后的基座上有四川著名作家张熟秀撰文,马识途书写的铭文:“巴蜀天府,地灵人杰;劼人先生,一代文哲;锦心绣口,冰清玉洁;微波大澜,呕心沥血;山河巍峨,日何烨烨;缅怀斯人,高风亮节”。

李劼人故居内景

叁

—

“大河”三部曲与近代成都历史记忆

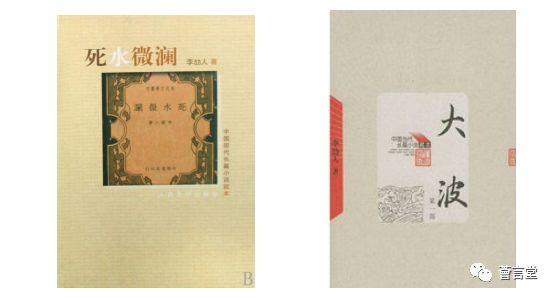

如果单单看菱窠的外表,你可能不会认为李劼人故居为什么能够成为成都的文化坐标,在这座僻远幽静的川西民居小院当中,还能发生怎样轰轰烈烈的大事呢?而实际上,在这座安静的小院里,隐藏着一副近代成都波澜壮阔的历史画卷,隐藏着浩渺的成都“清明上河图”,也隐藏着成都文化的密码。正如同样是川籍作家的巴金曾说的,只有李劼人才是成都的历史家,过去的成都活在在他的笔下。李劼人的《死水微澜》《暴风前后》《大波》组成的三部曲,复活了近代成都的记忆。

我想,一个“幸运”的人,他能够成为一段重大历史的亲历者,李劼人正是这样的一个人,他经历了辛亥革命、五四运动、抗日战争等一系列重大的历史过程,本身就是那个时代的产儿,然而,并不是每个人都可以那么“幸运”的,但是后来的人至少可以亲临历史发生的现场,尝试体验和感悟,将自己放在过去的场景中,想象过去人物的命运,也能够有感而发,获得情感的升华。正如欧洲启蒙运动时期的英国著名史学家爱德华?吉本,从小酷爱古罗马的历史,终有一天,他来到了罗马城,在一天傍晚,他看到夕阳的余晖洒落在古罗马宫殿的废墟上,而当年,古罗马帝国横扫欧亚大陆,大路通向帝国的每个角度,何等的辉煌啊,而如今,只剩下断壁残垣。吉本被眼前的萧瑟的景象深深地打动,后来,写出了煌煌巨著《罗马帝国衰亡史》。我突然感觉到自己挺幸运的,因为我也能够亲身体验历史发生的现场,而且是相当长的一段时间。我正是在李劼人故居读完了大河三部曲。

大河三部曲记录了从甲午战争到四川保路运动的宏阔历史图景。鲁迅先生曾为文坛从未出现过这段民族存亡如此重要的历史小说而深感遗憾:“即以前清末年而论,大事件不可谓不多,鸦片战争、中法战争、中日战争、戊戌变法、庚子事变,以至辛亥革命。然而我们没有一部像样的历史著作,更不用说文学著作了。”而李劼人的小说正是巨作,先生最希望看到的。小说出版后,被称为“小说的近代史”、“小说的《华阳国志》”。我常常向朋友和学生推荐这三部小说,我说“如果你们想了解近代史,但是又觉得教科书不好看,就去读李劼人的小说吧,那里有鲜活的历史,性格各异的人物,趣味盎然的成都民俗,在李劼人的历史叙事当中,你们看不到帝王将相的脸谱,他讲述的都是底层的人民,讲述的是时代大变革过程中小人物的彷徨与挣扎”。

李劼人作品《死水微澜》以成都近郊天回镇兴顺号女主人蔡大嫂的情感纠葛为主线,显示出庚子事变前后中国社会的重大变迁,描绘了清朝末年社会底层人士的生活地苦难历程,也反映了八国联军侵华给中华民族带来的沉重危机。

《暴风雨前》的时间是1901到1909年,各种报国思潮涌现,维新改良,革命党人组织的武装起义此起彼伏,虽然相继失败,但革命党人的壮志雄心和大无畏的革命精神,伴随着震天动地的爆炸声,预示着结下了惊天大变革。

《大波》则专写1911年辛亥革命,辛亥革命与四川有千丝万缕的联系,导火线正是四川保路运动。武昌起义后,四川也发生一系列激烈的变革,同志军、学生军揭竿而起,龙泉驿兵变,川督赵尔丰假独立,川籍军官尹昌衡夺权成立四川军政府,大戏接连上演。

三部曲自然不仅仅是一般的政治史的演义,更不是历史的宏大叙事,它的精髓在于对细节的描写,包含着《清明上河图》的风俗场景。比如,士风事社会的一面镜子,而西学东渐和社会转型的时代,更是如此。考试作文,从前讲古、雅、方正,现在求时髦、趋新,小说中田伯行高速,老友郝又三作文的秘诀是:“不管啥子题目,你只顾说下些大话,搬用些新名词,随便引用几句法儒某某有言,英儒某某有言,哪怕你就不通,就狗屁胡说,也够把看卷子的人麻着呢。”哈哈哈,当时坐在回廊上看着一段的我居然笑出声来。李劼人用着用幽默的表达,揭示了中国民族文化在当时自信心的缺失和窘境。

小说中给我留下深深映像的还有成都花样繁多的小吃,足以让每个读者口水直流。“为了庆祝成都独立,皇城被允许人们进去参观的短短几天,成都人就把那里变成小吃的天堂:凉粉担子、筱面担子、抄手担子、蒸蒸糕担子、豆腐酪担子、鸡丝油花担子、马蹄糕担子、素面甜水面担子,茶汤摊子;鸡酒摊子、油茶摊子、烧腊肉菜摊子、蒜羊血摊子、虾羹汤汤、鸡丝豆花摊子、牛舌酥锅块摊子,此外还有卖各种零食的篮子,有酥糖核桃、橘子青果、糖炒板栗、黄豆米酥芝麻糕、白糖蒸馍、三河场姜糖、熟油辣子大头菜、红油莴笋片等等……”

肆

—

尾声

来成都将近七年了,我感受到这座城市对于外来人的包容,也感受到川人乐观、豁达、幽默的性格,并深受感染。成都文化博大精深,多姿多彩,当我走过成都每一条街道,都能感受到一种历史感,以及随之而来的幸福感。我喜欢春熙路的新潮,也喜欢青羊宫的古朴,我喜欢坐在望江公园的竹椅上,泡一杯素茶,看尽满员的青翠,也喜欢去文殊院吃一份陈麻婆豆腐……但是,我最爱的还是城东的狮子山,以及狮子山脚下那座菱窠。

李劼人半身像(刘开渠作品)

李劼人就是用平民视角讲述成都历史的中国“荷马”,而我则是一个普普通通的听众,一遍又一遍听他讲述成都的历史,成都的民俗,当然,少不了成都的美食。在那座菱窠,我发现过去的成都,将期待开始自己在成都的新生活。

诸位朋友,如果哪一天,你不想去星巴克了,也不想去KFC ,但是想出去走走,可以去狮子山下沙河堡的那个“菱窠”——李劼人故居(现开通地铁7号线,交通便利了很多),泡杯茶,静静地坐一个下午,听一位有趣的老人讲讲老成都的故事。

扫码关注本微信公众号“薈言堂 ”