近日,南京师范大学周小四教授课题组在钾离子电池领域取得重要研究进展。相关成果以“Enabling Superior Electrochemical Properties for Highly Efficient Potassium Storage by Impregnating Ultrafine Sb Nanocrystals within Nanochannel-Containing Carbon Nanofibers”为题发表于Angew. Chem. Int. Ed.(DOI: 10.1002/anie.201908918)。

钾离子电池(PIBs)具有高能量密度,且钾资源丰富,成本低廉,引起了人们的广泛关注。实现钾离子电池大规模应用的关键之一是寻找到具有高可逆容量、优异倍率性能和长循环稳定的电极材料。锑(Sb)由于具有较高的理论比容量、特殊的褶皱层结构和良好的工作电压,被认为是PIBs最有潜力的负极材料之一。然而,巨大的体积变化极大地限制了锑的实际应用。虽然Sb合金化反应可提供660 mAh g-1的理论容量,但这种合金化通常伴随着超过400%的体积膨胀和Sb颗粒在循环过程中的粉化。锑颗粒的粉化会导致活性材料电接触的损失和固体电解质膜(SEI)的持续生成。另外,Sb纳米颗粒在循环过程中的聚集又会导致动力学衰减和循环稳定性的下降。

减小Sb颗粒尺寸并将其与碳网络结合是缓冲体积变化和增强离子与电子传输方面的有效策略,但是这些方法在提高电池循环寿命和倍率性能方面仍有不足。这主要是由于纳米结构的Sb不可避免地倾向于破裂、聚集、与碳骨架分离,在充电和放电过程中减少电子传输路径。此外,已经证明使用分层多孔结构可显著加速活性材料的电子和离子传输,从而改善二次电池的循环稳定性和倍率性能。

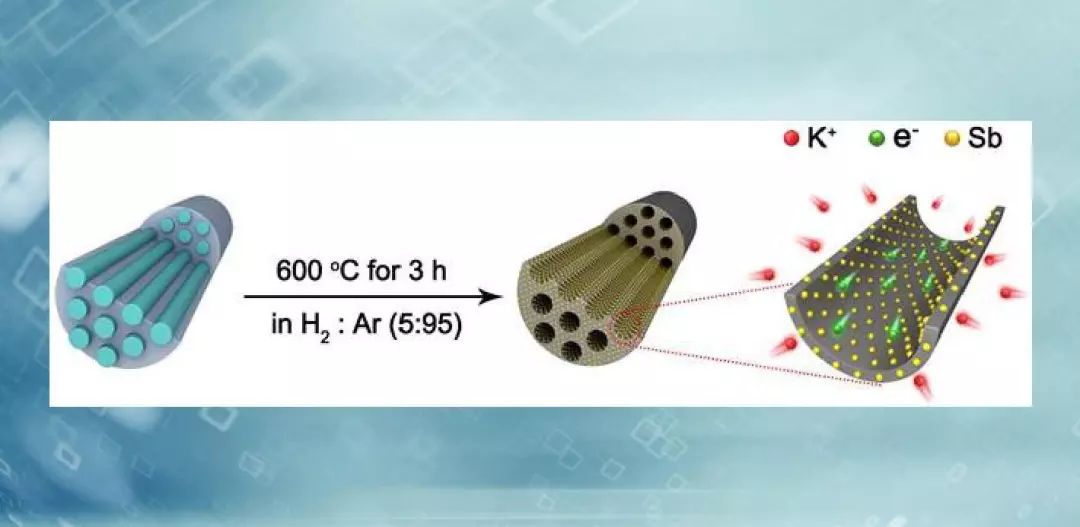

近日,南京师范大学周小四教授课题组使用了一种简便可行的方法,即静电纺丝及后续热处理,将超细Sb纳米晶体原位分散在包含有纳米通道阵列的碳纳米纤维中(u-Sb@CNFs)。该工作利用聚合物溶解度参数差异并调节反应合成条件,制备了迄今为止锑尺寸最小的锑/碳复合物。由于具有极小尺寸的锑颗粒和纳米通道阵列的碳纳米纤维,u-Sb@CNFs实现了快速的钾离子扩散和应力释放,解决了不稳定的锑/电解质界面、巨大的体积变化等问题。作为一种自支撑钾离子电池负极,u-Sb@CNFs表现出高可逆容量、超长的循环稳定性和优异的倍率性能。

南京师范大学化科院在读研究生葛旭芳是文章的第一作者,周小四教授为通讯作者。

原文(扫描或长按二维码,识别后直达原文页面):

免责声明:部分资料来源网络,转载目的在于传递信息及分享,并不意味赞同其观点或其真实性,也不构成其他建议。仅提供交流平台,不为其版权负责。如涉及侵权,请联系我们及时删除。邮箱:editor@chembeango.com

●华中科技大学王成亮教授课题组:一场意外的发烟推动储能电池的机理分析

●新型钾离子电池阳极:硫嫁接的空心碳材料

●香港科技大学&北京大学深圳研究生院杨世和教授课题组:超薄PbTiO3铁电层用于碳基钙钛矿太阳能电池以显著提高其效率

●南开大学陈军课题组:锂离子电池正极新材料——通过改变阳离子排列调控富锂锰基层状氧化物的氧阴离子氧化还原化学

●华中科技大学吴梦昊教授课题组:溶液法轻捷功能化赋予二维碳氮化物铁电/多铁、谷电子学和光伏性质