中国中古时期乐浪郡形象的变迁

王安泰

(南开大学历史学院、南开大学韩国研究中心)

内容提要:乐浪郡原为汉武帝于朝鲜半岛北部所设四郡之一,其后乐浪郡成为朝鲜半岛北部的大郡,加上汉人以郡代称东南西北四面边界,乐浪郡遂成为汉代极东之郡的代表。自曹魏以公孙渊为乐浪公,乐浪郡兼具地方行政单位(乐浪太守)与封国(乐浪王或乐浪公)的两种形象,并且作为各政权名义上统有汉晋东界的象征。无论是试图恢复西晋天下的东晋朝廷、希望拉拢高句丽对抗北方的南朝、以平州为根基的诸燕、沿用北燕行政单位的北魏等,都致力设置与乐浪有关的官爵。直至北齐省并乐浪郡,隋唐又将乐浪公授予新罗王,乐浪郡并未转化为唐代州县,仅存汉晋疆域东界的意象。

关键词:乐浪郡 魏晋南北朝 天下秩序 册封体系

前言

乐浪郡是汉武帝平定卫氏朝鲜后,于朝鲜半岛北部设置的四郡之一。直至西晋时期,乐浪郡都是帝国东北方的重要据点,也是中原与海东诸国交流的重要中继点。公元313年,原居辽东半岛以北的高句丽攻占乐浪郡,并于414年将首都迁至平壤,朝鲜半岛情势剧变,高句丽与新兴的百济、新罗并立,被称作朝鲜半岛的前三国时期。

以此一历史发展为背景,学界对于古代乐浪郡的研究,主要分有几个方向:一是以西晋以前的乐浪郡为中心,探讨乐浪郡的地理位置,并分析乐浪郡作为三韩、倭国与汉晋朝廷往来时的中继点等等。[1]二是着重于313年以后的乐浪郡,多数研究以高句丽的统治为核心,探索高句丽如何强化对乐浪郡的支配,乐浪郡的汉人集团与高句丽集团的关系,以及当时乐浪郡与周边政权的关系等。[2]另有学者关心东晋十六国以来所设置的侨置乐浪郡与乐浪太守,从乐浪郡流徙至中原的遗民,以及在北朝占有一席之地的乐浪王氏,或是汇整两汉魏晋南北朝时期乐浪郡演变的状况。[3]大体而言,乐浪郡的相关研究甚伙,看似已无再深入研究的余地。

然而与玄菟、带方等郡相比,东晋至隋唐时期的乐浪郡始终作为官爵称号存在,此现象之成因、相关制度是否别有用意,历来讨论较少。尽管这类官爵仅有名号而无实质意义,[4]但乐浪长期作为地方行政单位名号,在虚名之外可能还存在其他意义。进一步而言,过往学界对高句丽统领乐浪郡后局势的分析,多集中于乐浪郡与高句丽、侨置乐浪郡与中国的关系。那么东晋南北朝究竟如何看待乐浪郡,实体与侨置乐浪郡之间是否又有何关连性,这些问题仍有待厘清。

高句丽以异民族之姿入主乐浪郡,在东晋十六国时期并非特例。当时遍布华北的五胡诸政权,同样是以非汉族群的身分成为各地的统治者,这些胡人政权统治的州郡,并未被东晋排除于天下秩序之外。因此若将视角置于乐浪郡,考虑东晋南朝与十六国北朝如何将“乐浪”纳入地方行政体系,将有助认识各政权对于乐浪郡的态度,并呈现各政权建构当代天下秩序的具体作为,与彼此间的差异。

此外,魏晋南北朝时期的东亚国际秩序,是运用将军号、都督诸军事等官职建构而成。[5]不仅是东晋南北朝政权将官爵授予周边诸国,周边诸国有时亦会主动要求相应官职。以高句丽而言,公元355年前燕册命高句丽王官爵,其目的是为了强化前燕与高句丽的支配关系,因此是由前燕提出册命要求;而东晋于413年授予高句丽王官爵,则可能是高句丽王向东晋朝廷请求的结果。[6]其余如东晋南北朝册命百济、倭等国时,亦见有受封者主动索求称号的情形。[7]乐浪郡在东晋南北朝的册封体系是否存有特殊性,相当值得关注。

本文以官爵制度为中心,首先探讨汉晋时期对于乐浪郡的认识,考察西晋以前乐浪郡的特殊性,以及乐浪郡形象转化的过程。其次分析立国于江南的东晋南朝政权,如何建立与乐浪的连结,以及十六国北朝如何藉由册封与侨郡方式宣示领有乐浪,至北齐隋唐又发生何种改变,并重新思索中国中古时期如何理解与看待乐浪郡。

一、“国之东界”形象的塑造

汉武帝于元封三年(108B.C.E.)派兵平定卫氏朝鲜,设立乐浪、玄菟、真番、临屯四郡,正式将朝鲜半岛北部纳入以皇帝为核心的郡县体制。其后真番、临屯二郡陆续废省,玄菟郡数次迁移治所,至东汉以后,乐浪郡成为辽东半岛以东最大之郡,且负责与海东诸国的接洽往来。[8]而汉武帝以后至西晋时期,中原政权如何看待国土东界的乐浪郡,值得再作探讨,以下从几个方向观察乐浪郡的形象变化。

汉代中期以前史料尚未以郡县为疆界区别标准,叙述疆域东界时,多是以概略的地理名称作为标示:

(2)(琅邪刻石)六合之内,皇帝之土。西涉流沙,南尽北户。东有东海,北过大夏。人迹所至,无不臣者。[10]

(3)(秦朝)地东至海暨朝鲜,西至临洮羌中,南至北嚮户,北据河为塞,并阴山至辽东。[11]

上述三例中,传述大禹治水事迹的《禹贡》,以及秦始皇所立的《琅邪刻石》,皆以海为东界、流沙为西界,仅简略说明四界范围。史料(1)《史记》司马迁对秦疆域的描绘,东界为海与朝鲜,西界是临洮、羌中,南界与北界也使用更明确的标示点,东界除了保留海的说法,又新增朝鲜。可见生于西汉中期的司马迁,已试图用更为详细的方式叙述古代疆域边界。

汉武帝平朝鲜,设置乐浪、临屯、玄菟、真番四郡,《后汉书》对四郡的省并经过有扼要概述:

(4)元朔元年,濊君南闾等畔右渠,率二十八万口诣辽东内属,武帝以其地为苍海郡,数年乃罢。至元封三年,灭朝鲜,分置乐浪、临屯、玄菟、真番四部。至昭帝始元五年,罢临屯、真番,以并乐浪、玄菟。玄菟复徙居句骊。自单单大领已东,沃沮、濊貊悉属乐浪。后以境土广远,复分领东七县,置乐浪东部都尉。[12]

昭帝时省并临屯郡与真番郡,并迁移玄菟郡的治所(即所谓第二玄菟郡),乐浪郡遂成为汉朝廷最东的大郡,统领周边的异民族。自西汉后期开始,玄菟郡逐渐西移,东汉时期的乐浪郡主统与三韩、倭等国的使者往返,完全成为汉朝与东方诸国往来的中继点,[13]乐浪郡作为汉朝东方门户的轮廓,遂日渐清晰。

另一方面,随着州郡制度的定型,汉代人也开始以更确切的郡名作为边陲疆界的标示:

(5)西连诸国至于安息,东过碣石以玄菟、乐浪为郡,比却匈奴万里,更起营塞,制南海以为八郡,则天下断狱万数,民赋数百,造盐铁酒榷之利以佐用度,犹不能足。[14]

(6)(祭)肜之威声,畅于北方,西自武威,东尽玄菟及乐浪,胡夷皆来内附,野无风尘。乃悉罢缘边屯兵。[15]

(7)其后京师贵戚,必欲江南檽梓豫章楩柟;边远下土,亦竞相仿效。......东至乐浪,西至敦煌,万里之中,相竞用之。此之费功伤农,可为痛心![16]

史料(5)是汉元帝时贾捐之对于局势的探讨,当时玄菟郡方才西移,因而贾捐之仍以乐浪与玄菟并举。史料(6)则是对东汉前期祭肜声威的描述,祭肜长期担任辽东太守,因此将位于辽东郡以东的玄菟、乐浪二郡一并纳入。而史料(7)《潜夫论》更明确以乐浪、敦煌为东汉的东、西两界,描述当时流行厚葬的影响范围。由此看来,乐浪郡不仅在地理上成为汉代极东之郡,也成为汉代以后人们所认知的汉代东界。[17]

除了政治地理空间以外,就文化地理而言,汉代与乐浪郡的关联也日趋紧密。西汉末年扬雄所编的《方言》,是扬雄“采集先代绝言、异国殊语”,并访问上计孝廉与内郡卫卒各地词语整理而成。《方言》将汉代疆域分作数大方言区,其分类以先秦的大地理区为画分,而非以州郡名为单位。因此以乐浪郡为主的朝鲜半岛北部,遂被划归为朝鲜、洌水的区域,不称乐浪郡。相较之下,河西四郡与岭南等地的新设郡却未被收入《方言》,可知扬雄特意将朝鲜半岛北部纳入汉代的文化地理区。

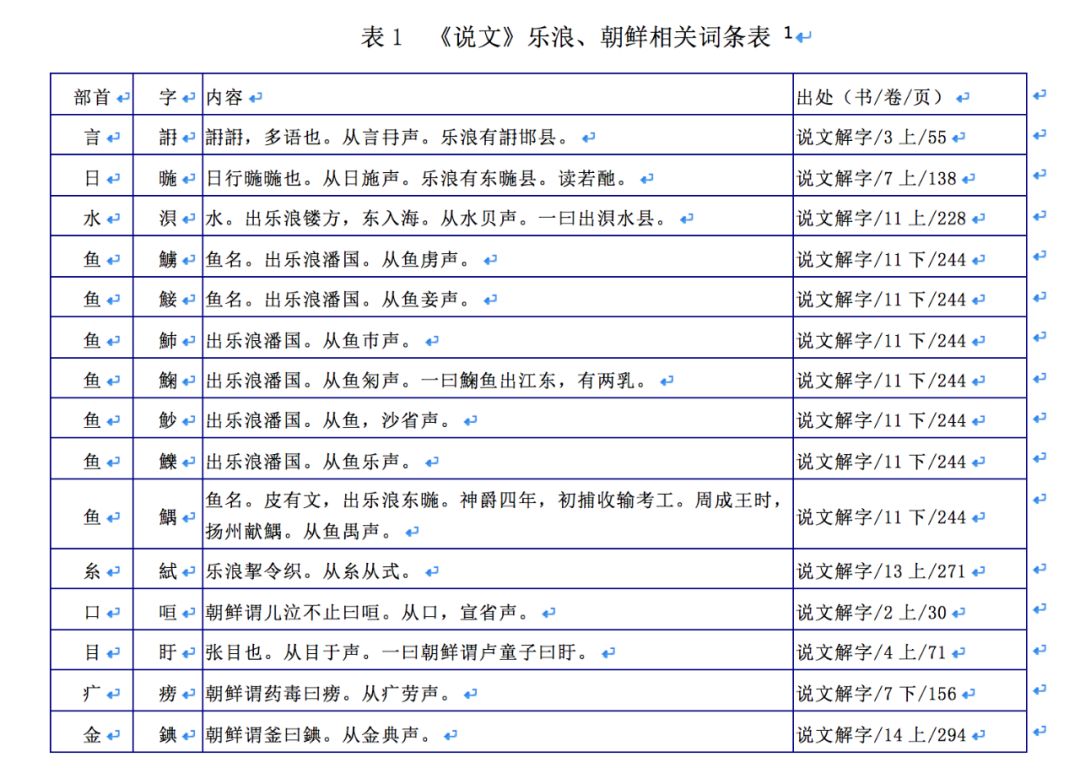

到了东汉,随着郡县制度的进一步深化,关于乐浪郡物产及方言的记录日渐增加。例如《说文》有11条的解释与乐浪郡有所联系,其中7条是鱼的产地,3条是关于地名的说明,另外1条则与丝织品有关。除乐浪外,《说文》另有4条提及朝鲜,其描述方式与乐浪截然不同,而与《方言》相近。[18]详细内容请参见表1“《说文》乐浪、朝鲜相关词条表”。

(注:本表使用《说文》版本为(汉)许慎:《说文解字》,北京:中华书局1963年版。)

不仅《说文》记述乐浪所出物产,日后许多史书与文学作品,也经常引用乐浪郡出土的物产。例如《三国志》描述濊人时云“乐浪檀弓出其地”,除了标示檀弓出于濊人之手,也将檀弓作为乐浪郡的贡物。[19]三国时期吴国陆玑对鹭的解释是“鹭,水鸟也,......齐鲁谓之舂锄,辽东乐浪吴杨谓之白鹭”,提及辽东乐浪与扬州、吴郡都将鹭称作白鹭。[20]夏侯开国《吴郡赋》云“名练夺乎乐浪,英葛光乎三辅”,亦提及乐浪生产高质量的布料。[21]凡此种种,都可看出乐浪的物产、语言、习俗,已为汉晋时人熟知。

综上所述,可知乐浪郡在建立之初,只是汉武帝于朝鲜半岛北部所立四郡之一,在历经数次整并后,乐浪郡成为汉代的极东之郡。随着郡县制的稳定化,汉代人开始使用「东至乐浪」标志疆土东界,乐浪所产或上贡的物品,也为时人所认识。从“东至海”到“东至乐浪”,不仅反映了汉代政治与地理方面的变化,也是乐浪郡与汉代政治体系日益紧密的具体表现。

二、魏晋南朝时期乐浪郡名官爵的变化

自黄巾事件后,东汉的政治体系渐趋瓦解,天下局势由群雄割据转为三国鼎立,魏蜀吴三国皆自称正统,并与周边势力缔结关系。其中具有代表性之例,就是魏吴二国各自派遣使者册命公孙渊官爵一事。

自公孙度于东汉末年统治辽东,至公孙渊已经历三代。孙权称帝后,为拉拢公孙渊,遂于公元232年遣使册命公孙渊为大将军、幽青二州牧、辽东太守(如故)、燕王;公孙渊随即向曹魏请降,魏明帝乃于隔年册命公孙渊为大司马、乐浪公,辽东太守如故。[22]孙权为了拉拢公孙渊,不惜打破汉代以来异姓不王的原则,[23]给予公孙渊燕王的爵位,又赐予茅土、九锡等重礼,足见孙权对公孙渊的重视。[24]而孙权所授予的燕王称号,显然是期勉公孙渊能够统领汉代的幽州乃至青州,成为曹魏的北方威胁。[25]相较之下,曹魏授予公孙渊的乐浪公爵,尽管仍超越一般大臣可获得的列侯爵位,但并未逾越异姓不王规范,也非唯一特例(如汉献帝及其后裔亦为山阳公)。因而魏明帝给予公孙渊乐浪公爵,已是曹魏所能授予异姓大臣的极限。

值得注意的是,公孙渊的本籍与根据地皆位于辽东,其所获命亦为辽东太守,按理曹魏可迳授公孙渊辽东公爵。然而曹魏最后选择授予公孙渊乐浪公,其理由除了正式承认公孙渊对乐浪郡的支配权之余,[26]也不希望将辽东郡的行政权与名义上的诸侯地位一并授予公孙渊。不仅如此,此次册命也是中国古代第一次将乐浪郡作为封国授予大臣。自此以后,乐浪郡(以及曹魏新设的带方郡)成为魏晋南北朝常态授予的封国。乐浪郡被纳入封国体系内,看似普通,实则隐含将乐浪郡归类为“诸侯”可达之处,诸侯与天子有君臣之义,代替天子管理封国,因而乐浪郡就被纳入中国的“封建”体系。[27]

曹魏派兵平定公孙渊后,依循公孙渊所置,以辽东、乐浪、带方、玄菟等郡新成立平州,位于平州的乐浪郡,再次成为曹魏与西晋的极东之郡。[28]西晋末年爆发永嘉之乱,华北再度陷入大乱,定都于建康的东晋朝廷以继承西晋正统为念,并且要配合众人恢复中原的期待。东晋因此设置侨州郡县,安置南渡的士族与人民,藉此宣示仍统有这些地区。[29]另一方面,东晋也藉由授予留在华北诸势力官爵,来缔结君臣关系,其中最重要的两股势力就是前燕慕容氏与前凉张氏。

西晋常设平州后,乐浪郡就成为平州的固定属郡;对东晋来说,获得东晋所授平州刺史的身分,就拥有对乐浪郡的统辖权。东晋并未侨置平州,也没有为平州移民设置侨郡县,理由除了由辽东半岛南渡的人口甚少以外,[30]也是因东晋将平州的统辖权交付给慕容氏所致。东晋建立之初,即任命慕容廆为监平州诸军事、平州刺史(320),隔年又晋升慕容廆为都督幽州东夷诸军事、平州牧、辽东公,等同将平州所有的军政大权都交由慕容廆。自东晋初年授予慕容廆平州刺史始,直至慕容儁称帝为止,慕容氏三代一直是东晋朝廷治下的平州管理者,东晋朝廷与平州乃至乐浪郡之间,仍有名义上的统属关系。东晋时期以恢复中原为目的,其最终目标是恢复西晋所设置的所有州郡。对东晋君臣来说,从平州到凉州都是应该要恢复的区域,乐浪郡自然也包含在其中。因此东晋前期藉由授予慕容廆平州刺史的官职,确认自身对平州的统辖地位,同样道理亦可用于前凉张氏的凉州刺史。既然东晋长期任命平州在地势力为平州的军政长官,如果再于江东侨置平州,不仅叠床架屋,也变相否定或削弱原平州刺史与都督平州诸军事的正当性。

当慕容儁于公元354年称帝后,东晋失去了与名义上统辖平州的管道,即便如此,直至公元370年前燕灭亡为止,东晋并未另授予他人平州刺史或乐浪太守等官职。除了史料阙漏的可能性外,也不排除是东晋朝廷依然以慕容氏为东晋藩臣,即使双方已无册封关系,东晋仍期待慕容儁(与其子慕容暐)有朝一日“重新”接受东晋官职,因而搁置平州刺史与相关官职。

前燕于公元370年为前秦所灭,东晋朝廷随即于公元372年授予百济王余句为镇东将军、领乐浪太守。[31]此一安排是东晋需在前燕灭亡后寻求新的平州与属郡代理者,因而以百济王余句为乐浪太守。当时的乐浪郡仍为高句丽所控制,非百济所能治理,无论东晋是否有意拉拢百济,都代表东晋将乐浪郡的统治权交给百济王余句,亦即以百济代替原来前燕的部分职责。尽管此次册命宣示意义大于实质意义,仍可看出东晋试图维系与乐浪郡的联系。

东晋在公元372年册命百济王为乐浪太守后,至413年以高句丽王为乐浪公的40余年间,不再见到东晋朝廷授予任何平州或乐浪有关的官职,其理由或许在于,384年慕容垂趁淝水战后建立后燕,东晋仍希望以慕容氏为统领平州的代理者。这个期望随着后燕的灭亡再度消失,东晋必须再次寻求新的链接,遂将目标转至高句丽。

至东晋末年,随着北魏兴起,东晋朝廷开始与高句丽、柔然、吐谷浑等北魏周边势力建立密切关系,试图建立对北魏的包围网,[32]高句丽也希望能与东晋缔结良好关系。[33]因此在公元413年,东晋朝廷初次以高句丽王高琏为乐浪郡公,乐浪郡公遂成为东晋南朝册命高句丽王的主要爵位。[34]东晋南朝选择以乐浪郡为高句丽王的封国,一方面是因应高句丽统治乐浪郡的现实,并延续前燕先例,以高句丽王为东晋统治乐浪郡的代理者(诸侯);另一方面,东晋南朝也是着眼于乐浪郡具有汉晋东界的形象,刻意以乐浪作为自身与区域链接的标示。即使东晋南朝不再任命平州刺史,仍得与朝鲜半岛北部(汉晋时期国之东界)建立名义上的统属关系。[35]

三、十六国北朝时期乐浪郡官爵的沿革

永嘉之乱后,十六国与北朝致力建构政权的正统性,[36]除了使用社稷、宗庙等礼仪建筑,亦多侨置州郡,并将封国安置于疆域之外,以宣示为天下的领有者。[37]学界探讨十六国北朝与乐浪郡的关系,多以前燕开始设置的侨乐浪郡为重点,又由于前燕、后燕、北燕乃至北魏的乐浪郡都是侨置,与汉晋时期的乐浪郡除了名称并无重叠之处。即便如此,十六国北朝多与统治乐浪郡的高句丽相邻,双方地缘位置紧密,透过十六国北朝的官爵安排能否看出与乐浪关系的蛛丝马迹,将是下述讨论的重心。

东晋初年慕容廆获得东晋朝廷册命的辽东公、平州刺史等官爵,慕容廆就成为东晋在平州地区的代理者。辽东公是对应慕容廆所统辖的区域,而平州刺史则是东晋将平州的统辖权委交慕容廆的象征。慕容廆在受命为平州刺史后,名义上有统治平州诸郡的权力,除了自身统领的(州治)辽东郡与昌黎郡外,又接纳辽东以东的流民,侨置乐浪、带方等郡。[38]尽管乐浪与带方郡实际为高句丽所控制,慕容廆仍需于其辖境内设置乐浪、带方等侨郡,象征自己统有完整的平州,其意义与东晋侨置华北州郡的道理相近。

不过慕容廆与其僚佐并未因此而满足,在辽东局势稳定后,慕容廆遂遣部属向东晋朝廷请求燕王的爵位,理由是如果慕容廆没有如同燕王般的地位,则不足以镇摄统领周边的华夷:

方今诏命隔绝,王路崄远,贡使往来,动弥年载。今燕之旧壤,北周沙漠,东尽乐浪,西暨代山,南极冀方,而悉为虏庭,非复国家之域。将佐等以为宜远遵周室,近准汉初,进封廆为燕王,行大将军事,上以总统诸部,下以割损贼境。使冀州之人望风向化,廆得祗承诏命,率合诸国,奉辞夷逆,以成桓文之功,苟利社稷,专之可也。[39]

在此一奏表中,慕容廆及其僚佐将乐浪郡纳入“燕之旧壤”,范围大抵等同于汉武帝以降幽州(魏晋析为幽平二州)的区域,如此大范围的燕国,并非西汉后期以来仅存一两郡的燕国,必然是战国或西汉前期之燕国。然而乐浪郡是汉武帝平朝鲜后新设之郡,慕容廆君臣所描绘的燕国版图,显然是将汉武帝以后所置幽州的统辖区域,比附为汉初以前燕国的地理范围,其目的无疑是希望慕容廆能成为乐浪至代郡的统治者。从另一角度观之,慕容廆君臣以乐浪郡为“燕之旧壤”,也呼应前文所述乐浪郡为国之东界的形象。

慕容儁平定后赵,遂自立为帝,并大封宗室为王。其中慕容度获封乐浪王,慕容温获封带方王,[40]显见慕容儁在最初册封宗室时,就已经将乐浪与带方视作自身统治可及的范围,并且派遣诸侯统领。[41]不久前燕与高句丽发生冲突,高句丽王高钊遣使请和,慕容儁遂以高钊为乐浪公。高钊为乐浪公,符合高句丽领有乐浪郡的实情,一如过往东晋朝廷以慕容廆为辽东公之例。既然高钊成为前燕的乐浪公,与慕容儁建立君臣关系,高句丽所统领的乐浪郡,自然就成为前燕治下。无论乐浪公虚封与否,关键在于慕容儁与高钊由此產生“天子—诸侯”的关系,[42]亦即前燕明确将乐浪郡纳入自身的天下秩序。后燕、北燕时期继承前燕以乐浪郡为封国的政策,后燕以慕容温、慕容惠为乐浪王,北燕时期亦有乐浪公主,[43]凸显诸燕天下秩序具有连贯性。[44]而平州与侨乐浪郡并未随前燕灭亡而消失,不仅平州延续建置,[45]侨乐浪郡也一直存在于十六国的地方行政体系。[46]

北魏平定北燕后,依然延续北燕体制,设立了乐浪等侨郡,但并未立即以乐浪设置封国。此外,北魏在公元435年册命高句丽王高琏为辽东郡公,之后也没有将高句丽王徙封为乐浪郡公的打算。此前的前燕、东晋与同時期的刘宋皆以高句丽王为乐浪公,北魏显然未循前例。实际上,北魏授予外藩爵位,多刻意与东晋南朝的封国名称错开。例如刘宋先后以吐谷浑氏为陇西王、河南王,北魏以之为西平王;刘宋以仇池杨氏为武都王,北魏则封之为南秦王等,可知北魏有意回避南朝所授的相同爵号。[47]因此,鉴于东晋与刘宋皆以高句丽王为乐浪公,北魏为求不授予同一爵称,遂改以高句丽王为辽东公。

尽管北魏未以高句丽王为乐浪公,但北魏朝廷实未扬弃以乐浪为封国的作法。公元461年,北魏文成帝册命其弟拓跋万寿为乐浪王,[48]其后至北魏灭亡,除了短时间的断绝,拓跋万寿及其子孙长期担任乐浪王爵。在此之前,文成帝已册命乳母常太后的族属为辽西公(常英)、带方公(常喜)、朝鲜侯(常泰)、辽东公(王睹)等爵位,[49]皆是辽西郡以东的封国。其中常太后的妹夫王睹,于兴安二年(453)担任平州刺史、辽东公,常太后云「本州、郡公,亦足报耳」,[50]代表王睹为平州人,极可能属乐浪王氏后裔。而北魏文成帝之妻冯氏,其母亦为乐浪王氏,因此文成帝以拓跋万寿为乐浪王,或许有血缘与地缘的因素。[51]

带方、辽东等郡与乐浪同样都属平州(辽西属营州),然而北魏文成帝并未将乐浪郡作为常英等人的封国,而是授予宗室拓跋万寿作为王爵。相较于带方、辽东等郡,乐浪郡更具有汉晋极东之郡的印象,因此北魏以宗室为乐浪王,显然是将乐浪的地位立于辽东、带方之上,因而以宗室王爵统领,更能加深北魏统有乐浪郡的印象。

北齐建国后,为与新罗建立更密切的往来,于河清四年(565)封新罗王金真兴为乐浪郡公。[52]然而北齐为了解决当时地方行政的紊乱,于天保七年(556)即已大规模省并州郡,侨乐浪郡亦于此时被并入昌黎郡。[53]尽管北齐并非刻意针对乐浪等郡行事,仍弱化北齐与乐浪的连结,前燕以来的侨乐浪郡遂正式消亡,仅保留以乐浪为封国的天子诸侯关系。[54]

自北齐以新罗王为乐浪郡公,其后直至唐代,乐浪一直作为新罗王的专属封国。[55]自唐朝与新罗结束册封关系,直到清代为止的一千余年,除了明初濮英死后获赠乐浪郡公,[56]乐浪郡不再为中国王朝封爵称号,仅存有乐浪郡为汉代东界的印象。因此乐浪郡自隋唐地方行政体系中消失,并非隋文帝废郡存州后直接造成的影响,而是十六国时期以来逐步转化的结果。

四、小结

汉武帝于朝鲜半岛北部设置四郡,乐浪郡仅为其一,并不具备特殊性与代表性。然而随着西汉行政建置的调整,乐浪郡成为朝鲜半岛的主要行政单位,也是汉代的极东之郡。汉人又以郡为国土四界的代称,乐浪郡为汉代极东之郡的印象深植人心,其风土物产也为人所注意。尽管如此,乐浪郡作为偏远边郡,尚未成为汉代王侯的封国。三国时期,魏吴二国皆试图拢络辽东的公孙渊,为此魏明帝特别授予公孙渊乐浪公的爵位,这是中国古代首次以乐浪作为诸侯封国,乐浪因此具有郡与封国的两种形象。

永嘉乱后,东晋以恢复大晋天下为念,乐浪郡也是尚待光复的地区。东晋未直接任命乐浪太守,而是以慕容氏为平州刺史,作为统治乐浪等郡的代理者。其后东晋南朝为了对抗北魏,与高句丽等国建立更密切的关系,并授予高句丽王以乐浪公的爵位,承认高句丽统领乐浪、以高句丽王为协助东晋统治乐浪的诸侯。鉴于乐浪为汉晋极东之郡的特殊地位,以乐浪为高句丽王封国,便能塑造东晋南朝辖有汉晋东界的形象。尽管东晋南朝未设置侨乐浪郡,多数时间仍保有名义上对乐浪郡的统治权力。

而以辽东为据点的慕容氏,因以平州刺史起家,不仅常置侨乐浪郡,在慕容儁称帝后又以乐浪为封国,前燕至北燕皆然。北魏平北燕后,沿用侨乐浪郡的设置,并以乐浪为宗室王爵,高句丽王为辽东郡公。十六国北魏时期乐浪侨郡与封国并存的二重体制,至北齐出现转变,北齐省并州郡之际,将乐浪郡整入他郡,又以新罗王为乐浪郡公,乐浪转变为外藩封地,仅剩下诸侯的虚名,与皇帝之间的关系更加疏离。因此当唐代与新罗结束册封关系,乐浪郡没有随着中国行政区划的变化而与时俱进,仅存汉朝极东之郡的形象,成为历史名词。

因此,乐浪郡从汉武帝朝鲜四郡之一转为该地大郡,又塑造出国之东界的形象,使得乐浪郡具有高度象征意义,自然也被纳入东晋南北朝的天下秩序。各王朝纷纷保留(侨)平州、(侨)乐浪郡或乐浪王公爵号,以确保自身(名义上)能够统领汉晋故地。但是中原政权几经兴革,平州刺史与乐浪太守等官相继撤废,只有徒具虚名的乐浪王公爵,乐浪郡最终消逝于地表,成为人们遥想汉晋当年的一则历史记忆。

[1]相关研究略参池内宏:《乐浪郡考》,收入池内宏:《满鲜史研究(上世第一册)》,东京:吉川弘文馆1951年版,第19-61页。李丙焘:《乐浪郡考》,收入李丙焘:《韩国古代史研究——古代史上の诸问题》,东京:学生社1980年版,第128-149页。权五重:《乐浪郡研究——中国???事例的检讨》,首尔:一潮阁1992年版。李健才:《关于汉代辽东、乐浪两郡地理位置问题的探讨》,收入李健才:《东北亚史地论集》,兰州:兰州大学出版社2010年版,第304-331页。李成珪:《??????????》,收入李成珪等编著:《??????》,首尔:东北亚历史财团2006年版,第17-128页。徐德源:《汉乐浪郡属县今地考定质疑》,收入徐德源:《求实集》,哈尔滨:黑龙江人民出版社2012年版,第39-44页。甘怀真:《东北亚古代的移民与王权发展——以乐浪郡成立为中心》,载《成大历史学报》第36期,2009年,第77-99页。孙慰祖:《汉乐浪郡官印封泥的分期及相关问题》,载《上海博物馆集刊》第11期,上海:上海书画出版社2008 年版,第168—189页。关于1990年代出土乐浪郡简牍的介绍与分析,参尹龙九著,桥本繁译:《平壤出土〈乐浪郡初元四年县别戸口簿〉研究》,载《中国出土资料研究》第13 号,2009 年,第205—236页 。杨振红、尹在硕:《韩半岛出土简牍与韩国庆州、扶余木简释文补正》,载《简帛研究2007》,桂林:广西师范大学出版社2010 年版,第277—299页。郑威:《汉帝国空间边缘的伸缩——以乐浪郡的变迁为例》,载《社会科学》2016年第11期,第134-146页。考古整理可见王培新:《乐浪文化——以墓葬为中心的考古学研究》,北京:科学出版社2007年版。

[2]三上次男:《乐浪郡社会の支配構造》,载《朝鲜学报》第30期,1964年,第11-61页。窪添庆文:《乐浪郡と带方郡の推移》,收入《东アジア世界における日本古代史讲座(第三卷)》,东京:学生社1981年版,第21-55页。神崎胜:《辽东、玄菟、乐浪、带方诸郡の解体》,载《古代文化》第47卷第3期,1995年,第11-19页。田中俊明:《高句丽の平壤迁都》,载《朝鲜学报》第190期,2004年,第21-60页。赵俊杰、王新英:《4世纪西北朝鲜地区主要民族集团的动向与势力格局》,载《边疆考古研究》第10辑,北京:科学出版社2011年版,第277-294页。

[3]西本昌弘:《乐浪、带方二郡の兴亡と汉人遗民の行方》,载《古代文化》第41卷第10期,1989年,第14-27页。罗新:《十六国北朝时期的乐浪王氏》,收入北京大学韩国学研究所编:《韩国学论文集(第六辑)》,北京:新华出版社1997年版,第15-19页。园田俊介:《北魏时代の乐浪郡と乐浪王氏》,载《中央大学アジア史硏究》第31期,2007年,第1-32页。赵红梅:《乐浪郡太守考》,载《通化师范学院学报》2010年第1期,第51-55、58页。全面性的整理论述可见苗威:《乐浪研究》,北京:高等教育出版社2016年版,第9-31页。

[4]顾颉刚、史念海:《中国疆域沿革史》,北京:商务印书馆1999年版,第100-101页。胡阿祥:《魏晋南北朝之遥领与虚封述论》,载《南京师范大学学报(社会科学版)》2011年第5期,第47-53页。胡阿祥、孔祥军、徐成:《中国行政区划通史(三国两晋南朝卷)》,上海:复旦大学出版社2014年版,第74-83页。

[5]关于魏晋南北朝时期东亚的政治局势与国际秩序,可略参西嶋定生:《东アジア世界と册封体制——六—八世纪の东アジア》,收入西嶋定生:《中国古代国家と东アジア世界》,东京:东京大学出版会1983年版,第415-468页。高明士:《天下秩序原理的探讨》,收入高明士:《东亚古代的政治与教育》,台北:台湾大学出版中心2004年版,第1-16页。甘怀真:《所谓“东亚世界”的再省思:以政治关系为中心》,收入甘怀真:《皇权、礼仪与经典诠释——中国古代政治史研究》,台北:台湾大学出版中心2004年版,第507-531页。韩昇:《东亚世界形成史论》,上海:复旦大学出版社2009年版,第31-44页。

[6]谷川道雄:《东アジア世界形成期の史的构造——册封体制を中心として》,收入唐代史研究会编:《隋唐帝国と东アジア》,东京:汲古书院1979年版,第87-111页。堀敏一:《中国と古代东アジア世界——中华的世界と诸民族》,东京:岩波书店1993年版,第153-155页。三崎良章:《北魏の对外政策と高句丽》,载《朝鲜学报》第102期,1982年,第111-168页。

[7]坂元义种:《中国史书における百济王关系记事の检讨》,收入坂元义种:《百济史の研究》,东京:塙书房1978年版,第121-231页。坂元义种:《倭の五王——その遣使と授爵をめぐって》,收入坂元义种:《古代东アジアの日本と朝鲜》,东京:吉川弘文馆1978年版,第340-384页。

[8]相关沿革可见周振鹤:《西汉政区地理》,北京:人民出版社1987年版,第207-209页。苗威:《乐浪研究》,第141-171页。

[9]《尚书》卷三《夏书·禹贡》,收入中华书局编辑部编:《汉魏古注十三经》,北京:中华书局1998年版,第18页。

[10]《史记》卷六《秦始皇本纪》,中华书局2014年版,第315页。

[11]《史记》卷六《秦始皇本纪》,第308页。

[12]《后汉书》卷八五《东夷传》,中华书局1965年版,第2817页。

[13]甘怀真:《东北亚古代的移民与王权发展——以乐浪郡成立为中心》,第77-99页。

[14]《汉书》卷六四下《贾捐之传》,中华书局1962年版,第2832页。

[15]《后汉书》卷二十《祭遵传》,第745页。

[16](汉)王符撰,(清)汪继培笺,彭铎校正:《潜夫论笺校正》卷三《浮侈》,北京:中华书局1985年版,第134页。

[17]如《通典》云汉代疆域“东乐浪郡,西燉煌郡,南日南郡,北鴈门郡”,唐人顾况甚至将此形象扩及至周代,云“在周之兴,西至流沙,东至乐浪”,将乐浪纳入周代的疆域中,皆可见乐浪为汉代东界的形象,已深植于后人心中。(唐)杜佑撰,王文锦等点校:《通典》卷一七一《州郡一·序目上》,北京:中华书局1988年版,第4457页。(宋)李昉等编:《文苑英华》卷四一《高祖受命造唐赋并序》,北京:中华书局1966年版,第184页。

[18]关于《说文》纪录的方言问题,参江敏华:《<说文>、<释名>中所反映的汉代方言现象》,载《台大中文学报》第16期,2002年,第105-142页。

[19]《三国志》卷三十《魏书·东夷传》,北京:中华书局1982年版,第849页。

[20](唐)欧阳询撰,汪绍楹校:《艺文类聚》卷九二《鸟部下·白鹭》,上海:上海古籍出版社1982年版,第1606页。

[21](宋)李昉等撰:《太平御览》卷八二〇《布帛部七·布》引夏侯开国《吴郡赋》,北京:中华书局1960年版,第3651页。

[22]《三国志》卷四七《吴书·孙权传》,第1137页;卷三《魏书·明帝纪》,第101页。

[23]自两汉至南北朝,除了少数例外(如北魏、北齐等),多数王朝皆以异姓不王为封爵的原则。参杨光辉:《汉唐封爵制度》,北京:学苑出版社2002年版,第115-124页。

[24]西嶋定生:《亲魏倭王册封に至る东アジアの情势——公孙氏政权の兴亡を中心として》,收入西嶋定生:《中国古代国家と东アジア世界》,第472-475页。

[25]孙权以公孙渊为幽州、青州牧,又以幽青二州十七郡册命公孙渊为燕王,都显示孙权希望依赖公孙渊控制幽青二州,也是吴蜀交分天下后,孙权对自己所领半分天下的“实质”支配。《三国志》卷四七《吴书·孙权传》裴注引《江表传》,第1138页。吴蜀交分天下的分析见王安泰:《“恢复”与“继承”——孙吴的天命正统与天下秩序》,载《厦门大学学报(哲学社会科学版)》2016年第5期,第1-7页。

[26]参大庭脩:《古代中世における日中关系史の研究》,京都:同朋社1996年版,第49-50页。

[27]关于曹魏时期的封国安排,参王安泰:《开建五等——西晋五等爵制成立的历史考察》,台北:花木兰出版社2009年版,第54-63页。

[28]曹魏平公孙渊后,分辽东、昌黎、玄菟、带方、乐浪五郡为平州,后一度还为幽州。至西晋咸宁二年(276),再次将昌黎、辽东、玄菟、带方、乐浪等五个郡国置为平州。亦即平州至西晋方成为常设之郡。严格来说,曹魏时期自乐浪郡析出的带方郡,亦为魏晋时期极东之郡。然而带方郡成立时间较短,且地位与重要性不如乐浪郡,因此本文仍统称乐浪郡为汉晋极东之郡。《晋书》卷十四《地理志上》,北京:中华书局1974年版,第426-427页。

[29]关于东晋南朝时期侨郡的分析,参胡阿祥:《六朝疆域与政区研究(增订本)》,北京:学苑出版社2005年版,第243-321页。胡阿祥、孔祥军、徐成:《中国行政区划通史(三国两晋南朝卷)》,第83-153页。

[30]谭其骧:《晋永嘉丧乱后之民族迁徙》,收入谭其骧:《长水集》,北京:人民出版社1987年版,第199-223页。

[31]坂元义种认为,东晋咸安二年对百济册命的记载,虽未提及“百济王”,但东晋南朝史料在记载对倭、宕昌等国的册命时,也经常省略其王号,因此东晋还是存在授与余句百济王的可能性。参坂元义种:《中国史书における百济王关系记事の检讨》,收入坂元义种:《百济史の研究》,第124-129页。

[32]鬼头清明将南朝与北朝周边政权的联合,称作“封锁连环”的同盟。卢泰敦认为,北魏统一华北后,刘宋希望连结北魏周边国家,共筑对北魏的环状包围圈。而高句丽也由于北魏的压力,而选择与南朝建立朝贡册封关系。参鬼头清明:《推古朝をめぐる国际的环境》,收入鬼头清明:《日本古代国家の形成と东アジア》,东京:校倉書房1976年版,第61-72页。卢泰敦著,张成哲译:《高句丽史研究》,台北:台湾学生书局2007年版,第210-225页。

[33]韩昇:《东亚世界形成史论》,第94-97页。

[34]关于东晋南朝历次册封高句丽王的整理,参坂元义种:《五世纪の日本と朝鲜——中国南朝の冊封と关连して》,收入坂元义种:《古代东アジアの日本と朝鲜》,第261-300页。魏存成:《中原、南方政权对高句丽的管辖册封及高句丽改称高丽时间考》,收入魏存成:《高句丽渤海考古论集》,北京:科学出版社2015年版,第74-82页。

[35]公元495年百济王牟大给南齐明帝的上表中,亦包含乐浪太守的官名。但此乐浪太守非南齐朝廷所任命,而是百济王牟大所假授的官衔。目前仅知南齐正式授予百济王僚佐将军号,至于南齐是否承认牟大所授乐浪、城阳、朝鲜等太守的职称,尚无法确认。《南齐书》卷三九《东夷传》,北京:中华书局1972年版,第1012页。

[36]谷川道雄:《五胡十六国、北周的天王称号》,收入谷川道雄著,李济沧译:《隋唐帝国形成史论》,上海:上海古籍出版社2004年版,第239-253页。川本芳昭:《五胡十六国、北朝時代における“正统”王朝について》,收入川本芳昭:《魏晉南北朝時代の民族問題》,东京:汲古書院1998年版,第66-102页。罗新:《十六国北朝的五德历运问题》,载《中国史研究》2004年第3期,第47-56页。

[37]相关研究略参王安泰:《汉、赵の封国と天下秩序について》,载《中央大学アジア史研究》第38号,2014年,第31-74页。王安泰:《皇帝的天下与单于的天下──十六国时期天下体系的构筑》,收入童岭主编,《皇帝·单于·士人──中古中国与周边世界》,上海:中西书局2014年版,第78-94页。

[38](清)洪亮吉:《十六国疆域志》,收入《二十五史补编》,上海:开明书店1936年版,第4120页。牟发松、毋有江、魏俊杰:《中国行政区划通史(十六国北朝卷)》,第202-203页。

[39]《晋书》卷一百八《慕容廆载记》,第2810-2811页。

[40]《资治通鉴》卷九九《晋纪二十一·穆帝永和十年》,北京:中华书局1956年版,第3140页。

[41]参王安泰:《十六国时期诸燕的天下秩序——以封国分布为中心》,宣读于明治大学文学部主办,“第3届‘中国中世(中古)社会诸形态’国际大学院生若手研究者学术交流论坛”(2014.2.28-3.1,日本明治大学)。

[42]学者认为,前燕册命高钊的两种爵号,乐浪郡公是表明高句丽仍在中国王朝的体制之下,高句丽王则是不受中原礼法约束的蛮夷王号。而前燕授予高钊郡公之号,显示前燕以中原正统自居。参张学锋:《四至五世纪东亚世界的形成与东晋南朝——以中国史料为中心》,收入张学锋:《汉唐考古与历史研究》,北京:三联书店2013年版,第387-404页。

[43]《资治通鉴》卷一百五《晋纪二十七·孝武帝太元九年》,第3327页;卷一百九《晋纪三十一·安帝隆安元年》,第3445页。《晋书》卷一二五《冯跋载记》,第3130页。

[44]后燕另册命高句丽王高安为辽东带方二国王、平州牧,显然是刻意略过乐浪郡,而以辽东、带方二郡为高句丽王封国,其理由应是为了避免与后燕宗室的高句丽王重叠。《梁书》卷五四《东夷传》,北京:中华书局1973年版,第803页。

[45]前秦灭前燕后,分幽州设立平州,后燕、北燕亦置平州,显示十六国对平州的设置是一脉相承。(清)洪亮吉:《十六国疆域志》,第4145、4191、4199页。牟发松、毋有江、魏俊杰:《中国行政区划通史(十六国北朝卷)》,第245、293-294、327-328页。

[46]前秦灭前燕后,似仍保留侨乐浪郡;后燕慕容熙时有乐浪太守游鱓,北魏攻打北燕之际,“(冯)文通营丘、辽东、成周、乐浪、带方、玄菟六郡皆降”,亦代表北燕仍有侨乐浪郡,并为北魏所继承。(清)洪亮吉:《十六国疆域志》,第4145页。《魏书》卷五五《游明根传》,北京:中华书局2017年版,第1327页;卷九七《海夷冯跋传》,第2303页。

[47]北魏在授予外藩爵位时,多刻意与东晋南朝的封国名称错开。例如刘宋先后以吐谷浑氏为陇西王、河南王,北魏以之为西平王;刘宋以仇池杨氏为武都王,北魏则封之为南秦王,皆可见北魏有意回避与南朝授予同样爵称。南北朝授予周邊勢力爵位的整理,見坂元义种:《五世纪の日本と朝鲜の国际的环境——中国南朝と河南王、河西王、宕昌王、武都王》,收入坂元义种:《古代东アジアの日本と朝鲜》,第226-260页。王安泰:《再造封建——魏晋南北朝的爵制与政治秩序》,台北:台湾大学出版中心2013年版,第263-296页。

[48]《魏书》卷五《高宗纪》,第143页。

[49]《魏书》卷八三上《外戚传上》,第1963页。

[50]《魏书》卷八三上《外戚传上》,第1964页。

[51]另卢道裕娶北魏献文帝之女乐浪长公主,亦是北魏以乐浪郡作为封邑(汤沐邑)的佐证。《魏书》卷四七《卢玄传》,第1159页。

[52]《北齐书》卷七《武成帝纪》,中华书局1972年版,第94页。另一方面,北齐后主于天统三年(567)以高仁约为乐浪王,但《校勘记》认为此处疑是乐平王高约、字仁邕,见《北齐书》卷八《后主纪》,北京:中华书局1972年版,第100、118页。

[53]参施和金:《北齐地理志》卷一《河北地区(上)》,北京:中华书局2008年版,第133-134页。牟发松、毋有江、魏俊杰:《中国行政区划通史(十六国北朝卷)》,第1037页。

[54]北周沿用北齐建置,仅设置侨昌黎郡,属南营州。隋开皇三年废省侨昌黎郡,侨乐浪郡所依附的对象也一并消失。参王仲荦:《北周地理志》卷十《河北下》,北京:中华书局1980年版,第1002页。牟发松、毋有江、魏俊杰:《中国行政区划通史(十六国北朝卷)》,第967-968页。施和金:《中国行政区划通史(隋代卷)》,上海:复旦大学出版社2009年版,第373-374页。

[55]参金子修一:《中国皇帝と周边诸国の秩序》,收入金子修一:《隋唐の国际秩序と东アジア》,东京:名著刊行会2001年版,第53-61页。韩国磐:《南北朝隋唐与百济新罗的往来》,载《历史硏究》2017年第2期,第21-42页。

[56]《明史》卷一三三《濮英传》,北京:中华书局1974年版,第3894页。

【原文发表于《南开学报(哲学社会科学版)》2018年第5期,第90-99页。】