老烟台公房的“一房一故事”(三十一)

烟台市市属直管公房历史保留建筑汇编

作者:赵君良等

一、朝阳街历史街区

(十二)广东街近代建筑

02

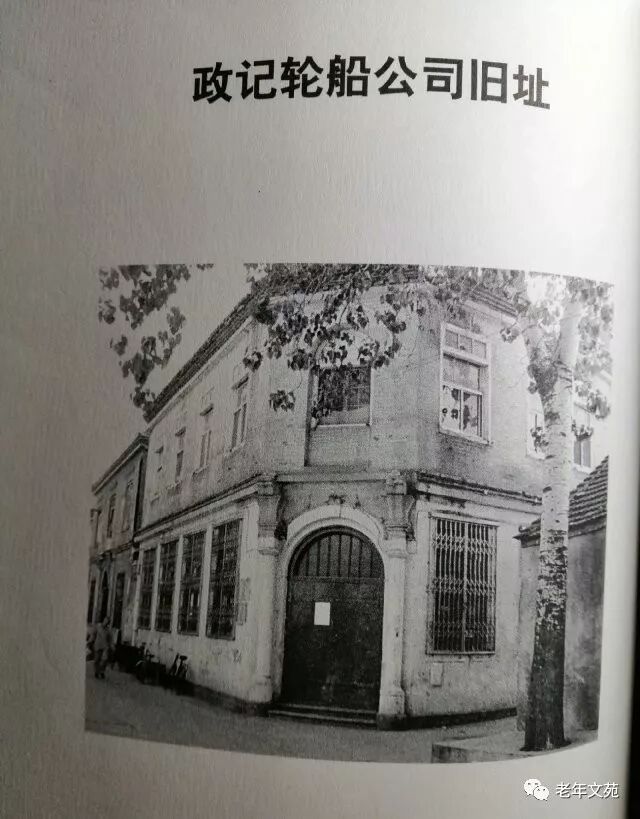

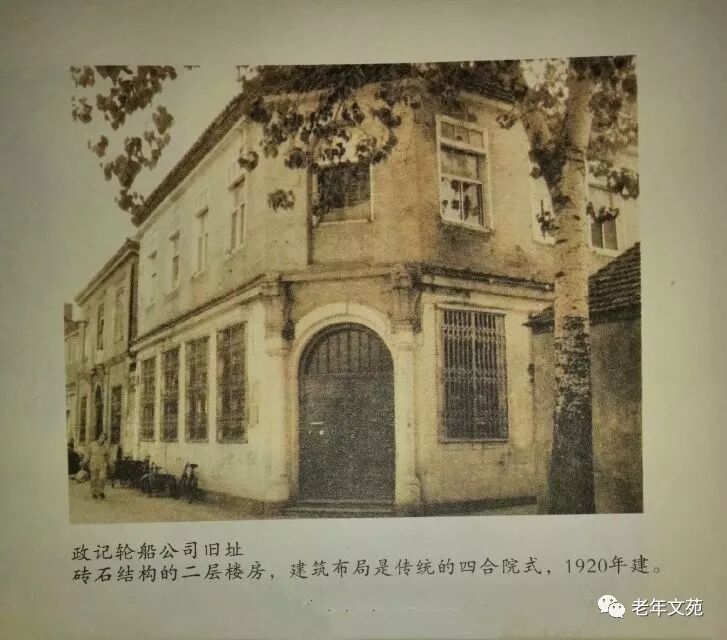

政记轮船公司旧址

政记轮船公司旧址位于广东街12-13号,建于1920年,砖石结构二层楼房,坐南向北,建筑平面呈方形,建筑布局虽为传统四合院式,内为环形连廊,歇山灰瓦屋顶,英美提拉式窗户,圆拱形大门向西北,是中西合壁的建筑形制。

政记轮船公司是20世纪初期华北地区最大的航运企业。1905年由张本政、张本材兄弟创办。1920年改组为政记股份有限公司,并在丹东、大连、天津、龙口、青岛、香港等地设分公司,其航运范围除渤海、黄海外,还远至日本、香港、西贡、曼谷等地。1931 年已拥有轮船30余艘,6万多吨位,职工 1500多人,还涉足金融、工商、房地产和公用事业等。1938年歇业。

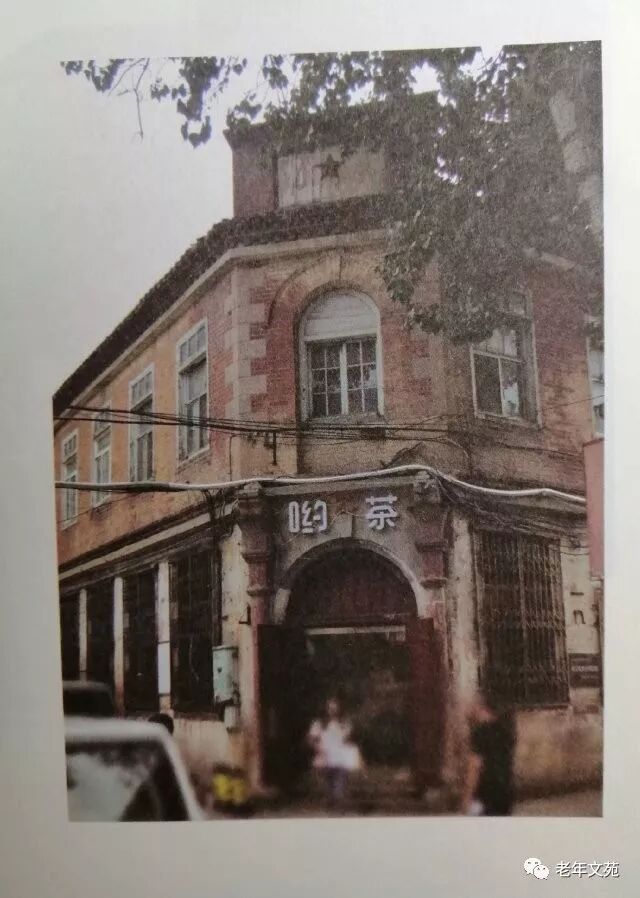

汇编中政记轮船公司外景照片

汇编中2004年5月24日烟台市文化局公布政记轮船公司旧址为登记保护的不可移动文物标志牌照片

编者张宜中注一:

我在史料中查找的政记轮船公司旧址2张旧照

编者张宜中注二:

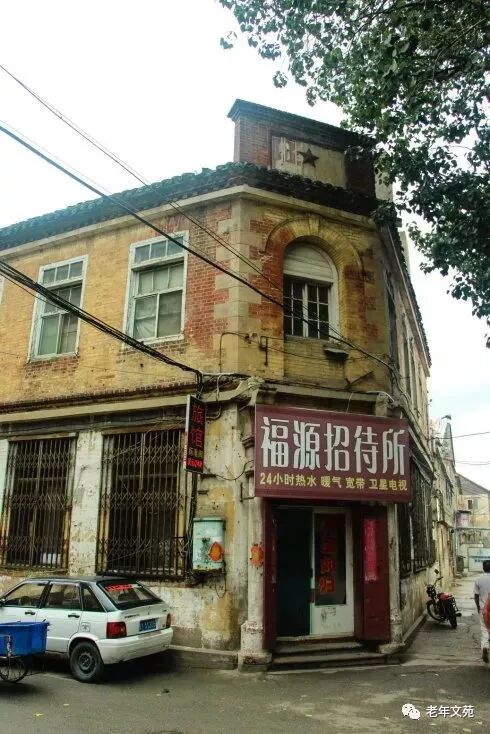

我在网上查找的政记轮船公司旧址照片

编者张宜中注三:

2019年08月15日《齐鲁晚报》刊登了若水先生撰写的《张本政与政记轮船公司》文章,如下:

《张本政与政记轮船公司》

□若水

在中国近现代史上,从第一次世界大战到抗战爆发前的这段时间,被称为民族资本发展的黄金时期。其中在航运领域,抗日战争全面爆发前的上世纪三十年代中后期,在中国就出现了三大民营航运企业:虞洽卿的上海三北轮船公司、卢作孚的重庆民生实业公司和张本政的北方政记轮船公司。其中张本政的北方政记轮船公司在当时的华北地区,乃至整个北方,都是规模最大的航运企业。在其鼎盛时期,政记轮船公司与曾是李鸿章筹办的轮船招商局齐名,有“南招商,北政记”之说,甚至“就海运而言,以政记轮船为最”,被称为“中华海上王”。政记轮船公司的发迹地,以及其后长期重要的航运基地,则是中国北方最早的开埠城市之一——烟台。

政记轮船公司的创始人张本政,字德纯,祖籍山东文登,清同治四年(1865)出生于旅顺北师营寺儿沟。张本政小时候,因家境贫寒,读了四年私塾后,就开始学徒做起了小生意。

张本政照片

张本政的命运在1894年发生了转机。这一年中日甲午战争爆发,张本政结识了以经商为掩护的日本特务高桥腾兵卫,在高桥于旅顺口所开设的“酒保”里打工,因为张本政的精明,逐渐被高桥所看重。

甲午战争结束后不久,俄、德、法三国为保护自己在中国的侵略利益,阻止日本势力的极度扩张,发起了三国还辽事件,日军被迫撤出辽东半岛。于是,张本政随同高桥前往日军占领下的威海,1897年后,又随同高桥迁往烟台。这一时期,烟台作为中国北方重要开埠口岸,城市规模快速发展,区域工商业中心地位逐渐凸显,对外贸易突飞猛进。在这一背景下,张本政看到经营海运有利可图,便跟随一个叫梶原的日本人学习贸易和船舶事务,在烟台的德合洋行担任买办。

光绪二十七年(1901)张本政以自己的特殊身份,租了两艘日本轮船“贯致丸”和“宇和岛凡”,专驶烟台——大连——大东沟一线从事海上运输。因为有日本人做靠山,进一步扩大了德合洋行的规模,并逐渐积累起资金。1902年,德合洋行兑给了张本政,张本政将德合洋行改名为政记轮船公司,从此开始独立经营海运业。

烟台政记轮船公司虽然在1902年成立,但当时也仅仅是租借了几艘小吨位轮船,从事沿黄渤海城市之间的一些运输业务,公司规模并不大。但在1904年的日俄战争期间,张本政通过投靠日本人,大发战争横财,政记轮船公司完成了最初的原始积累。

因为与日本人的特殊关系,日俄战争期间,张本政以经商为掩护,频频来往于烟台、大连之间,帮助日本人刺探沙俄在大连的政治、军事情报,由于他的活动过于频繁,被沙俄殖民当局发觉,张本政被迫从大连老虎滩逃走。同时,在战争期间,他还多次利用政记轮船公司的船只,为日本军队运送人员及军需物资。

政记轮船公司的文件中曾记载,在1904年至1905年战争期间,政记轮船公司曾多次将所租船只由威海卫经海洋岛驶往大连,办理客货运输等事。而实际情况是,在日俄战争期间,海洋岛是日本联合舰队的停泊地,大连港是侵入我国东北的日本满洲军队的兵站基地,所谓办理“客货运输等事”,就是为日本侵略军运输人员、军火、粮食、燃料等军需物资。就这样,日俄战争之后,张本政进一步取得了日本帝国主义的信任,在日本侵略当局的羽翼之下,张本政成了一个著名的战争暴发户,政记轮船公司规模快速膨胀,航运事业蒸蒸日上。

此后,政记轮船公司开始迅速扩张,在合资公司成立后不久,张本政就购买了一艘吨位超过3000吨的英国轮船,命名为“胜利轮”。据记载,仅在1910年一年中,张本政就从日本原田造船所、辰马汽船会社、东京湾汽船会社、永田造船所、共同造船所等企业租到蓬莱丸、日进丸、永田丸、锦龙丸、扶桑丸等轮,以经营航务,并向清政府邮传部注册领照。次年,政记轮船公司又“增资本八万元,添购广利船一艘”。至1912年。政记公司又增加资本到30万元,在当时华商轮船航运业中,已是颇具规模的企业了。

1914年第一次世界大战爆发,欧美各国因战事拖累无暇东顾,为中国民族资本主义的发展提供了难得机遇。在航运业也是如此,因为交战国纷纷征调、租贷本国和中立国的船只调往西方投入战争,我国沿海航运一时出现了空白,这为政记轮船公司的发展提供了绝好的机会。政记轮船公司抓住机遇迅速扩张,在整个战争期间,政记公司平均每年购进轮船三四艘。据文献记载,这一时期,政记公司“获利颇厚,添置多轮,经营南、北洋、日本、朝鲜航线”。

经过多年积累,至1920年政记轮船公司已有轮船15艘,总吨位1.5万吨左右,已成为一家颇有规模的轮船企业。为了进一步筹集资金,开拓航运业务,壮大公司实力,1920年4月,张本政将政记轮船合资无限公司改组为政记轮船股份有限公司。

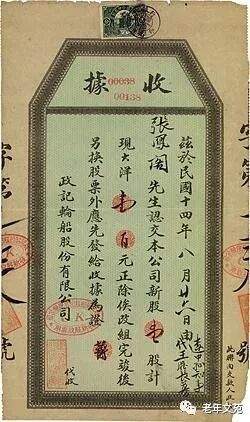

政记轮船股份有限公司发行股票所筹资金收据照片

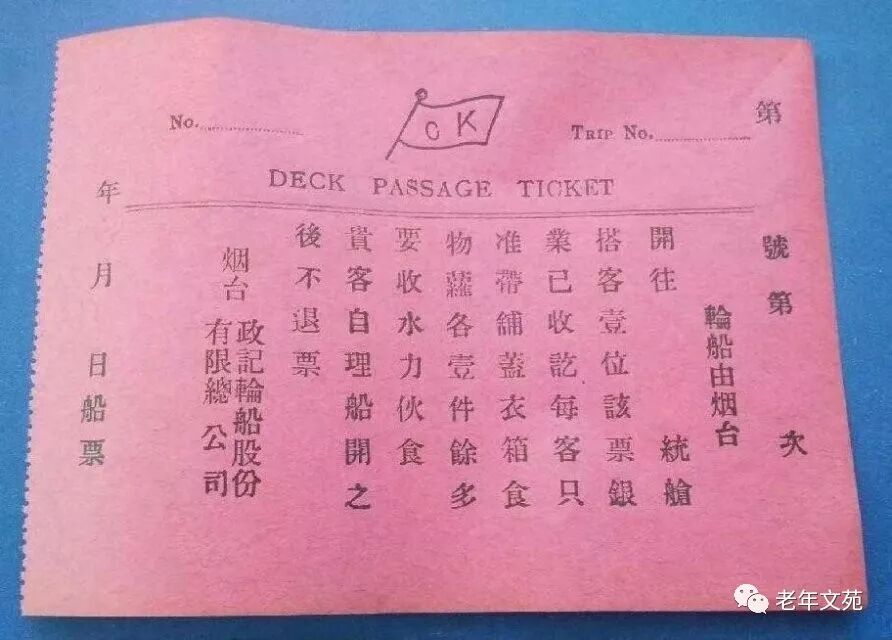

烟台政记轮船股份有限总公司船票照片(注意:票面有个“总”字,说明我们过去常见的“烟台政记轮船股份有限公司”称谓后来改为“烟台政记轮船股份有限总公司”)

全面抗战爆发后,鉴于日本帝国主义将发动大规模的侵华战争,中国政府“密电各船商,将所有海轮,驶入长江,其有不能或不及驶入者,则往香港或其他海口。”以此避免资敌。此时政记轮船公司停泊在东北港口的不过七八艘船,大部分船只尚在东部及东南沿海,如果张本政能以国家利益为重,汇入全国抗日洪流,最多也就损失这几艘轮船而已。但张本政在生与死、国家与个人利益的选择上迷失了自己,为讨好日本人,巩固自己和本公司的地位,置本国政府的电令于不顾,竟然答应日本政府租用政记公司全部船只的要求,将全部轮船调集大连,交给了日本帝国主义,帮助日本侵略军运送军火物资,暴露出张本政甘做鹰犬,投靠日本帝国主义的买办性质,死心塌地走上了卖国求荣的道路。

随着张本政的投敌叛国,号称“北方航运巨霸”的政记轮船公司早已荡然无存。回顾政记轮船公司的历史,不禁使人扼腕叹息。在今天烟台山下的广东街北首与顺泰街的连接处,有一座砖石结构的四合院式二层楼房,占地1500余平方米,内为环形连廊,歇山灰瓦屋顶,提拉式窗户,圆拱形大门面向西北,具有中西合璧风格。虽然已显衰败,但风貌依旧,在早已衰落的商业街上寥落地存在着,没有多少人知道,这里就是烟台政记轮船公司的旧址。鉴于政记轮船公司的历史影响和其旧址的建筑价值,目前这座小楼已被列入烟台市不可移动文物名单。

另据《辽宁师范大学学报(社会科学版)》1991年第02期刊登赵德祥先生《张本政与政记轮船公司述论》文章和2019年1月7日《烟台日报》第10版“文化”栏目中新闻链接《张本政与政记轮船公司》一文记载,张本政在1951年6月被旅大市人民政府判处死刑。

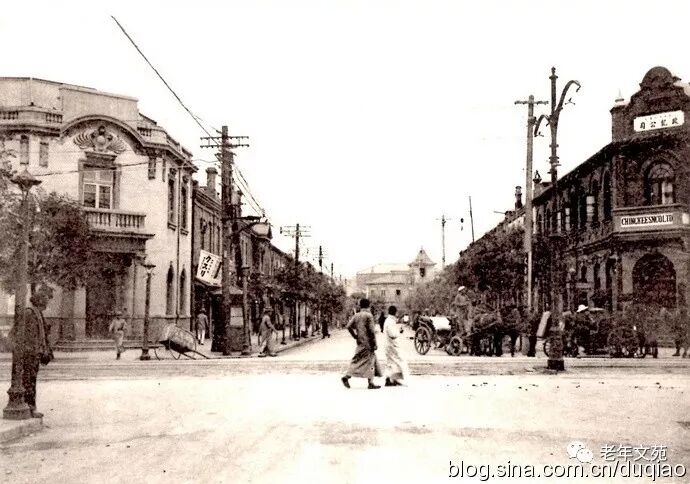

民国时期大连政记轮船公司办公楼所在马路及其右侧办公楼旧影

民国时期大连政记轮船公司办公楼旧影

位于大连市中山区长江路2009年前大连政记轮船公司旧影,2009年被拆除。

《张本政与政记轮船公司》文章中所附照片,由编者张宜中供图。

链接:三国还辽事件

三国是指,俄罗斯帝国、德意志帝国、法兰西第三共和国。

三国干涉还辽,发生于甲午战争后。1895年4月17日,清朝政府与日本明治政府在签署《马关条约》,割让辽东半岛予日本国。六日后,俄国、德国、法国为了自身利益,以提供“友善劝告”为借口,迫使日本把辽东还给清政府。日本为此深感屈辱,三国干涉还辽也是日俄战争的原因。

1895年4月17日,《马关条约》签订的当天,俄国首先发难。俄国外交大臣罗拔诺夫对德、法两国驻俄公使说:“俄国政府决定,立即以友谊方式,直接向日本政府提出不要永久占领中国本土的请求。我们的计划是,如果日本不接受此项友谊的忠告,俄国正考虑三国对日本在海上采取共同军事行动——切断日军在中国大陆与本国间的一切交通。”

同一天,德国皇帝威廉二世下令,将一艘装甲舰、一艘巡洋舰开赴远东。同时德国外交大臣马沙尔同其驻日公使哥特斯米德发出电训:“现在日本的和平条约(指《马关条约》)损害了欧洲和德国的利益,尽管后者的范围尚小,我们不得不抗争。日本必须让步,因为对三国斗争是没有希望的。”

法国驻华公使蒙得培罗通知俄国外交大臣罗拔诺夫,法国决定参加俄国的计划。这样,三国联盟正式成立。当时英国没有参加联盟,因为英国政府认为《马关条约》对英国有利,中国进一步开放将给国际贸易带来好处,而且日本胜利将会阻止俄国势力南下。

1895年4月23日,三国政府向日本政府发出以下通知:“今日本国割占辽东,既有危害中国之首都(北京)之虞,也让朝鲜国之独立有名无实,有碍维持远东之和平,故今劝谕贵国确认放弃占领辽东半岛。”三国要求日本归还辽东予中国,并限定在十五日之内答复;三国甚至准备派出海军舰队前往东北。

1895年4月23日下午,俄、德、法三国驻日公使联袂至东京外务省送交备忘录。当时外相陆奥因肺结核病在播州舞子休养,由外务次官林董出面会见。林董将三国的备忘录一一收下后,便以为了事,不料俄德两国公使还发表了简短的讲话。俄国公使希特罗渥说:“日本永久占领辽东半岛,恐怕会招致冲突。希贵国政府善体此意,采取保全名誉之策。”德国公使哥特斯米德说:“日本必须让步,因为对三国开仗是没有希望的。”林董听了两人的话,有些惊慌,连忙问道:“如暂时占据辽东半岛,至赔款付清时为止,是否也要抗议?”三国公使没有明确答复。

三国公使走后,林董将三份备忘录一一阅读,内容大同小异。俄国的备忘录全文如下:“俄罗斯皇帝陛下之政府,兹查阅日本国向中国所要求的媾和条件,对辽东半岛归日本所有一节不但认为有危及中国首都之虞,同时亦使朝鲜之独立成为有名无实。以上实对将来远东永久之和平发生障碍。因此,俄罗斯政府为了向日本天皇陛下之政府再度表示其诚实之友谊,兹特劝告日本政府,放弃确实领有辽东半岛一事。”当天,林董将三国干涉之事电告在广岛的伊藤博文和在播州的陆奥宗光,速筹对策。伊藤接到林董的报告,便决定在广岛召开御前会议,讨论对策。

御前会议举行。因为天皇要驾幸京都,重臣大都去京都做准备工作,所以出席会议的要员不多,除伊藤外只有陆军大臣山县有朋和海军大臣西乡从道两人。伊藤经过一夜苦思冥想,在会上提出了三个对策:一是断然拒绝俄、德、法三国之劝告;二是召开国际会议,将辽东半岛问题交该会议处理;三是接受三国劝告,将辽东半岛还给中国。会议就这三个方案进行讨论。

伊藤首先设问:“如采取第一个方案,与三国开启战端是否确有把握?”伊藤见无人作声,只得自己回答道:“无论如何,现时是不可能的,因为他们的舰队有12万吨,我方的舰队只有8万吨,而且一年来在海上作战大部分受了伤。”西乡附和说:“首相所说极是。据情报,俄罗斯正在向远东边区派遣一支29500人的部队;海参崴已被宣布为临战区,黑龙江北岸一带正在进行战争准备,海参崴的日侨被集中在一个地方,等待撤退的命令。而我国海陆军都在外面,国内空虚,若敌人乘虚而入……”山县接着说:“看来不仅三国联合舰队难以应付,即使单独对抗俄国舰队也无把握。因此,目前不能与第三国失和,树立新敌。”

伊藤说:“这样看来,第一个方案便可否定掉。那么第三个方案呢?”山县说:“该方案虽然足以表示我国气度宽容,但未免过于示弱,不可取。”三人讨论到中午也拿不出什么良策。天皇列席会议,听得有些不耐烦说:“诸位爱卿,那么采取第二个方案,怎么样?”伊藤说:“这个方案也非完善,待我与陆奥外相研究后再说。”天皇同意伊藤的意见,会议没有结果就草草收场。

1895年4月24日当晚伊藤离开广岛,4月25日早晨赶到播州舞子山上陆奥的别墅。恰巧大藏大臣松方正义、内务大臣野村靖也在这里,便与伊藤围坐在陆奥的病榻前开起会来。陆奥的肺结核病经过一个时期疗养大为好转,抖起精神说:“我认为,先拒绝三国的劝告,然后看形势再作对策。”伊藤反对说:“断然拒绝三大强国的劝告是不明智的,这正好给他们以口实,其危险性更大。”松方、野村两人说:“首相的意见是正确的,一开头不能做得太绝对。”陆奥只得收回自己的意见,说:“断然拒绝当然不对,但我不同意召开国际会议,把问题复杂化,这样可能会使《马关条约》归于破灭。”四人经过反复讨论,得出一个基本方案:对三国可以让步,对中国则寸步不让。

舞子会议以后,日本采取拉拢英国,瓦解三国联盟的方针,结果失败。英国照会日本说:“英国对日本抱有最诚笃之友情,同时也不能不考虑本国的利益。因此不能应日本之请而援助日本。”

1895年5月2日清朝光绪帝批准和约的那一天,俄国公使来总理衙门说:“倭款(指和约)可商,可有电来,请少候。”

1895年5月3日,法国复电也说:“倭事可商,我国可保护台湾。”同日俄国又来电说:“倭已允许,退还辽南地方,又有展期换约之议。”于是光绪帝便派荣仲华到各公使馆相商,美国公使田贝答应致电日本政府。然而光绪帝被身边的几个主和大臣(恭亲王奕訢、庆亲王奕劻)欺蒙了,一夜之间反悔,不顾三国调停,急于换约。这样,中国白费了白银3000万两作为日本交还辽东半岛的报酬。如不换约,这笔钱可以不付。再者,光绪帝准约后,又有一道谕旨交给军机处,其中说:“台民不肯服倭,俄、法、德三国都说不可割地。今此约虽经批准,将来如何办法,合应随时修改,可录入照会致倭。”但是这道谕旨军机处没有执行,反而表示:“我家皇上之言,威令怎能行于他国,岂不可笑?”翁同龢本想将此谕旨补一照会致日本,因众人笑他迂腐而作罢,否则此谕旨也可作为改约的根据。其实此时俄、德、法三国干涉日本归还辽东半岛之事快要成功了。

1895年5月4日,日本内阁及大本营重臣,在京都举行会议。会议决定,向三国提交以下的复文:“日本帝国政府根据俄、德、法三国政府之友谊的忠告,决定放弃辽东半岛之永久占领。”明治天皇宣布诏书,接受三国忠告,放弃辽东半岛之永久占领。

日本内阁会议通过决议:“作为永久放弃辽东半岛之补偿,对清国要求之赎金,其数量限额为库平银1亿两。”后来,此数先减至5000万两,再减至3000万两。中国将3000万两赔款全部交清之日起,三个月以内日军实行撤回。

1895年11月8日下午4时,《辽南条约》在北京签订。其主要内容是:

一、中国让与日本国管理的奉天省南部地区及辽东湾东岸、黄海北岸、奉天所属诸岛屿,永远交还中国;

二、中国支付3000万两酬报费,于1895年11月16日交清;

三、酬款交清后,三个月以内,日本军队从该交还地一律撤回。

1895年11月30日,根据《辽南条约》,中国收回海城、凤凰城、岫岩,12月10日收回复州,12月21日收回旅顺,12月24、25日收回金州、大连湾。至此,日军侵占的辽南诸城全部收回。

三国的外交胜利,激起了世界各大强国在华实现帝国主义的野心。

1896年,俄国以迫日还辽有功,同清政府签署中俄密约。后来,密约泄露,列强争相迫使清朝划出势力范围、租界与租借地。1898年,俄国租下旅顺与大连两港口。德国则强占胶州湾。三国在事件中各怀鬼胎,反映了19世纪末与20世纪初紧张的欧洲国际关系。同时,事件也开列强企图瓜分中国之端。

日本是刚刚崛起的新帝国,却遭到如此的外交屈辱。因此,日本一直怀恨在心,谋求“卧薪尝胆”,大力鼓吹发展军事工业,期待报仇之机。1904年,日本重整旗鼓,偷袭俄国在旅顺的海军,引起日俄战争。1914年,第一次世界大战在欧洲爆发,日本趁机派兵侵占胶州湾。其实,与三国集团相比,日本也未尝不是帝国主义的国家。三国干预仅仅是帝国主义引起的典型纷争。

清政府虽然代表中国签署和约,却在上述事件中毫无发言权,默默让马关条约之条款剥削中国。事件激起中国知识分子对国情的反思,开启百日维新之先声。