作者简介

王向阳,男,武汉大学政治与公共管理学院博士生。

摘要

家庭“积累—消费”结构是透视农民家庭再生产的显性微观窗口。既有研究主要从农民家庭“结构—伦理—功能”视角对农民家庭再生产进行分析,难以解释丰富的农民家庭再生产实践。基于典型案例的研究表明:通过梳理农民家庭“积累—消费”结构的内在差异,以劳动力结构与家庭资源配置为基本维度,可对农民家庭再生产类型做出如下划分:维持型、内向改善型、外向发展型与有限发展型家庭再生产。研究发现农民家庭再生产类型是劳动力结构与家庭资源配置综合作用的产物,内在规定了不同类型家庭强弱不均的家庭发展能力,进而决定了其经济社会分化与社会流动的复杂图景。

关键词家庭积累;家庭消费;劳动力结构;家庭发展能力;家庭再生产

一、问题的提出

近年来,笔者及所在研究团队在各地驻村调研时,发现了一个令人困惑但又极其有趣的问题:当前,在共享同一个中央政府、全国统一的劳动力市场、商品消费市场及伦理本位的家庭文化的大背景下,中国各地农村家庭,乃至同一地域内部各家庭间却差异巨大,集中体现在其家庭资源积累能力与家庭资源配置结构上,进而形塑了强弱不一、类型各异的家庭发展能力和家庭再生产类型。笔者的问题意识在于:是什么因素以及其如何影响了中国农村家庭发展能力和家庭再生产类型差异?换言之,本文重点回答以下两个问题:一是家庭发展能力的结构类型及其影响机制是什么?二是家庭发展能力与家庭再生产是什么关系?

正如古德所言:“家不是单一的概念,很难用简洁的语言来加以概括。”梳理既有研究,笔者发现学界已有丰富积累,且主要以家庭社会学领域研究为主。以下文献梳理,主要围绕“农民家庭再生产是什么”和“什么因素及其如何影响农民家庭再生产”思路展开,并在此基础上提出本文的研究框架。

家庭社会学一般将家庭再生产视为家庭结构的再生产,并在微观分析中着重突出分家事件之于家庭再生产的意义。在新近的家庭社会学研究看来,家庭再生产是家庭结构裂变、家庭伦理延续和家庭功能实现的实践过程。与家庭结构自然分裂的西方家庭接力模式不同,对中国家庭而言,家庭再生产不仅是家庭结构的分裂,而是分中有继也有合,且中国家庭是三位一体的系统,伦理、结构和功能等要素的配置逻辑在一定程度上决定了家庭性质和家庭再生产模式。有学者从价值、功能、情感等代际关系属性的角度,将农村家庭抽象为伦理性家庭、功能性家庭和情感性家庭,并重点讨论了发展主义视角下我国农村家庭扩大再生产进程中的伦理危机,并极富洞见地指出其根源在于农民家庭再生产卷入了流动的现代性,致使家庭功能被激活,并极大扭曲了家庭伦理内涵,老年人群体成为发展主义视角下家庭扩大再生产的牺牲品,即老年人危机。鉴于中国经验的丰富性和复杂性,区域差异业已成为部分学者的研究共识与重要研究视角。陶自祥、桂华从家庭财产权、伦理责任和家庭社区性身份三维度出发,将理想型意义上的南中北家庭提炼为共同体家庭、原子化家庭和联合体家庭三种类型,并在此基础上进一步揭示了南北不同区域家际间内生于家庭的复杂的政治、经济、社会和文化内涵,大大拓展了家庭社会学关于家庭性质的相关研究。贺雪峰从家计模式的角度,利用阶层分析方法,将农村家庭划分为务工经商户、半工半耕户、中坚农民户和老弱病残户,这一分析为我们理解农村家庭类型、经济社会分层、城乡流动等诸多议题奠定了重要基础。在此基础上,李永萍从家计模式、代际合力、人生任务三个维度出发,基于家庭策略的视角,进一步探讨了家庭发展能力的有效基础,并根据家庭发展能力的不同,将农民家庭划分为发展型家庭、维持型家庭和救助型家庭三种类型。

总体而言,既有研究主要从家庭“结构—伦理—功能”视角来考察农民家庭再生产,并将其作为基本要素来定义农民家庭再生产机制,为我们从整体上把握转型期中国农民家庭性质与家庭再生产提供重要基础,但由于其未能跳出“家庭结构继替”的传统思维,也就难以解释当前异常丰富的农民家庭发展与家庭再生产之间的关联及其影响机制。还有部分研究的确关注到了家庭积累对农民家庭再生产模式的重要影响,却忽略了家庭资源耗散这一基础性要素对农民家庭发展和家庭再生产实践的重要影响,难免有顾此失彼之感。基于此,笔者拟从阶层流动意义上的发展主义视角出发,以农民家庭“积累—消费”结构为窗口,具体分析农民家庭发展实践与家庭再生产的具体类型及其影响机制,以期丰富既有研究。

二、研究进路与分析框架

从发展经济学意义上而言,为什么中国农民家庭有积累而难有发展,且类型差异巨大?要回答这一问题,必须回到具体的农民家庭再生产实践中来。笔者发现,以下两大变量至关重要:一是家庭劳动力结构,决定了家庭资源的积累能力;二是家庭资源配置,决定了家庭消费的发展性程度。二者共同决定了农民家庭是否可以形成有效积累,即家庭发展能力,进而形塑出差异较大的家庭再生产类型。在建构本文分析框架之前,笔者有必要对文中核心概念做出说明。

(一)核心概念

对农民家庭再生产而言,本文所涉核心概念分别是:家庭劳动力结构、家庭资源配置和家庭发展能力。

1.家庭劳动力结构

所谓家庭劳动力结构,主要指面对全国统一的劳动力市场,家庭劳动力素质、数量和劳动意愿共同影响了家庭劳动力结构性质量,进而决定了家庭收入结构和家庭积累能力。具体而言,家庭劳动力素质高、数量多、劳动意愿积极,则家庭收入高、家庭积累能力强;反之,家庭劳动力素质低、数量少、劳动意愿消极,则家庭收入低且家庭积累能力弱。根据农民与市场的关系,借鉴贺雪峰的分类,我们可以依次将之操作为劳动力结构强大的全家务工经商户、劳动力结构中等的半工半耕户和中坚农民户、劳动力结构弱势的老弱病残户和好吃懒做户,分别对应当前农村社会常见的经济社会三分格局,各地具体占比情况主要取决于农民家庭与市场契合度。

2.家庭资源配置

劳动力结构决定了农民家庭的积累能力,而资源配置结构和方向则决定了农民家庭的资源消费情况。家庭资源配置主要包括两个维度,一是消费结构,二是消费方向,二者共同规定了家庭资源配置这一核心概念的内涵。根据笔者田野调研资料显示,当前中国农民家庭主要开支事项有以下四项:一是柴米油盐等日常生活性开支;二是人情往来等社会性开支;三是教育、进城买房等发展性开支;四是大病医疗等应急性开支。值得一提的是,姑且不论教育结果和进城买房背后的复杂实践,本文暂且将教育投资和进城买房两大事项支出归为家庭资源配置中的发展性投资。根据发展性程度,我们可以做出如下梳理:发展性最强的当属教育投资、进城买房等发展性开支;发展性一般而生活性较强的是柴米油盐等日常生活性开支和日常社会性开支;发展性较弱、生活必需且消耗性较强的是大病医疗等应急性开支。

3.家庭发展能力

所谓家庭发展能力,主要指家庭凭借所获取的资源满足每一位家庭成员生活与发展需要的能力,主要包括日常生活、社会交往、教育购买、风险应对等方面的能力,即维持农民家庭基本生活并尽可能争取向上流动进而实现高质量家庭再生产的综合性能力。众所周知,当前阶层流动的常见路径有二:一是教育投资,二是进城买房。因此,家庭发展能力强弱高度依赖于教育投资、进城买房等这一发展性开支多寡及其结果,而发展性开支高低又和家庭教育观念、家庭经济条件等息息相关,因此,家庭发展能力是在家庭劳动力结构基础上的家庭资源积累能力和发展意识引领下的家庭教育观念综合作用的产物。此外,家庭发展能力与家庭再生产质量也高度相关:家庭发展能力强,则家庭再生产质量高,笔者称之为“发展型”家庭再生产,即扩大再生产;家庭发展能力弱,则家庭再生产质量低,笔者称之为“维持型”家庭再生产,即简单再生产。

值得进一步说明的是,本文中的家庭再生产,主要指发展主义视角下的家庭继替实践,阶层流动是其重要指标。此外,家庭再生产中的“再生产”这一概念,主要借鉴马克思笔下的“简单再生产”和“扩大再生产”中的内涵,意指伦理本位视角下的原生家庭为新生家庭构筑有效积累和发展性投资基础上的家庭继替状况。

(二)分析框架

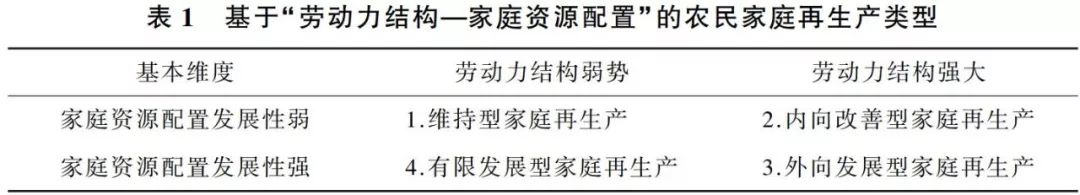

根据家庭劳动力结构强弱,我们可以将农民家庭操作为全家务工经商户、半工半耕户和中坚农民户、老弱病残户和好吃懒做户;根据家庭资源配置结构和方向,我们可以将农民家庭开支进行发展性高低不等的二分,即以教育投资、进城买房等为导向的发展性家庭开支和以日常生活性开支、社会性开支、应急性开支等基本生活本位为导向的维持性家庭开支。以劳动力结构和家庭资源配置为基本维度,我们可以建构以下分析框架,得到以下四种家庭再生产类型(表1)。

1.维持型家庭再生产

从劳动力结构来看,以老弱病残户和好吃懒做户为主,因劳动意愿不高、劳动力病残等致使劳动力结构弱势,因此家庭积累能力较弱;从资源配置来看,以柴米油盐等日常生活开支、人情往来等社会性开支为主,教育投资和进城买房等发展性投入有限,仅可维系整个家庭在村庄社会的基本生活,笔者称之为维持型家庭再生产。

2.内向改善型家庭再生产

从劳动力结构来看,以中坚农户和半工半耕户为主,劳动力结构发达,家庭积累能力较强;从资源配置结构和方向来看,家庭开支主要以日常生活、人情往来、村庄建房、婚姻彩礼等为主,发展性投资不足,不具备阶层流动意义上的发展性,却又实实在在地改善了在村基本生活,典型体现在日益提高的生活水平上,笔者称之为内向改善型家庭再生产。

3.外向发展型家庭再生产

从劳动力结构来看,以全家务工经商户为主,劳动意愿积极、数量充足、素质较高,劳动力结构发达,家庭积累能力较强;同时,从资源配置方面来看,与内向改善型家庭不同的是,这一类型家庭教育投资、进城买房等发展性投资充分,在改善当前自身生活水平的同时,也为子代家庭最大限度地创造了向上流动的机会和能力,形成了家庭发展的有效积累。家庭发展能力最强,家庭再生产质量最高,笔者称之为外向发展型家庭再生产。

4.有限发展型家庭再生产

从劳动力结构来看,与维持型家庭再生产类型高度一致,劳动力结构弱势特征突出,家庭积累能力较弱,以老弱病残户和好吃懒做户为典型代表;正因为家庭积累能力低下,因此这类家庭往往极度压缩日常生活开支等其他开支,将最有限的家庭资源投入教育投资等最具发展性的资源配置方向上去,由此方可具备向上流动的机会和能力,但囿于其家计模式的脆弱性,这一家庭再生产类型大多难以维系,且高度依赖于地方性教育质量与子女努力程度,充满不确定性,因此笔者称之为有限发展型家庭再生产。值得说明的是,鉴于此类型不确定性较强,本文姑且搁置不谈。

本文经验材料来源于笔者及所在研究团队于2017年暑假、2018年暑假在河南南部L村的田野调研。调研期间,笔者主要采用半结构式访谈法等质性研究方法,对当地村两委干部、种田大户、村民代表、老党员等进行了访谈,对其家庭收支情况进行了细致梳理,同时采用三角验证法对所获经验材料进行了验证处理,进而为研究开展提供了大量可靠的一手资料。L村地处豫南平原,下辖2个村民组150户400多人。当地经济机会有限,中青年人多外出务工经商,留守型村庄特征突出,可谓中西部一般农业型地区的典型代表。因此,对中西部传统农区而言,当地村民家庭生活实践具备个案意义上的典型代表性。在广泛调研基础上,通过对具有“理想型”意义上的典型案例进行分析,从家庭资源“积累—消费”结构分析农民家庭发展能力与家庭再生产类型,进而揭示中国农民家庭丰富的家庭再生产实践机制,这正是本文研究进路和研究目标所在。

三、维持型家庭再生产

维持型家庭再生产,主要指家庭积累能力有限,仅可维系最低限度的家庭生活,难以形成家庭资源的有效积累,即简单再生产。

(一)案例简介

案例1:L村郎国华,今年58岁,家庭原有5口人,夫妻二人,外加两个儿子和一个女儿。现妻子因病去世;小女儿出嫁;大儿子(1985年出生)结婚不久离婚,留下一个小男孩;二儿子(1988年出生)至今没有结婚,目前一家四口在一起过日子。在当地属于典型的“光棍成窝”家庭。

据介绍,当地人均耕地1亩,以小麦、玉米等粮食作物种植为主。鉴于L村地处平原地带,机械化水平高,种田方便,对劳动力要求不高,所以郎国华一家并没有将自家五口人的土地流转出去,而是选择自己耕种。此外,在打工经济大背景下,郎国华却从未外出务工,年轻时主要在当地做些泥瓦匠的活计,大儿子结婚后,随着年龄渐长,加之中风过一次,基本退出了当地务工市场。据悉,大儿子结婚不久又离婚,主要原因在于郎国华一家三个劳动力均比较懒惰,发展动力不足,不轻易外出务工,即使打工也是“三天打鱼、两天晒网”,当地人普遍评价“不正经干活”,因此儿媳妇很快就离开了这个家庭。以上就是郎国华一家的基本情况。

(二)家庭资源“积累—消费”结构

维持型家庭再生产,主要体现在以下两项基本维度上:一是家庭积累能力弱,二是家庭资源仅可维系简单的家庭生活。现以郎国华一家年度家庭收支情况为例展开具体分析。

1.家庭积累

对于中西部一般农业型地区农民家庭而言,家庭收入来源无外乎工、农两项,差异主要体现在工农收入结构上。郎国华一家收入来源主要有两项:一是5亩土地上的务农收入,一年夏秋两季,主要种植小麦和玉米,两季加总,每年亩均纯收益在700~1000元(表2);二是两个儿子间歇性外出打工的务工收入,但由于两个儿子好吃懒做,外出打工流动频繁,打工收入仅可养活自己,一年下来,几乎没有什么积蓄,因此可以忽略不计。

从家计模式来看,郎国华一家属于形式上的以代际分工为基础的半工半耕户,但考虑到其全家劳动力劳动意愿消极,致使在当地家庭积累中极其重要的“工”的份额极其渺小,因此,郎国华一家在当地村庄社会属于经济收入上的底层家庭。

2.家庭消费

家庭消费是观察“家庭财富都去哪了”这一经典的家庭资源配置问题的绝佳窗口。据悉,郎国华一家家庭积累每年不过上万元,除了务农收入和少部分务工收入,再无其他收入来源。这一稀疏的家庭资源如何支配呢?据介绍,主要用于以下两个方面:一是柴米油盐等日常生活开支,加之中秋、春节等特殊节日花费,一年下来需要开支5000~6000元;二是人情往来等社会性开支,用以维系当地村庄社会交往,每年需要开支2000~3000元。众所周知,人情往来是村庄熟人社会内部的礼尚往来,更是村民个体社会生命的维系机制,如无外迁生活等特殊情况,对绝大多数村庄中绝大多数村民家庭而言,人情往来具有不可退出性,即可退出部分人情以实现社会关系的新陈代谢,但不可能退出所有社会关系网络,否则,就等于社会生命的自我终结。

值得一提的是,从长时段看,郎国华一家教育投资、进城买房等发展性开支极低,三个孩子均在初中阶段辍学,儿子结婚时也没有能力进城买房。人生最重要的开支主要用于儿子结婚这一人生任务上,体现在两个方面:一是为儿子结婚而提前三年建房,2002年建成平房四间,加上装修共计花费3万多元;二是为儿子结婚而支付子代婚姻成本,2005年当地彩礼价格是1.1万元,取“万里挑一”之意,加之上车礼、酒席花费等共计约2万元。换言之,郎国华一家的大宗消费主要体现在子代结婚这一人生任务上,目前家庭消费结构以维持最低限度的日常生活和社会交往为主,发展性极差。

(三)维持型家庭再生产实践

从其家庭资源“积累—消费”结构来看,家庭积累能力低下,消费水平较低,且以日常生活开支和人情往来开支等为主。何以如此呢?

1.劳动力结构弱势与家庭积累能力低下

家庭积累能力高度依赖于家庭劳动力结构。具体而言,劳动力素质、数量和劳动意愿共同决定了劳动力结构强弱,进而决定了家庭积累能力高低。从郎国华一家劳动力结构来看,现有一家四口人,孙子上小学四年级,尚不具备基本劳动能力;其本人今年58岁,基本退出了劳动力市场,加之曾经中风,仅可从事简单的农业劳动;其两个儿子,发展动力不足,好吃懒做特征突出,工作更换频繁。换言之,其家庭劳动力数量尚可,但劳动意愿不高,加之文化程度较低,且不具备一定的专业技能,因此劳动力结构属于弱势一端。此外,当地打工经济起步于二十世纪八九十年代,普遍盛行于2000年之后,当前已成村庄经济社会常态。在打工经济大背景下,劳动力结构强弱是村庄经济社会贫富分化的基本维度,劳动力数量少或劳动态度消极,均会成为家庭劳动力价值兑现的巨大障碍,不可能形成强大的家庭积累能力,即家庭劳动力结构弱势与家庭积累能力低下相伴而生,高度契合。

2.资源配置发展性差与家庭消费水平低

家庭资源配置结构和方向内在决定了家庭消费水平高低,同时,家庭消费水平高低也高度受限于家庭积累能力强弱。从郎国华一家消费情况来看,本就微薄的家庭收入主要投入在柴米油盐等日常生活性开支和人情往来等社会性开支上,教育投资和进城买房两项发展性开支几乎为零。从长时段看同样如此,家庭资源重大开支主要集中在子代婚姻成本支付上,用以完成为人父母的人生任务。由此观之,案例中的郎国华一家家庭资源配置方向以生活性和社会性开支为主,发展性较差。此外,从案例中我们不难得出这样一个推论:立足于劳动力结构基础上的家庭积累能力是家庭消费能力的结构性上限,以家庭发展观念为引领的资源配置结构和方向内在规定了家庭消费水平的边界,进而共同决定了家庭发展能力的强弱差异。

简而言之,以劳动力结构弱势为典型特征的家庭积累能力和以家庭资源配置弱发展性为典型特征的家庭消费能力,内在赋予了这类家庭弱生产性、弱消费性这一双重特征,家庭收入有限,仅可维系家庭基本生活,内在压缩家庭消费能力和消费水平,更难以形成有效的家庭积累,因此家庭发展能力低下,向上流动困难,极有可能正处于并将长期处于贫困地带或贫困边缘地带。这类仅可维持简单再生产的农村家庭,笔者称之为维持型家庭再生产。

四、内向改善型家庭再生产

内向改善型家庭再生产,主要指家庭积累能力尚可,村庄生活导向突出,同时家庭消费以改善在村生活为主,发展性有限。

(一)案例简介

案例2:L村郎建设,今年52岁,原一家四口人,夫妻二人,外加两个儿子,分别出生于1989年和1991年,目前均已成家,各有一儿一女,现有十口人。值得一提的是,1998年二轮延包之后,当地土地锁定了原有分配格局,因此,目前十口人的家庭仍然是四口人的土地,共计4亩,实际人均4分地。现儿子媳妇均长年在外打工,妻子在家照料四个孙子孙女,郎建设本人农忙时回家务农,农闲时外出务工。

这一以代际分工为基础的半工半耕家计模式,在当地具有普遍性,符合当前传统农区绝大多数家庭的基本情况。据悉,郎建设的儿子媳妇均在苏州电子厂上班,每人到手工资约每月5000元,夫妻二人每月有上万元收入,除去在外开销,一年可收入8万~10万元。郎建设本人主要在西安收废品,当地人称“收破烂”。据介绍,这一工种看起来不起眼,但收入并不低,每月也可有五六千元的收入,并不低于年轻人在外务工收入。其关键特征有三:一是成本极低,当地人称不“扎”本;二是相当自由灵活,不受人管束,符合农民工的一般选择;三是门槛低,只要具备基本劳动意愿均可从事,收入差别则因人而异。因此当地中年人有相当一部分曾经从事或目前正在从事这一行业。

(二)家庭资源“积累—消费”结构

内向改善型家庭再生产,具有两项基本特征:一是家庭积累能力强,具备改善家庭生活的基本能力;二是家庭消费以生活性支出和社会性支出为主,发展性支出有限,村庄面向内向突出。现以郎建设一家为例展开分析。

1.家庭积累

由上可知,郎建设一家十口人,虽已分家,但由于儿子媳妇常年在外务工,过年在家时间有限,因此处于“分而未分”的模糊状态,但具体到打工收入上,还是各挣各钱。除了四个孙子孙女和在家照料的妻子,他们家有四个年轻劳动力和一个中年劳动力在外打工,儿子媳妇每年在外务工可达十个月以上,除去农忙时间和过年时间,郎建设本人也可务工达六个月以上。因此一年下来,两个小家庭分别可有近10万元的收入,其本人也能有三四万元的收入,外加四亩土地上的农业收入,每亩地可有700~1000元的纯收入,一年下来,整个大家庭有20多万元的收入。因此,其家庭积累能力不可谓不强。

2.家庭消费

郎建设一家主要开支情况如下:一是孙子孙女上学费用,主要由各自父母承担。由于孩子们均在县城私立学校就读,学费6000元/年,加上生活费等开销,一年下来一个孩子需用1万元。二是日常生活费用,外加过年置办年货等,一年下来需要2万元。三是三个家庭的人情往来,每年需要用去1.5万元,特殊年份遇上至亲婚丧嫁娶,这笔开支会更大。此外,近年来,郎建设一家重大开支事项主要有三项:一是两个儿子结婚,各新盖两层楼房一栋,每栋花费20万元,分别建于2010年和2012年;二是两个儿子结婚的彩礼等结婚费用,老大于2011年结婚,彩礼3.6万元,老二于2014年结婚,彩礼6.8万元;三是婚后各买一辆10万元左右的国产车。

简而言之,以郎建设一家为代表的半工半耕户,家庭积累能力较强,家庭消费发展性有限。具体而言,郎建设一家家庭消费的重心主要围绕为儿子结婚和改善生活水平这一人生任务上,日常生活支出和人情往来开支次之,孙辈的教育投资也不可谓不重视,但单就其父子两代人而言,两个儿子初中毕业就外出打工,并没有更进一步的教育投资,由此观之,郎建设一家家庭消费水平以改善家庭生活为主,发展性有限,笔者称之为内向改善型家庭再生产。

(三)内向改善型家庭再生产实践

内向改善型家庭再生产,核心特征有二:一是以村庄生活为导向的生活面向,在村建房而非进城买房;二是逐步改善在村生活水平,从平房变为楼房,从电动车到小汽车等,在长时间的家庭继替中稳步改善家庭生活。何以如此?

1.劳动力结构强大与家庭积累能力高

家庭积累能力高,与每个家庭劳动力结构强大密不可分。从郎建设一家来看,十口之家,有五个中青年全劳动力外加一位半劳动力,虽劳动力文化程度不高,也没有专业的技能,但其家庭劳动力数量充足,且儿子媳妇均是合格的产业工人,因此劳动力结构不可谓不强大。在其强大的劳动力结构支持下,郎建设一家得以在当前打工经济中游刃有余,五个劳动力,每人每年均可有不菲的打工收入,加之口粮农业的存在,可解决相当一部分日常生活所需,另每亩地还可有700~1000元的纯收入。因此,强大的劳动力结构赋予其高水平的家庭积累能力。

2.资源配置生活导向与家庭消费发展性较差

家庭资源配置方向内在规定了家庭消费的发展性程度。从郎建设一家消费结构来看,资源配置主要集中在日常生活支出、人情往来支出、以人生任务为导向的建房支出和彩礼支出、以改善在村生活为导向的买车支出,尤其是后两项支出,占据了家庭资源配置的重心,客观上高质量完成了父母人生任务,并切实改善了家庭居住、出行等基本生活条件。但与此同时,其家庭消费的发展性极其脆弱,主要表现在以下两个方面:一是教育投资在子代上是有限的,孙代的教育投资结果目前尚具有高度不确定性,且高度依赖于外部教育质量和孙代个体努力;二是进城买房开支为零。简而言之,郎建设一家生活导向的家庭资源配置内在限定了其家庭消费发展程度,进而框定了其家庭发展能力。

综上,建立在强大劳动力结构基础上雄厚的家庭积累能力与建立在生活导向的家庭资源配置结构基础上发展性较差的家庭消费水平,共同形塑了其内向改善型家庭再生产实践。值得一提的是,从家庭积累上来看,这类家庭本有机会进城买房或更多地投资子代教育,但却让步于子代成家立业这一人生任务导向的家庭目标,进而消解或挤压了其家庭消费的发展性面向,致使其社会流动能力较弱,仅可在村庄内部实现生活水平的逐步改善,笔者称之为内向改善型家庭再生产。

五、外向发展型家庭再生产

外向发展型家庭再生产,主要指家庭积累能力较强,城市生活导向突出,家庭消费发展性明显,可实现有效的家庭积累和家庭发展,即扩大再生产。

(一)案例简介

案例3:L村王军旗,今年45岁,一家四口人。夫妻两人早些年在西安从事废品收购生意,年收入20万元以上;大女儿出生于1994年,高中毕业,现已出嫁;小儿子出生于1996年,目前在苏州某大学读大三。家中4亩耕地已经以500元/亩的价格流转给同村大户。2012年,王军旗以30万元的价格在所在县城全款买房一套,目前在县城居住生活,同时从事电瓶回收生意。

王军旗一家属于当地典型的全家务工经商户,家计模式非农化是其典型特征。通过案例梳理,我们可以发现以下三点关键信息:一是王军旗一家已经进城买房,夫妻二人目前主要在县城生活,偶尔返回老家看望在村父母;二是夫妻二人目前在县城从事电瓶回收生意,每月可有1万元以上的收入;三是小儿子目前在读大学,已经实现了农村社会意义上的“教育成功”。

(二)家庭资源“积累—消费”结构

1.家庭积累

发展导向的家庭消费离不开强大而稳定的家庭积累的支持。从王军旗一家家计模式来看,夫妻二人早些年主要在西安从事废品收购生意,2012年后生意遇冷返回老家县城从事电瓶回收生意。在2012年之前,正是我国废品回收行业发展的黄金期,一个废品收购站,年收入几十上百万元非常普遍,因此,在此期间其积累了第一笔家庭财富。2012年之后,电瓶车逐步在县城普及,废旧电瓶回收成为一个重要商机,王军旗敏锐地抓住了这一机会,目前已经实现稳定盈利,保守估计年收入在20万元以上。全家务工经商的家计模式赋予其强大的家庭积累能力,为家庭消费提供了巨大的可选择空间。

2.家庭消费

强大的家庭积累能力,赋予充满想象力的家庭消费空间。王军旗一家主要开支事项如下:一是小儿子上大学的教育开支,学费加生活费每年需要2万~3万元;二是包括柴米油盐等在内的日常生活开支每年需要2万~3万元;三是人情往来、生意应酬等社会性开支每年需要2万~3万元;四是每年外出旅游一至两次,花费在5000~8000元。除此之外,近年来的重要家庭开支事项有四项:一是2010年,以15万元左右购入奇瑞小汽车一辆;二是2012年,在当地县城全款购房支出30万元;三是2015年,大女儿出嫁陪送10万元;四是2015年,小儿子到当地最好的高中复读交择校费3万元。由此观之,其家庭消费主要由以下几个方面构成:一是日常生活、人情往来等维持性开支;二是买车、旅游等休闲改善性开支;三是进城买房、教育投资等发展性开支。

简而言之,以王军旗一家为代表的全家务工经商户,家庭积累能力最强,消费水平发展性程度高,为高质量的家庭再生产和阶层流动奠定了重要基础,笔者称之为外向发展型家庭再生产。

(三)外向发展型家庭再生产实践

外向发展型家庭再生产特征有二:一是家庭积累能力强,生活面向为城市导向而非村庄导向;二是家庭消费发展性强,在进城买房或教育上有重大开支事项。何以如此?

1.劳动力结构发达与家庭积累能力强

强大的劳动力结构,内在产生雄厚的家庭积累能力。众所周知,家计模式的类型决定了家计模式的质量优劣,进而决定了家庭积累能力强弱,而家计模式的基础在于劳动力结构与外部经济机会的耦合程度。从普遍情况来看,全家务工经商户收入水平要高于半工半耕户和中坚农民户,更高于老弱病残户和好吃懒做户,前提正在于其劳动力素质和数量上的比较优势,因此,我们不难得出这样一个推论:强大的家庭劳动力结构,更容易在全国统一的劳动力市场和商品市场上捕捉更多的经济机会,兑现更大的市场价值,从而实现更雄厚的家庭积累。

2.资源配置城市导向与家庭消费发展性高

家庭积累能力的强大,内在决定了资源配置的丰富性。在王军旗一家的消费结构中,城市导向的进城购房所占支出比例较大,且教育投资仍在持续,由此抓住了可实现阶层向上流动的两大常见路径:一是进城买房,二是高等教育投资。因此,我们不难看出,王军旗一家具备强大的家庭积累能力之后,并没有选择在村建房或用于其他消耗性消费上,而是将家庭资源高效地投入进城买房、子女教育和生意经营上,从而赋予了整个家庭消费结构较为鲜明的发展性特征,同时兼顾了维持性生活需求和改善性生活需求。

简而言之,建立在发达的劳动力结构基础上的家庭积累与建立在城市发展导向上的家庭消费共同作用之下,外向发展型家庭由此诞生。尤其值得注意的是,进城买房和子女教育投资两项支出,为其进一步积累了向上流动的充分资本,使之最有可能实现现代化意义上的阶层流动,进而实现核心家庭和子代家庭高质量再生产,即扩大再生产。

六、结论

通过对以上三个农民家庭再生产实践典型案例梳理,我们不难得出以下三点结论:一是家庭劳动力结构与家庭积累能力具有高度契合性,其劳动力素质、数量及劳动意愿等共同决定了劳动力结构强弱差异,进而形塑了高低不等的家庭积累能力,也就直接影响到家庭资源配置。即劳动力结构强大,则家庭积累能力高、家庭资源总量大;反之,劳动力结构弱势,则家庭积累能力低、家庭资源总量积累有限。二是家庭资源配置内在彰显家庭消费面向,究竟是村庄生活面向,还是城市生活面向,进而决定其家庭消费重心及其发展性程度。即家庭资源配置总量中,日常生活性开支、社会性开支占比大,则意味着家庭消费生活本位特征突出,发展导向不足,家庭发展能力受限;教育投资、进城买房等发展性开支占比较大,则意味着家庭消费发展导向突出,家庭发展能力强劲。三是不同的劳动力结构与资源配置模式,产生了性质各异的家庭资源“积累—消费”结构,进而形塑出阶层流动能力强弱不均的家庭发展能力与家庭再生产类型。即劳动力结构强大,资源配置城市生活导向,则家庭资源“高积累—发展导向的高消费”特征突出,进而形塑出外向发展型家庭扩大再生产实践模式;劳动力结构弱势,资源配置村庄生活导向,则家庭资源“低积累—低消费”特色鲜明,进而形塑出维持型家庭简单再生产实践模式;劳动力结构中等,资源配置村庄生活导向,则家庭资源“中等积累—生活改善导向的中等消费”面向突出,进而形塑出内向改善型家庭再生产实践模式。

同时,研究发现,以上三种不同类型的家庭再生产实践,与当前中国农村社会经济社会分化高度一致,即外向发展型家庭对应农村社会中的上层家庭,多为全家务工经商户,且已实现进城买房生活或子女已经完成或正在接受高等教育,家庭积累能力强,家庭消费发展性突出,家庭发展能力强劲,现代社会意义上的向上流动可能性最大,这类家庭在农村社会属于少数的精英群体,占比不超过20%。维持型家庭对应农村社会中的下层家庭,多为老弱病残户或好吃懒做户,家庭积累能力低下,不具备进城买房的经济基础,子女教育也高度依赖外部教育环境,充满不确定性,家计模式极其脆弱,属于当前精准扶贫工作领域中的重点工作对象,家庭发展能力极其低下,短时间内更不具备任何向上流动的可能性,这类家庭在农村社会同样属于少数,占比不超过20%,甚至在10%以内。基于此,农村社会绝大多数家庭属于内向改善型家庭,为半工半耕户或中坚农民户,家庭积累能力尚可,发展性并不突出,向上流动能力也处于中等,也就意味着大多数家庭注定要在村庄生活并在村庄社会实现人生价值,这类家庭占比在60%以上,属于农村家庭中的绝大多数。问题恰恰在于:对于绝大多数的中国农民家庭而言,其劳动力结构与家庭资源配置内在决定了其家庭发展能力处于弱势地位,注定只有少部分家庭能实现经济学、现代化意义上的高质量的家庭再生产,即向上流动和城市化,而绝大多数中国农民家庭的普遍现实却锁定在半工半耕家计模式且相当一部分农民工群体将来可能要返乡生活。

本文的创新之处在于:通过梳理农民家庭资源“积累—消费”结构来定义农民家庭再生产类型,并通过劳动力结构与资源配置两项基本维度对农民家庭再生产类型做进一步细分,进而对其家庭再生产实践作出机制分析,以此回应农民家庭再生产类型的差异化命题。难点和不足之处在于:对家庭资源配置背后的家庭发展目标、地方社会文化等区域差异分析有限,且案例材料的典型代表性尚需要更扎实的田野调研和更充分的数据分析进一步拓展。