15路公交往返在苍梧路上,一年又一年,带走了多少淮工学子的青春,也把一届又一届学子带进校园。

今年7月份,淮海工学院终于更名为江苏海洋大学,梦想照进现实,江海大不再是传闻,它成真了。

1985年创建淮海大学(筹),成为连云港的第一所本科院校,江苏的三所综合性大学之一。

△图片来源 网络

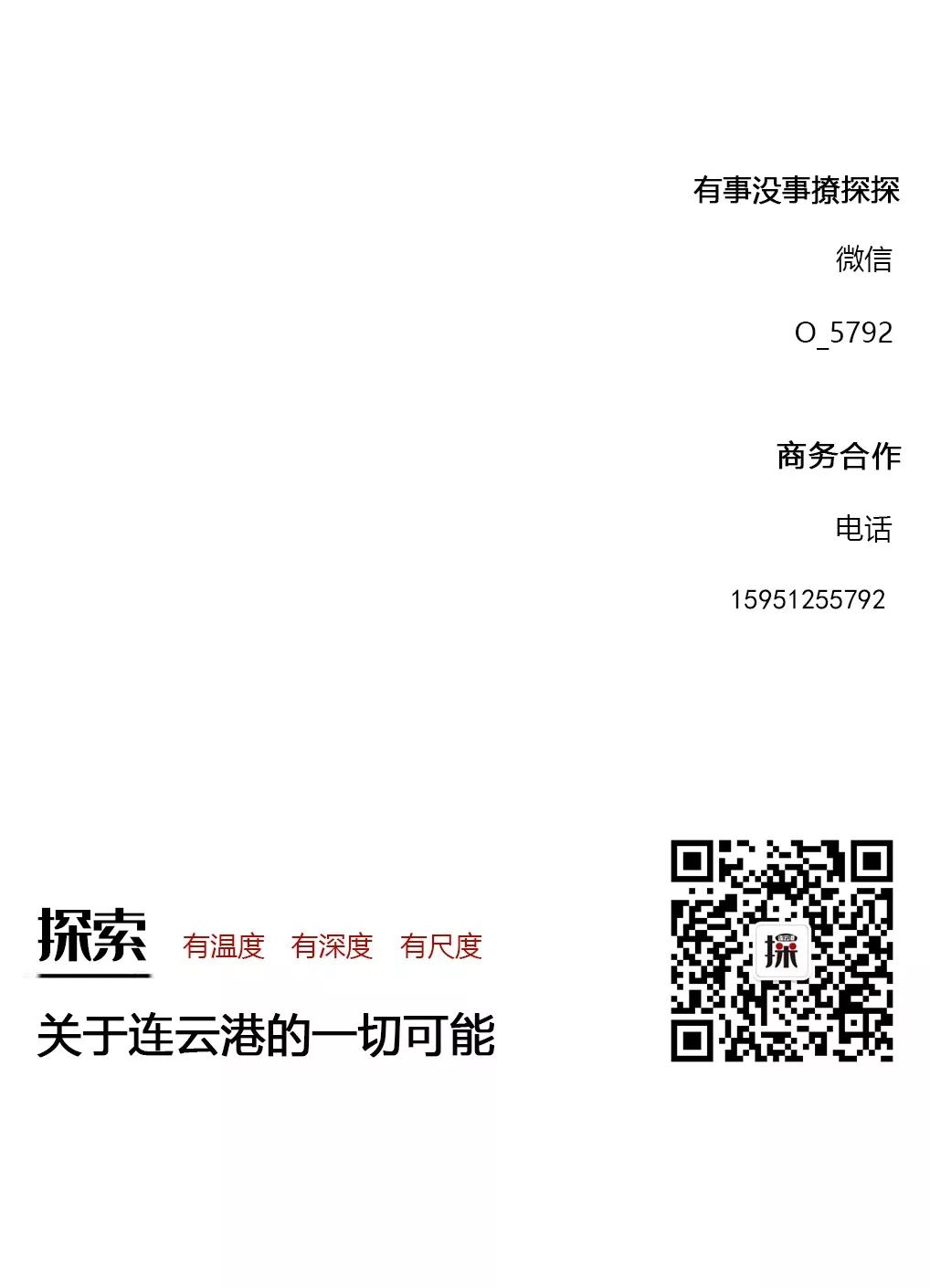

淮海大学的第一批录取通知书,朴素的白纸上印着规整的油墨字,依然完好的保存在档案馆。

△图片来源 网络

由于创建初期的淮海大学校园还未建成,新生被分流到省内其他高校上课,所以通知书上会写着到南京师范大学报到。直到1986年9月准大校园才正式启用。

1989年,原国家教委在筹建淮海大学的基础上批准正式建立淮海工学院。

1998年至2002年,江苏盐业学校、连云港水产学校、连云港化工高等专科学校先后并入淮海工学院。淮海工学院不断扩大,逐渐变成连云港人眼中熟悉的样子。

1989年到2019年,风雨兼程路,在这条路上走的每一步都算数,每一步都是现在的本章,未来的序曲。

淮工完成它的使命,江海大接棒踏上新征程。

苍梧路59号,三十多年来,三个名字,却又一脉相承。

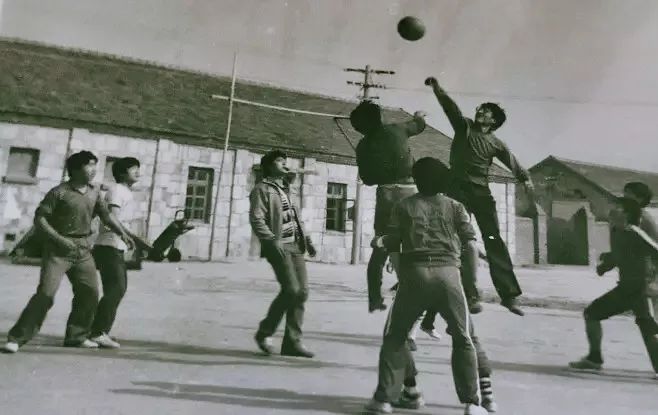

从前的淮海大学,简陋的校舍,校外周边都是郊野之地,门前一条土路,颠簸的路面,扬起的尘土,远处芦苇荡里的野鸭上蹿下跳,这些质朴的画面都写进了老淮大学子的记忆里。

△图片来源 网络

物质匮乏的年代,再简陋的配置也阻挡不了淮工人一腔热血破苍穹的气势。当年篮球场上的鏖战,被捕捉并留存至今。正如同被记住的校史,它不经常被提及,却早已在淮工人的血液里隐隐脉动。

△图片来源 网络

成为淮海工学院的新时代,代替尘土飞扬的是青春。冬天,学生依然要靠胶带粘窗户堵缝取暖,夏天靠打地铺沾凉气,尤其到了期末复习阶段,地铺直接打在走廊里,走廊成了一个超长大通铺。打着手电彻夜复习的光每年都要亮一次。

早年住在振兴公寓的大学生,每天骑自行车到教室上课,十几分钟的路程,势必赶在老师点名之前入座。唯一打破这个规律的时候,大概就是冬天。

连云港的冬天一直被各届学生吐槽,如遇大风天气,走一步退两步,是最基本步法,骑上自行车,那就是风中定格。这种天气不迟到不是你起得早,全靠运气,一路顺风。

再看现在的学生宿舍,一码墙的空调外机,是那么美。校舍之所以温暖,还在于“网红校长”的一句:苹果不再有home键,淮工却是你们永远的家。

学校每年为超过1.9米新生量身定做专属“加长版”床位, 这一传统既贴心又暖心。

学生时代吃得苦都变成了回忆时的谈资。

相比省内外各家大学,江海大的主楼造型颇具后现代气息,但又是格外醒目的地标。隔着两站路的距离,看到形似火箭的建筑物,就知道江海大到了。

图书馆成了学习爱好者的基地,门口的雪松,见证了每一个学生的成长。

江海大的校园许多角落都透露着典型的“直男”气息,比如建筑的四四方方,道路横平竖直,宿舍、食堂的命名,A区B区、第一、第二,规整朴素不加修饰。

海洋水产专业、机械工程专业是江苏海洋大学的招牌,土木工程系的专业课从学习搅水泥开始,如此实用的技能,硬是把奶油理工男打塑造成性感武僧。

△图片来源 淮海工学院报

江海大有一只王牌之师——龙舟队,在全国大学生龙舟队里数一数二,常年占领各大赛事的冠军领奖台,随时准备着上演一场速度与激情。

江海大的新名,让昔日的校园罩上一层新气,看起来哪哪都差不多,却又都不一样了。

第一批00后已经在江海大的校园里划船了,更多的00后们跟上师哥师姐的步伐,一起打造更加广阔的“海味”文化。

连云港探索队原创,未经授权禁止转载!

文 Echo | 图 胖七